Didaktik der Raster-Photographie.

455

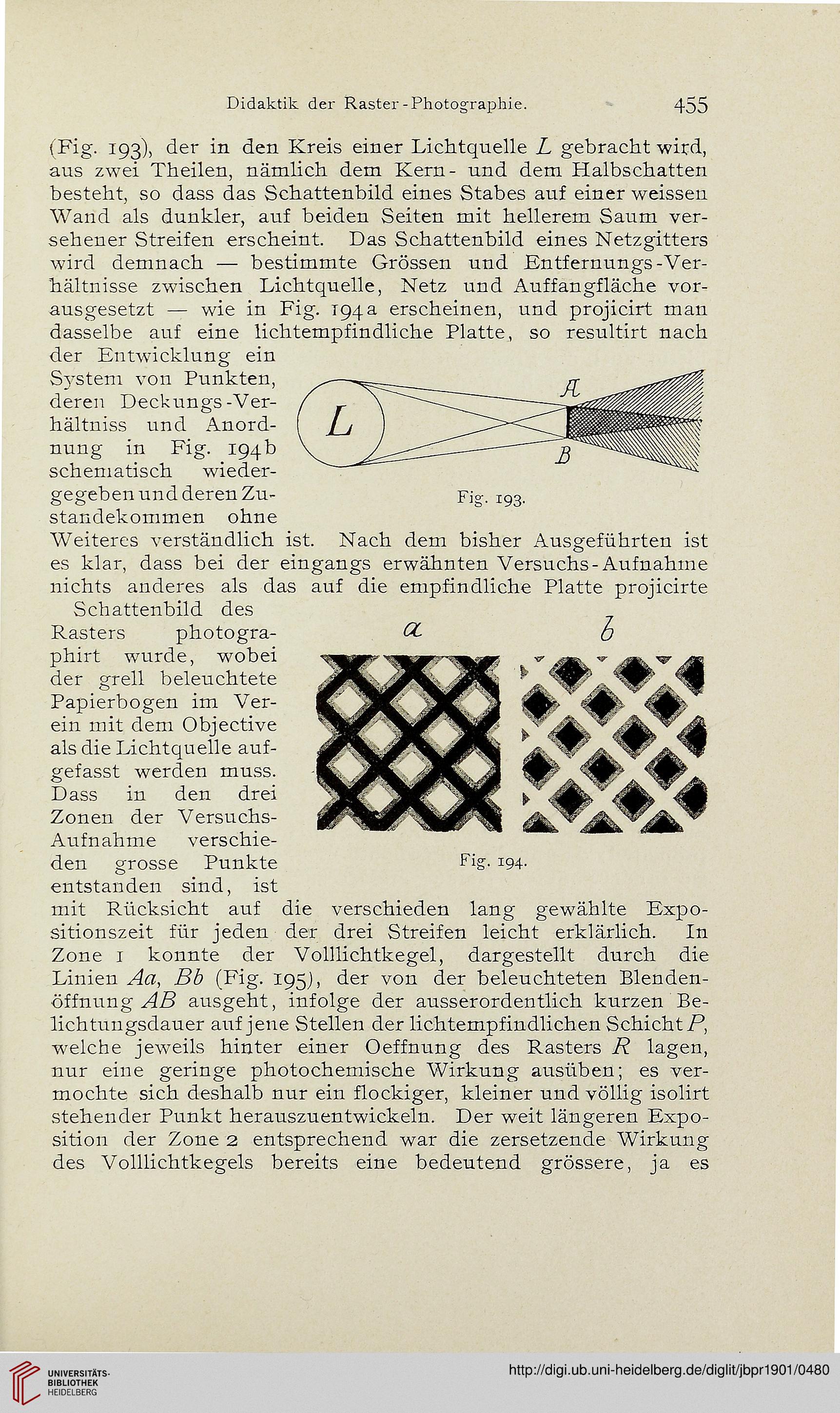

(Fig. 193), der in den Kreis einer Lichtquelle L gebracht wird,

aus zwei Theilen, nämlich dem Kern- und dem Halbschatten

besteht, so dass das Schattenbild eines Stabes auf einer weissen

Wand als dunkler, auf beiden Seiten mit hellerem Saum ver-

sehener Streifen erscheint. Das Schattenbild eines Netzgitters

wird demnach — bestimmte Grössen und JBntfernungs-Ver-

hältnisse zwischen Lichtquelle, Netz und Auffangfläche vor-

ausgesetzt — wie in Fig. 194a erscheinen, und projicirt man

dasselbe auf eine lichtempfindliche Platte, so resultirt nach

der Entwicklung ein

System von Punkten,

deren Deckungs-Ver-

hältniss und Anord-

nung in Fig. 194 b

schematisch wieder-

gegebenundderenZu- Fig. 193.

standekommen ohne

Weiteres verständlich ist. Nach dem bisher Ausgeführten ist

es klar, dass bei der eingangs erwähnten Versuchs-Aufnahme

nichts anderes als das auf die empfindliche Platte projicirte

Schattenbild des

Rasters photogra- OL o

phirt wurde, wobei

der grell beleuchtete

Papierbogen im Ver-

ein mit dem Objective

als die Lichtquelle auf-

gefasst werden muss.

Dass in den drei

Zonen der Versuchs-

Aufnahme verschie-

den grosse Punkte Fig- 194-

entstanden sind, ist

mit Riicksicht auf die verschieden lang gewählte Expo-

sitionszeit für jeden der drei Streifen leicht erklärlich. In

Zone 1 konnte der Volllichtkegel, dargestellt durch die

Linien Aa, Bb (Fig. 195), der von der beleuchteten Blenden-

öffnung AB ausgeht, infolge der ausserordentlich kurzen Be-

lichtuugsclauer auf jene Stellen der lichtempfindlichen SchichtP,

welche jeweils hinter einer Oeffnung des Rasters R lagen,

nur eine geringe photochemische Wirkung ausüben; es ver-

mochte sich deshalb nur ein flockiger, kleiner und völlig isolirt

stehender Punkt herauszuentwickeln. Der weit längeren Expo-

sition der Zone 2 entsprechend war die zersetzende Wirkung

des Volllichtkegels bereits eine bedeutend grössere, ja es

455

(Fig. 193), der in den Kreis einer Lichtquelle L gebracht wird,

aus zwei Theilen, nämlich dem Kern- und dem Halbschatten

besteht, so dass das Schattenbild eines Stabes auf einer weissen

Wand als dunkler, auf beiden Seiten mit hellerem Saum ver-

sehener Streifen erscheint. Das Schattenbild eines Netzgitters

wird demnach — bestimmte Grössen und JBntfernungs-Ver-

hältnisse zwischen Lichtquelle, Netz und Auffangfläche vor-

ausgesetzt — wie in Fig. 194a erscheinen, und projicirt man

dasselbe auf eine lichtempfindliche Platte, so resultirt nach

der Entwicklung ein

System von Punkten,

deren Deckungs-Ver-

hältniss und Anord-

nung in Fig. 194 b

schematisch wieder-

gegebenundderenZu- Fig. 193.

standekommen ohne

Weiteres verständlich ist. Nach dem bisher Ausgeführten ist

es klar, dass bei der eingangs erwähnten Versuchs-Aufnahme

nichts anderes als das auf die empfindliche Platte projicirte

Schattenbild des

Rasters photogra- OL o

phirt wurde, wobei

der grell beleuchtete

Papierbogen im Ver-

ein mit dem Objective

als die Lichtquelle auf-

gefasst werden muss.

Dass in den drei

Zonen der Versuchs-

Aufnahme verschie-

den grosse Punkte Fig- 194-

entstanden sind, ist

mit Riicksicht auf die verschieden lang gewählte Expo-

sitionszeit für jeden der drei Streifen leicht erklärlich. In

Zone 1 konnte der Volllichtkegel, dargestellt durch die

Linien Aa, Bb (Fig. 195), der von der beleuchteten Blenden-

öffnung AB ausgeht, infolge der ausserordentlich kurzen Be-

lichtuugsclauer auf jene Stellen der lichtempfindlichen SchichtP,

welche jeweils hinter einer Oeffnung des Rasters R lagen,

nur eine geringe photochemische Wirkung ausüben; es ver-

mochte sich deshalb nur ein flockiger, kleiner und völlig isolirt

stehender Punkt herauszuentwickeln. Der weit längeren Expo-

sition der Zone 2 entsprechend war die zersetzende Wirkung

des Volllichtkegels bereits eine bedeutend grössere, ja es