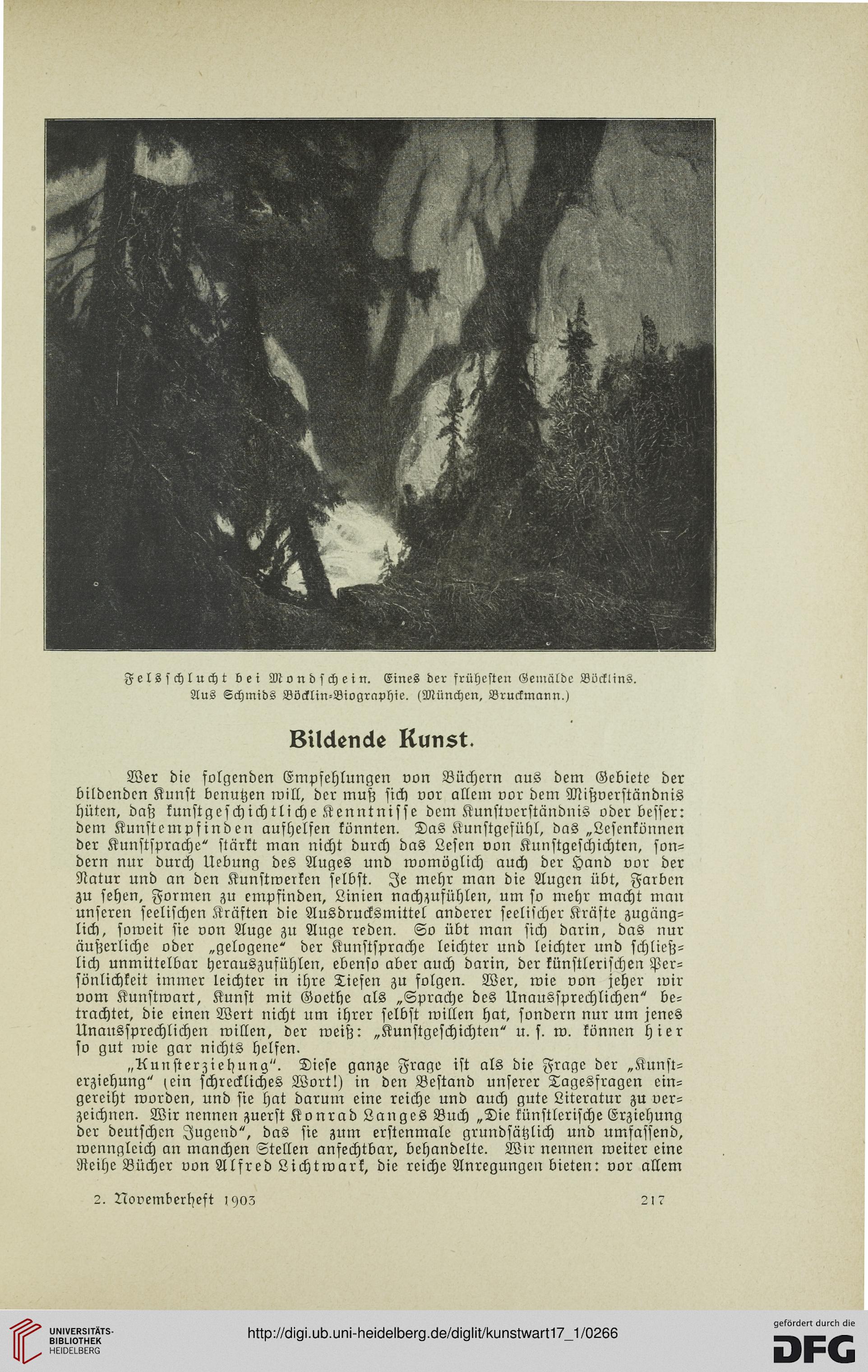

Felsschlucht bei Mondschein. Eines der frühesten Gemälde Böcklins.

Aus Schmids Böcklin-Biographie. (München, Bruckmann.)

bttclenäe Kunst.

Wer die folgenden Empfehlungen von Büchern aus dem Gebiete der

bildenden Kunst benutzen will, der mutz fich vor allem vor dem Mißverftändnis

hüten, daß kunstgefchichtliche Kenntnisse dem Kunstverständnis oder besser:

dem Kunstempfinden aufhelfen könnten. Das Kunstgefühl, das „Lesenkönnen

der Kunstsprache" stärkt man nicht durch das Lesen von Kunstgeschichtcn, son-

dern nur durch Uebung des Auges und womöglich auch der Hand vor der

Natur und an den Kunstwerken selbst. Je mehr man die Augen übt, Farben

zu sehen, Formen zu empfinden, Linien nachzufühlen, um so mehr macht man

unseren seelischen Kräften die Ausdrucksmittel anderer seelischer Kräfte zugüng-

lich, soweit sie von Auge zu Auge reden. So übt man sich darin, das nur

äutzerliche oder „gelogene" der Kunstsprache leichter und leichter und schließ-

lich unmittelbar herauszufühlen, ebenso aber auch darin, der künstlerischen Per-

sönlichkeit immer leichter in ihre Tiefen zu solgen. Wer, wie von jeher wir

vom Kunstwart, Kunst mit Goethe als „Sprache des Unaussprechlichen" be-

trachtet, die einen Wert nicht um ihrer selbst willen hat, sondern nur um jenes

Unaussprechlichen willen, der weiß: „Kunstgeschichten" u. s. w. können hier

so gut wie gar nichts helfen.

„Uunsterziehung". Diese ganze Frage ist als die Frage der „Kunst-

erziehung" (ein schreckliches Wortl) in den Bestand unserer Tagesfragen ein-

gereiht worden, und sie hat darum eine reiche und auch gute Literatur zu ver-

zeichnen. Wir nennen zuerst Konrad Langes Buch „Die künstlerische Erziehung

der deutschen Jugend", das sie zum erstenmale grundsätzlich und umfassend,

wenngleich an manchen Stellen anfechtbar, behandelte. Wir nennen weiter eine

Reihe Bücher von Alsred Lichtwark, die reiche Anregungen bieten: vor allem

2. Novemberheft lyoz

2,7

Aus Schmids Böcklin-Biographie. (München, Bruckmann.)

bttclenäe Kunst.

Wer die folgenden Empfehlungen von Büchern aus dem Gebiete der

bildenden Kunst benutzen will, der mutz fich vor allem vor dem Mißverftändnis

hüten, daß kunstgefchichtliche Kenntnisse dem Kunstverständnis oder besser:

dem Kunstempfinden aufhelfen könnten. Das Kunstgefühl, das „Lesenkönnen

der Kunstsprache" stärkt man nicht durch das Lesen von Kunstgeschichtcn, son-

dern nur durch Uebung des Auges und womöglich auch der Hand vor der

Natur und an den Kunstwerken selbst. Je mehr man die Augen übt, Farben

zu sehen, Formen zu empfinden, Linien nachzufühlen, um so mehr macht man

unseren seelischen Kräften die Ausdrucksmittel anderer seelischer Kräfte zugüng-

lich, soweit sie von Auge zu Auge reden. So übt man sich darin, das nur

äutzerliche oder „gelogene" der Kunstsprache leichter und leichter und schließ-

lich unmittelbar herauszufühlen, ebenso aber auch darin, der künstlerischen Per-

sönlichkeit immer leichter in ihre Tiefen zu solgen. Wer, wie von jeher wir

vom Kunstwart, Kunst mit Goethe als „Sprache des Unaussprechlichen" be-

trachtet, die einen Wert nicht um ihrer selbst willen hat, sondern nur um jenes

Unaussprechlichen willen, der weiß: „Kunstgeschichten" u. s. w. können hier

so gut wie gar nichts helfen.

„Uunsterziehung". Diese ganze Frage ist als die Frage der „Kunst-

erziehung" (ein schreckliches Wortl) in den Bestand unserer Tagesfragen ein-

gereiht worden, und sie hat darum eine reiche und auch gute Literatur zu ver-

zeichnen. Wir nennen zuerst Konrad Langes Buch „Die künstlerische Erziehung

der deutschen Jugend", das sie zum erstenmale grundsätzlich und umfassend,

wenngleich an manchen Stellen anfechtbar, behandelte. Wir nennen weiter eine

Reihe Bücher von Alsred Lichtwark, die reiche Anregungen bieten: vor allem

2. Novemberheft lyoz

2,7