Verband der Kunstfreunde in den Ländern am Rhein [Hrsg.]

Die Rheinlande: Vierteljahrsschr. d. Verbandes der Kunstfreunde in den Ländern am Rhein

— 22.1912

Zitieren dieser Seite

Bitte zitieren Sie diese Seite, indem Sie folgende Adresse (URL)/folgende DOI benutzen:

https://doi.org/10.11588/diglit.26494#0448

DOI Heft:

Heft 12

DOI Artikel:Gischler, W.: Die Neubauten der Heilanstalt Pützchen: erstellt von Bruno Paul

DOI Seite / Zitierlink:https://doi.org/10.11588/diglit.26494#0448

Die Neubauten der Heilanstalt Pühchen.

kunst, der sich dem Geschmack und der allgemeinen künst-

lerischen Bildung ohne den technischen Ballast zunächst

als zugänglich erwiesen hat. Von Ansang an war er

unter diesen bauenden Malern derjenige, dessen Arbeit

am reinsten auf den Geschmack gestellt ist; zwischen der

fanatischen Strenge von Peter Behrens und der bieder-

meierlichen Genügsamkeit von Schultze-Naumburg in

der Mitte stehend, weitab von van de Velde und Pankok,

hat er von Anfang an als Mann der vornehmen Geste

mehr auf gute Haltung als Originalität gesehen; und

auch, was er nun in Pützchen wohl als eins seiner

reifsten Werke erstellte, entspricht ganz dieser Art. Man

könnte sagen, weder in der Aufteilung des Geländes

noch im Aufbau der Gebätlde sei die Erfindtlng als

Schöpferin eigener Formen tätig gewesen, und doch

tragt alles den unverkennbaren Stempel seiner Hand,

weil die überlieferten Formen nicht im Detailsinn der

Stilarchitekten, auch nicht nur im auswählenden

Geschmack verwandt sind, sondern in der erakten Lösung

der gestellten Aufgabe aus sich selber doch wieder ein

Organismus wurden.

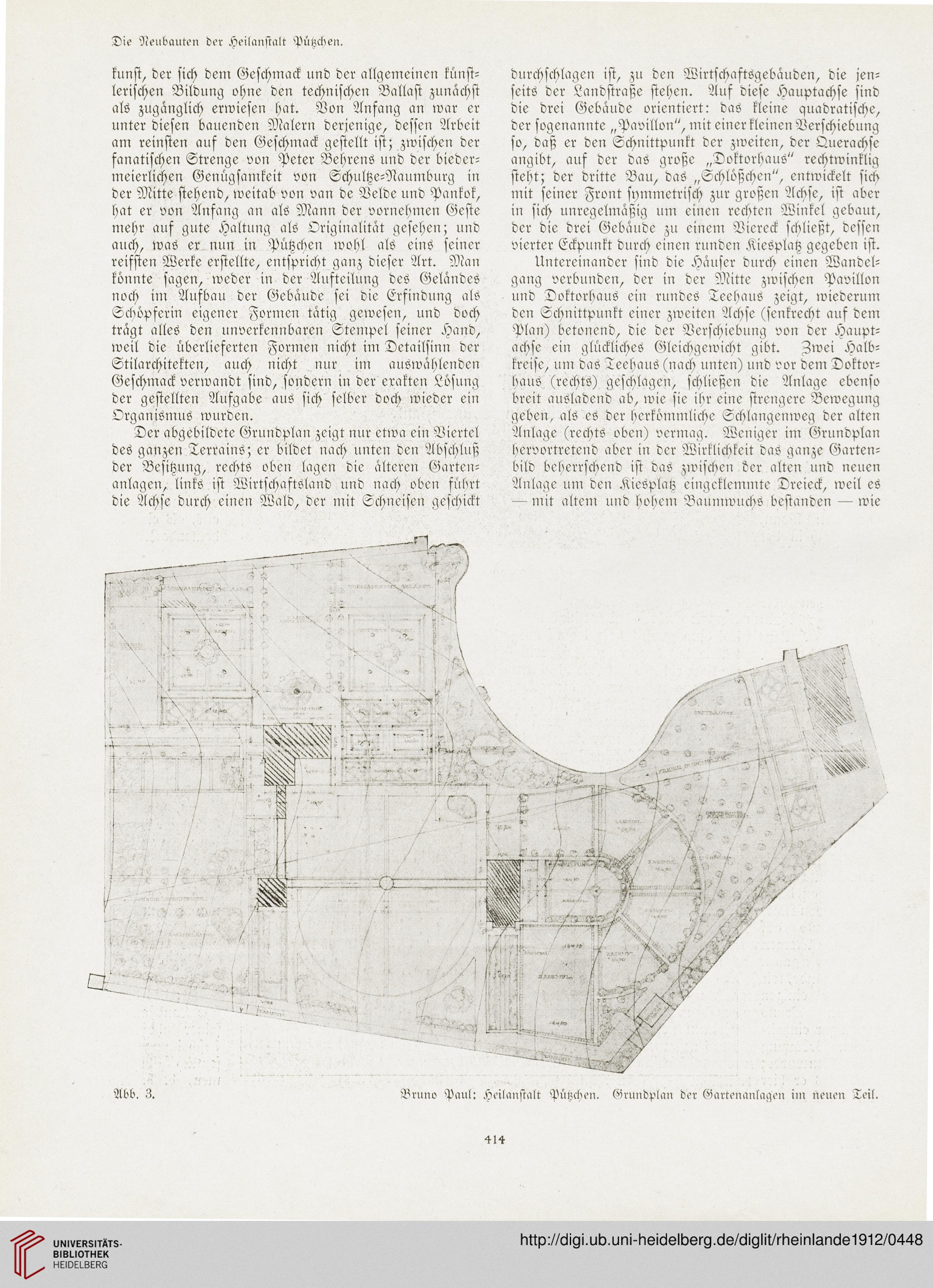

Der abgebildete Grundplan zeigt nur etwa ein Viertel

des ganzen Terrains; er bildet nach unten den Abschluß

der Besitzung, rechts oben lagen die älteren Garten-

anlagen, links ist Wirtschaftsland und nach oben fübrt

die Achse durch einen Wald, der mit Schneisen geschickt

durchschlagen ist, zu den Wirtschaftsgebäuden, die jen-

seits der Landstraße stehen. Auf diese Hauptachse sind

die drei Gebaude orientiert: das kleine quadratische,

der sogenannte „Pavillon", mit einer kleinen Verschiebung

so, daß er den Schnittpunkt der zweiten, der Querachse

angibt, auf der das große „Doktorhaus" rechtwinklig

steht; der dritte Bau, das „Schlößchen", entwickelt sich

mit seiner Front symmetrisch zur großen Achse, ist aber

in sich unregelmäßig um einen rechten Winkel gebaut,

der die drei Gebäude zu einem Viereck schließt, dessen

vierter Eckpunkt durch einen runden Kiesplatz gegeben ist.

Untereinander sind die Häuser durch einen Wandel-

gang verbunden, der in der Mitte zwischen Pavillon

und Doktorhaus ein rundes Teehaus zeigt, wiederum

den Schnittpunkt einer zweiten Achse (senkrecht auf dem

Plan) betonend, die der Verschiebung von der Haupt-

achse ein glückliches Gleichgewicht gibt. Awei Halb-

kreise, um das Teehaus (nach unten) und vor dem Doktor-

haus (rechts) geschlagen, schließen die Anlage ebenso

breit ausladend ab, wie sie ihr eine strengere Bewegung

geben, als es der herkönnnliche Schlangenweg der alten

Anlage (rechts oben) vermag. Weniger im Grundplan

hervortretend aber in der Wirklichkeit das ganze Garten-

bild beherrschend ist das zwischen der alten und neuen

Anlage um den Kiesplatz eingeklemmte Dreieck, weil es

— mit altem und hohem Baumwuchs bestanden — wie

Abb. 3.

Bruno Paul: Heilanstalt Pühchen. Grundplan der Gartenanlagen im neuen Teil.

kunst, der sich dem Geschmack und der allgemeinen künst-

lerischen Bildung ohne den technischen Ballast zunächst

als zugänglich erwiesen hat. Von Ansang an war er

unter diesen bauenden Malern derjenige, dessen Arbeit

am reinsten auf den Geschmack gestellt ist; zwischen der

fanatischen Strenge von Peter Behrens und der bieder-

meierlichen Genügsamkeit von Schultze-Naumburg in

der Mitte stehend, weitab von van de Velde und Pankok,

hat er von Anfang an als Mann der vornehmen Geste

mehr auf gute Haltung als Originalität gesehen; und

auch, was er nun in Pützchen wohl als eins seiner

reifsten Werke erstellte, entspricht ganz dieser Art. Man

könnte sagen, weder in der Aufteilung des Geländes

noch im Aufbau der Gebätlde sei die Erfindtlng als

Schöpferin eigener Formen tätig gewesen, und doch

tragt alles den unverkennbaren Stempel seiner Hand,

weil die überlieferten Formen nicht im Detailsinn der

Stilarchitekten, auch nicht nur im auswählenden

Geschmack verwandt sind, sondern in der erakten Lösung

der gestellten Aufgabe aus sich selber doch wieder ein

Organismus wurden.

Der abgebildete Grundplan zeigt nur etwa ein Viertel

des ganzen Terrains; er bildet nach unten den Abschluß

der Besitzung, rechts oben lagen die älteren Garten-

anlagen, links ist Wirtschaftsland und nach oben fübrt

die Achse durch einen Wald, der mit Schneisen geschickt

durchschlagen ist, zu den Wirtschaftsgebäuden, die jen-

seits der Landstraße stehen. Auf diese Hauptachse sind

die drei Gebaude orientiert: das kleine quadratische,

der sogenannte „Pavillon", mit einer kleinen Verschiebung

so, daß er den Schnittpunkt der zweiten, der Querachse

angibt, auf der das große „Doktorhaus" rechtwinklig

steht; der dritte Bau, das „Schlößchen", entwickelt sich

mit seiner Front symmetrisch zur großen Achse, ist aber

in sich unregelmäßig um einen rechten Winkel gebaut,

der die drei Gebäude zu einem Viereck schließt, dessen

vierter Eckpunkt durch einen runden Kiesplatz gegeben ist.

Untereinander sind die Häuser durch einen Wandel-

gang verbunden, der in der Mitte zwischen Pavillon

und Doktorhaus ein rundes Teehaus zeigt, wiederum

den Schnittpunkt einer zweiten Achse (senkrecht auf dem

Plan) betonend, die der Verschiebung von der Haupt-

achse ein glückliches Gleichgewicht gibt. Awei Halb-

kreise, um das Teehaus (nach unten) und vor dem Doktor-

haus (rechts) geschlagen, schließen die Anlage ebenso

breit ausladend ab, wie sie ihr eine strengere Bewegung

geben, als es der herkönnnliche Schlangenweg der alten

Anlage (rechts oben) vermag. Weniger im Grundplan

hervortretend aber in der Wirklichkeit das ganze Garten-

bild beherrschend ist das zwischen der alten und neuen

Anlage um den Kiesplatz eingeklemmte Dreieck, weil es

— mit altem und hohem Baumwuchs bestanden — wie

Abb. 3.

Bruno Paul: Heilanstalt Pühchen. Grundplan der Gartenanlagen im neuen Teil.