Verband der Kunstfreunde in den Ländern am Rhein [Hrsg.]

Die Rheinlande: Vierteljahrsschr. d. Verbandes der Kunstfreunde in den Ländern am Rhein

— 22.1912

Zitieren dieser Seite

Bitte zitieren Sie diese Seite, indem Sie folgende Adresse (URL)/folgende DOI benutzen:

https://doi.org/10.11588/diglit.26494#0450

DOI Heft:

Heft 12

DOI Artikel:Gischler, W.: Die Neubauten der Heilanstalt Pützchen: erstellt von Bruno Paul

DOI Seite / Zitierlink:https://doi.org/10.11588/diglit.26494#0450

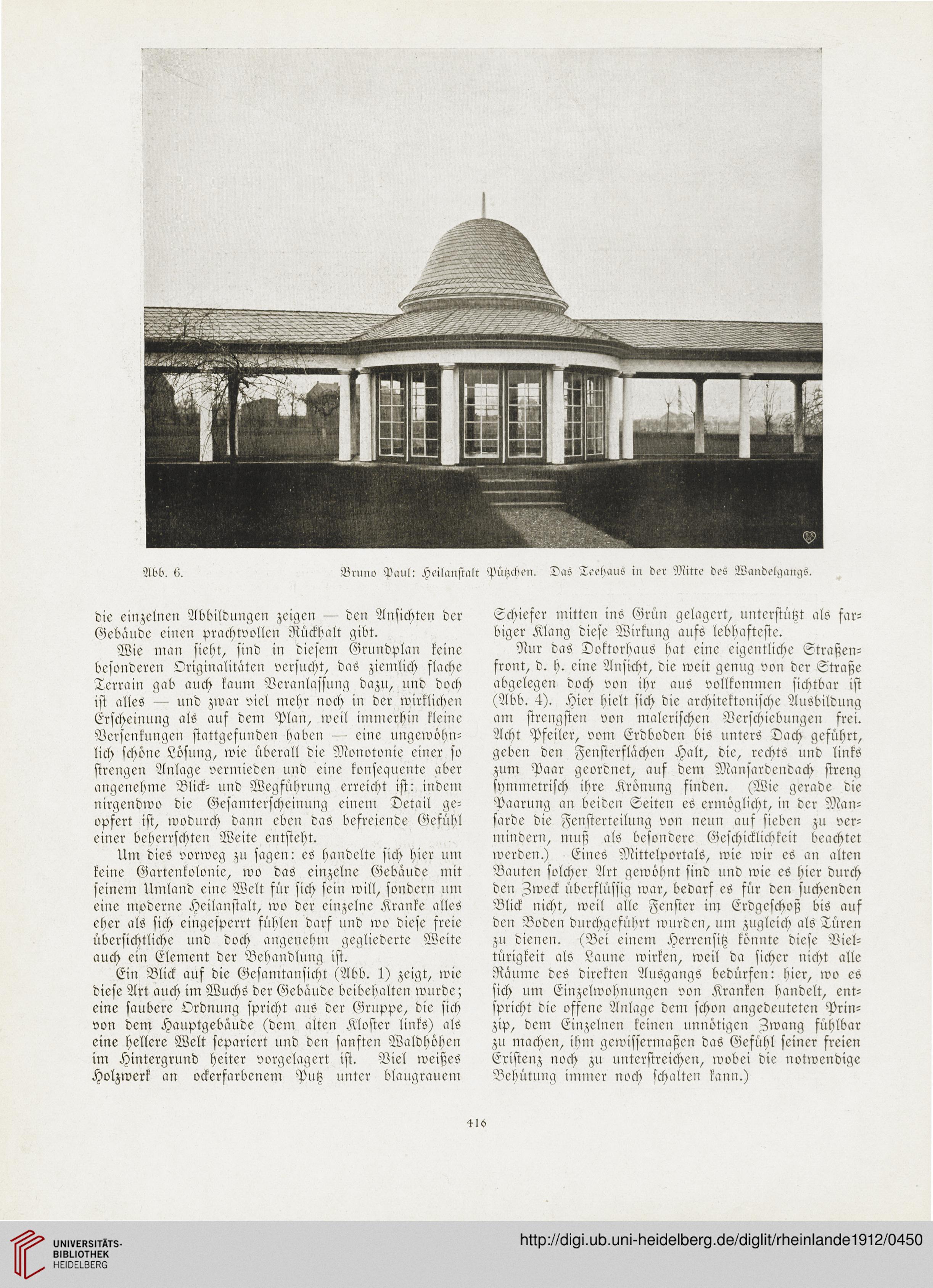

Abb. 6.

Bruno Paul: Heilanstalt Pützchen. Das Teehaus in der Mitte des Wandelgangs.

die einzelnen Abbildungen zeigen — den Ansichten der

Gebaude einen prachwollen Rückhalt gibt.

Wie man sieht, sind in diesem Grundplan keine

besonderen Originalitaten versucht, das ziemlich flache

Terrain gab auch kaum Veranlassung dazu, und doch

ist alles — und zwar viel mehr noch in der wirklichen

Erscheinung als auf dem Plan, weil immerhin kleine

Versenkungen stattgefunden haben — eine ungewöhn-

lich schöne Lösung, wie überall die Monvtonie ciner sv

strengen Anlage vermieden und eine konsequente aber

angenehme Blick- und Wegführung erreicht ist: indem

nirgendwo die Gesamterscheinung einem Detail ge-

opfert ist, wodurch dann eben das befreiende Gefühl

einer beherrschten Weite entstcht.

Um dies vorweg zu sagen: es handelte sich hier um

keine Gartenkolonie, wo das einzelne Gebäude mit

seinem Umland eine Welt für sich sein will, sondern um

eine moderne Heilanstalt, wo der einzelne Kranke alles

eher als sich eingesperrt fühlen darf und wo diesc freie

übersichtliche und doch angenehni gegliederte Weite

auch ein Element der Behandlung ist.

Ein Blick auf die Gesamtansicht (Abb. 1) zeigt, wie

diese Art auch im Wuchs der Gebäude beibehalten wurde;

eine saubere Ordnung spricht aus der Gruppe, die sich

von dem Hauptgebäude (dem altcn Kloster links) als

eine hellere Welt separiert und den sanften Waldhöhen

im Hintergrund heiter vorgelagert ist. Viel weißes

Holzwerk an ockerfarbenem Putz unter blaugrauem

Schiefer mitten ins Grün gelagert, unterstützt als far-

biger Klang diese Wirkung aufs lebhafteste.

Nur das Doktorhaus hat eine eigentliche Straßen-

front, d. h. eine Ansicht, die weit genug von der Straße

abgelegen doch von ihr aus vollkommen sichtbar ist

(Abb. 4). Hier hielt sich die architektonische Ausbildung

am strengsten von malerischen Verschiebungen frei.

Acht Pfeiler, vom Erdboden bis unters Dach geführt,

geben den Fensterflächen Halt, die, rcchts und links

zum Paar gcordnct, auf dem Mansardendach streng

fymmetrisch ihre Krönung finden. (Wie gerade die

Paarung an beiden Seiten es ermöglicht, in der Man-

sarde die Fensterteilung von neun auf sieben zu ver-

mindern, muß als besondere Geschicklichkeit beachtet

werden.) Eines Mittelportals, wie wir es an alten

Bauten solcher Art gewöhnt sind und wie es hier durch

den Aweck überflüssig war, bedarf es für den suchenden

Blick nicht, weil alle Fenster im Erdgeschoß bis auf

den Boden durchgeführt wurden, um zugleich als Türen

zu dienen. (Bei einem Herrensitz könnte diese Viel-

türigkeit als Laune wirken, weil da sicher nicht alle

Räume des direkten Ausgangs bedürfen: hier, wo es

sich um Einzelwohnungen von Kranken handelt, ent-

spricht die offene Anlage dem schon angedeuteten Prin-

zip, dem Einzelnen keinen unnötigen Awang fühlbar

zu machen, ihm gewissermaßen das Gefühl seiner freien

Eristenz noch zu unterstreichen, wobei die notwendige

Behütung immer noch schalten kann.)

Bruno Paul: Heilanstalt Pützchen. Das Teehaus in der Mitte des Wandelgangs.

die einzelnen Abbildungen zeigen — den Ansichten der

Gebaude einen prachwollen Rückhalt gibt.

Wie man sieht, sind in diesem Grundplan keine

besonderen Originalitaten versucht, das ziemlich flache

Terrain gab auch kaum Veranlassung dazu, und doch

ist alles — und zwar viel mehr noch in der wirklichen

Erscheinung als auf dem Plan, weil immerhin kleine

Versenkungen stattgefunden haben — eine ungewöhn-

lich schöne Lösung, wie überall die Monvtonie ciner sv

strengen Anlage vermieden und eine konsequente aber

angenehme Blick- und Wegführung erreicht ist: indem

nirgendwo die Gesamterscheinung einem Detail ge-

opfert ist, wodurch dann eben das befreiende Gefühl

einer beherrschten Weite entstcht.

Um dies vorweg zu sagen: es handelte sich hier um

keine Gartenkolonie, wo das einzelne Gebäude mit

seinem Umland eine Welt für sich sein will, sondern um

eine moderne Heilanstalt, wo der einzelne Kranke alles

eher als sich eingesperrt fühlen darf und wo diesc freie

übersichtliche und doch angenehni gegliederte Weite

auch ein Element der Behandlung ist.

Ein Blick auf die Gesamtansicht (Abb. 1) zeigt, wie

diese Art auch im Wuchs der Gebäude beibehalten wurde;

eine saubere Ordnung spricht aus der Gruppe, die sich

von dem Hauptgebäude (dem altcn Kloster links) als

eine hellere Welt separiert und den sanften Waldhöhen

im Hintergrund heiter vorgelagert ist. Viel weißes

Holzwerk an ockerfarbenem Putz unter blaugrauem

Schiefer mitten ins Grün gelagert, unterstützt als far-

biger Klang diese Wirkung aufs lebhafteste.

Nur das Doktorhaus hat eine eigentliche Straßen-

front, d. h. eine Ansicht, die weit genug von der Straße

abgelegen doch von ihr aus vollkommen sichtbar ist

(Abb. 4). Hier hielt sich die architektonische Ausbildung

am strengsten von malerischen Verschiebungen frei.

Acht Pfeiler, vom Erdboden bis unters Dach geführt,

geben den Fensterflächen Halt, die, rcchts und links

zum Paar gcordnct, auf dem Mansardendach streng

fymmetrisch ihre Krönung finden. (Wie gerade die

Paarung an beiden Seiten es ermöglicht, in der Man-

sarde die Fensterteilung von neun auf sieben zu ver-

mindern, muß als besondere Geschicklichkeit beachtet

werden.) Eines Mittelportals, wie wir es an alten

Bauten solcher Art gewöhnt sind und wie es hier durch

den Aweck überflüssig war, bedarf es für den suchenden

Blick nicht, weil alle Fenster im Erdgeschoß bis auf

den Boden durchgeführt wurden, um zugleich als Türen

zu dienen. (Bei einem Herrensitz könnte diese Viel-

türigkeit als Laune wirken, weil da sicher nicht alle

Räume des direkten Ausgangs bedürfen: hier, wo es

sich um Einzelwohnungen von Kranken handelt, ent-

spricht die offene Anlage dem schon angedeuteten Prin-

zip, dem Einzelnen keinen unnötigen Awang fühlbar

zu machen, ihm gewissermaßen das Gefühl seiner freien

Eristenz noch zu unterstreichen, wobei die notwendige

Behütung immer noch schalten kann.)