ZWEI SCHRIFTSTELLERISCHE FRAGMENTE JOSEPH FÜHRICHS

125

manchem anderen Platze der Fall ist, den

Beweis erbringt, daß wahre Kunstwerke

früherer Zeiten auch unter spätere Stilfor-

men und selbst im flotten Rokoko sich

können sehen lassen und ihren Wert be-

haupten.

Nachtrag. Die kunstgeschichtlich be-

merkenswerte Figur ist bisher in der um-

fangreichen Literatur über die deutsche

Plastik ganz unbeachtet geblieben. Und

doch gehört sie in ihrer Qualität zu den

wertvollsten Figuren des zierlichen Stils

um 1400. Auch ohne ihren sicheren Pro-

venienznachweis würde man sie in die

Gruppe der mittelrheinischen Plastik setzen

müssen. Sie ist enger verwandt zu der

Muttergottes am Turpfeiler der Würz-

burger M a r i e n k a p e 11 e , die Wilhelm

Pinder einem mittelrheinischen Meister um

1420 zuschreibt. (W. Pinder, Die deutsche

Plastik des 15. Jahrhunderts, München 1924,

Tfl. 17. —• Derselbe, Die »deutsche Plastik

vom ausgehenden Mittelalter bis zum Ende

der Renaissance I, Wildpark-Potsdam 1924,

S. 207 und Abb. 183.) Die großzügige Me-

lodik der Falten, die Vorliebe für eine

diagonale Unterbrechung der aufsteigenden

Figur, die reife, volle Schönheit des Ge-

sichtes ist beiden gemeinsam, sicher aus

einem engeren Schulzusammenhang heraus.

Die Verwendung des Tons als Material

ist für den Mittelrhein in dieser Zeit cha-

rakteristisch. Georg Lill

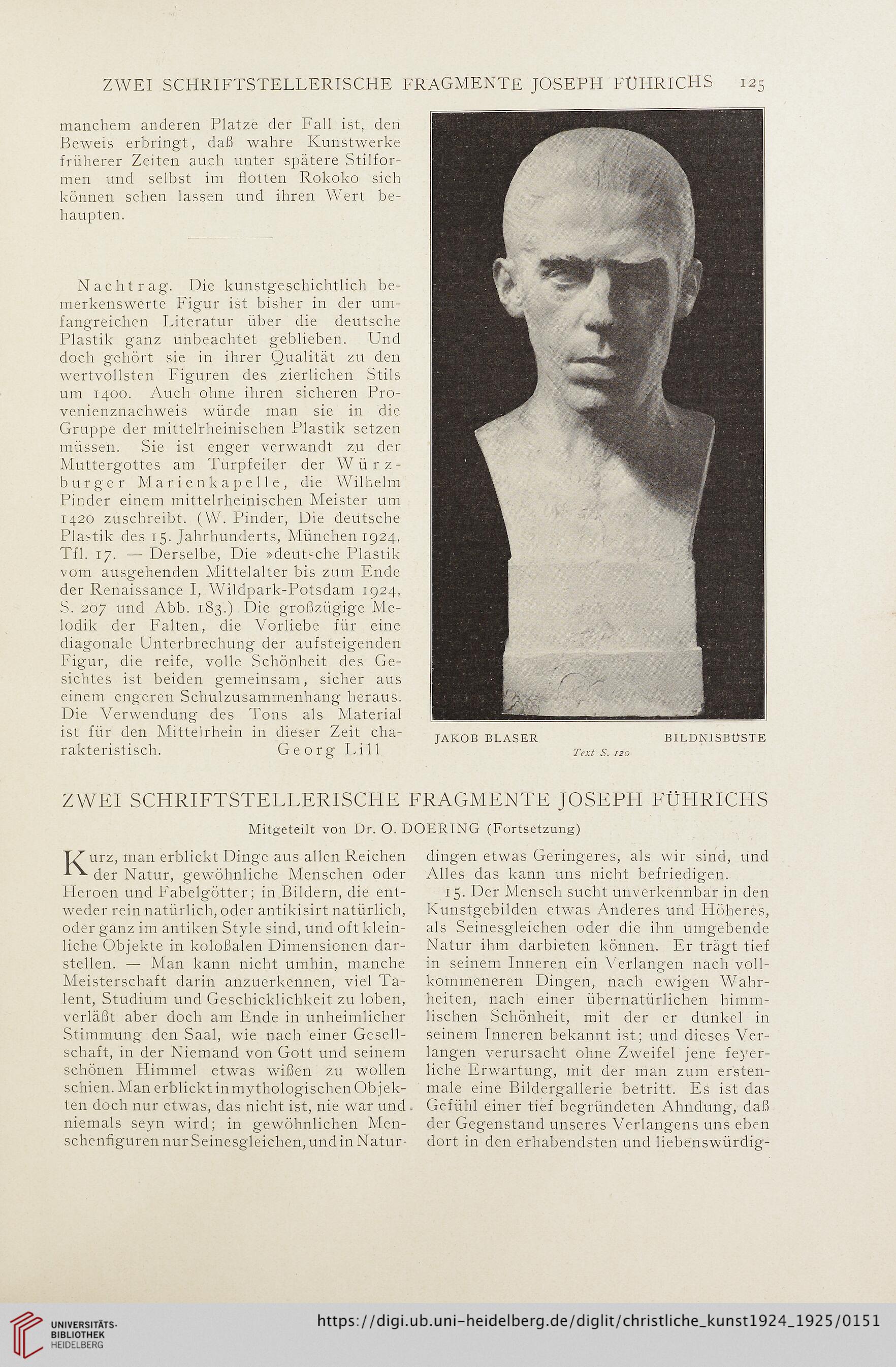

JAKOB BLASER BILDNISBUSTE

Text S. 120

ZWEI SCHRIFTSTELLERISCHE FRAGMENTE JOSEPH FÜHRICHS

Mitgeteilt von Dr. O. DOERING (Fortsetzung)

TU urz, man erblickt Dinge aus allen Reichen

der Natur, gewöhnliche Menschen oder

Heroen und Fabelgötter; in Bildern, die ent-

weder rein natürlich, oder antikisirt natürlich,

oder ganz im antiken Style sind, und oft klein-

liche Objekte in koloßalen Dimensionen dar-

stellen. — Man kann nicht umhin, manche

Meisterschaft darin anzuerkennen, viel Ta-

lent, Studium und Geschicklichkeit zu loben,

verläßt aber doch am Ende in unheimlicher

Stimmung den Saal, wie nach einer Gesell-

schaft, in der Niemand von Gott und seinem

schönen Himmel etwas wißen zu wollen

schien. Man erblickt in mythologischen Objek-

ten doch nur etwas, das nicht ist, nie war und

niemals seyn wird; in gewöhnlichen Men-

schenfiguren nur Seinesgleichen, und in Natur-

dingen etwas Geringeres, als wir sind, und

Alles das kann uns nicht befriedigen.

15. Der Mensch sucht unverkennbar in den

Kunstgebilden etwas Anderes und Höheres,

als Seinesgleichen oder die ihn umgebende

Natur ihm darbieten können. Er trägt tief

in seinem Inneren ein Verlangen nach voll-

kommeneren Dingen, nach ewigen Wahr-

heiten, nach einer übernatürlichen himm-

lischen Schönheit, mit der er dunkel in

seinem Inneren bekannt ist; und dieses Ver-

langen verursacht ohne Zweifel jene feyer-

liche Erwartung, mit der man zum ersten-

male eine Bildergallerie betritt. Es ist das

Gefühl einer tief begründeten Ahndung, daß

der Gegenstand unseres Verlangens uns eben

dort in den erhabendsten und liebenswürdig-

125

manchem anderen Platze der Fall ist, den

Beweis erbringt, daß wahre Kunstwerke

früherer Zeiten auch unter spätere Stilfor-

men und selbst im flotten Rokoko sich

können sehen lassen und ihren Wert be-

haupten.

Nachtrag. Die kunstgeschichtlich be-

merkenswerte Figur ist bisher in der um-

fangreichen Literatur über die deutsche

Plastik ganz unbeachtet geblieben. Und

doch gehört sie in ihrer Qualität zu den

wertvollsten Figuren des zierlichen Stils

um 1400. Auch ohne ihren sicheren Pro-

venienznachweis würde man sie in die

Gruppe der mittelrheinischen Plastik setzen

müssen. Sie ist enger verwandt zu der

Muttergottes am Turpfeiler der Würz-

burger M a r i e n k a p e 11 e , die Wilhelm

Pinder einem mittelrheinischen Meister um

1420 zuschreibt. (W. Pinder, Die deutsche

Plastik des 15. Jahrhunderts, München 1924,

Tfl. 17. —• Derselbe, Die »deutsche Plastik

vom ausgehenden Mittelalter bis zum Ende

der Renaissance I, Wildpark-Potsdam 1924,

S. 207 und Abb. 183.) Die großzügige Me-

lodik der Falten, die Vorliebe für eine

diagonale Unterbrechung der aufsteigenden

Figur, die reife, volle Schönheit des Ge-

sichtes ist beiden gemeinsam, sicher aus

einem engeren Schulzusammenhang heraus.

Die Verwendung des Tons als Material

ist für den Mittelrhein in dieser Zeit cha-

rakteristisch. Georg Lill

JAKOB BLASER BILDNISBUSTE

Text S. 120

ZWEI SCHRIFTSTELLERISCHE FRAGMENTE JOSEPH FÜHRICHS

Mitgeteilt von Dr. O. DOERING (Fortsetzung)

TU urz, man erblickt Dinge aus allen Reichen

der Natur, gewöhnliche Menschen oder

Heroen und Fabelgötter; in Bildern, die ent-

weder rein natürlich, oder antikisirt natürlich,

oder ganz im antiken Style sind, und oft klein-

liche Objekte in koloßalen Dimensionen dar-

stellen. — Man kann nicht umhin, manche

Meisterschaft darin anzuerkennen, viel Ta-

lent, Studium und Geschicklichkeit zu loben,

verläßt aber doch am Ende in unheimlicher

Stimmung den Saal, wie nach einer Gesell-

schaft, in der Niemand von Gott und seinem

schönen Himmel etwas wißen zu wollen

schien. Man erblickt in mythologischen Objek-

ten doch nur etwas, das nicht ist, nie war und

niemals seyn wird; in gewöhnlichen Men-

schenfiguren nur Seinesgleichen, und in Natur-

dingen etwas Geringeres, als wir sind, und

Alles das kann uns nicht befriedigen.

15. Der Mensch sucht unverkennbar in den

Kunstgebilden etwas Anderes und Höheres,

als Seinesgleichen oder die ihn umgebende

Natur ihm darbieten können. Er trägt tief

in seinem Inneren ein Verlangen nach voll-

kommeneren Dingen, nach ewigen Wahr-

heiten, nach einer übernatürlichen himm-

lischen Schönheit, mit der er dunkel in

seinem Inneren bekannt ist; und dieses Ver-

langen verursacht ohne Zweifel jene feyer-

liche Erwartung, mit der man zum ersten-

male eine Bildergallerie betritt. Es ist das

Gefühl einer tief begründeten Ahndung, daß

der Gegenstand unseres Verlangens uns eben

dort in den erhabendsten und liebenswürdig-