Natürlich ist der Grad der Anlage und des Interesse’s bei einzelnen Schülern

wie bei ganzen Klassen verschieden und deckt sich keineswegs mit dem für sonstiges

Phantasiezeichnen (Darstellen von Handlungen). Vor mehreren Jahren hatte ich

eine 4. Klasse, welche, hingerissen von einigen dekorativ besonders veranlagten

Schülern, einen rühmenswerten Wetteifer, ein nicht erlahmendes Interesse bei Orna-

mentierübungen entfaltete. Ich hatte aber auch schon andere Klassen, die hiefür

weniger Interesse zeigten. Da wird der Lehrer selbstverständlich nicht lange an

solchen Hebungen hängen bleiben. Ueberdies haben wir in Württemberg zu be-

rücksichtigen, dass an unsern Zeichenstunden vor einigen Jahren wiederholt

gestrichen wurde, ohne dass durch Früherlegung des Anfangs im Zeichnen ein

Ersatz geschaffen worden wäre. Immerhin pflege ich auch jetzt noch in Klasse IV

im Anschluss an das Zeichnen von Naturblättern wenigstens eine Uebung ausführen

zu lassen, es ist die Kreisfüllung.

Hiebei verfahre ich folgendermassen. Ein Schüler holt aus dem Schulhof

etwa 20 Wegerichblätter mittlerer Grösse; ein anderer holt 20 kleinere, aber unter sich

möglichst gleiche Blätter, dazu eine ganze

Wegerichpflanze. Nun habe ich drei Scheiben

aus weissem Karton von ungefähr 25 cm

Durchmesser, die auf den dunkeln Tisch gelegt

werden, wo sie sich kräftig abheben. Jetzt

versammelt sich die ganze Klasse um den

Tisch, und die Schüler werden aufgefordert,

die Blätter in gefälliger Weise auf die Scheiben

zu legen. Meine heurige Klasse zeigt sich

im ersten Augenblick besonders blöd und ver¬

dutzt. Ich muss sie erst darauf hinweisen,

wie die Natur selbst die Blätter anordnet,

indem ich ihnen stillschweigend die ganze

Pflanze vor Augen halte. Flugs werden jetzt

vier Blätter übers Kreuz gestellt. Der nächste

Schüler setzt vier weitere dazwischen. Ein

dritter benützt hiezu auf der zweiten Scheibe

vier kleinere Blätter: es ist wirkungs¬

voller durch die Gegensätze. Damit ist

schon das erste ästhetische Gesetz entdeckt. Dasselbe findet sofort seine

Bestätigung durch den Versuch, auf der dritten Scheibe die letzten vier Blätter teil-

weise unter die ersten zu schieben (Gegensatz von ganz sichtbaren und nur teilweise

sichtbaren Blättern).

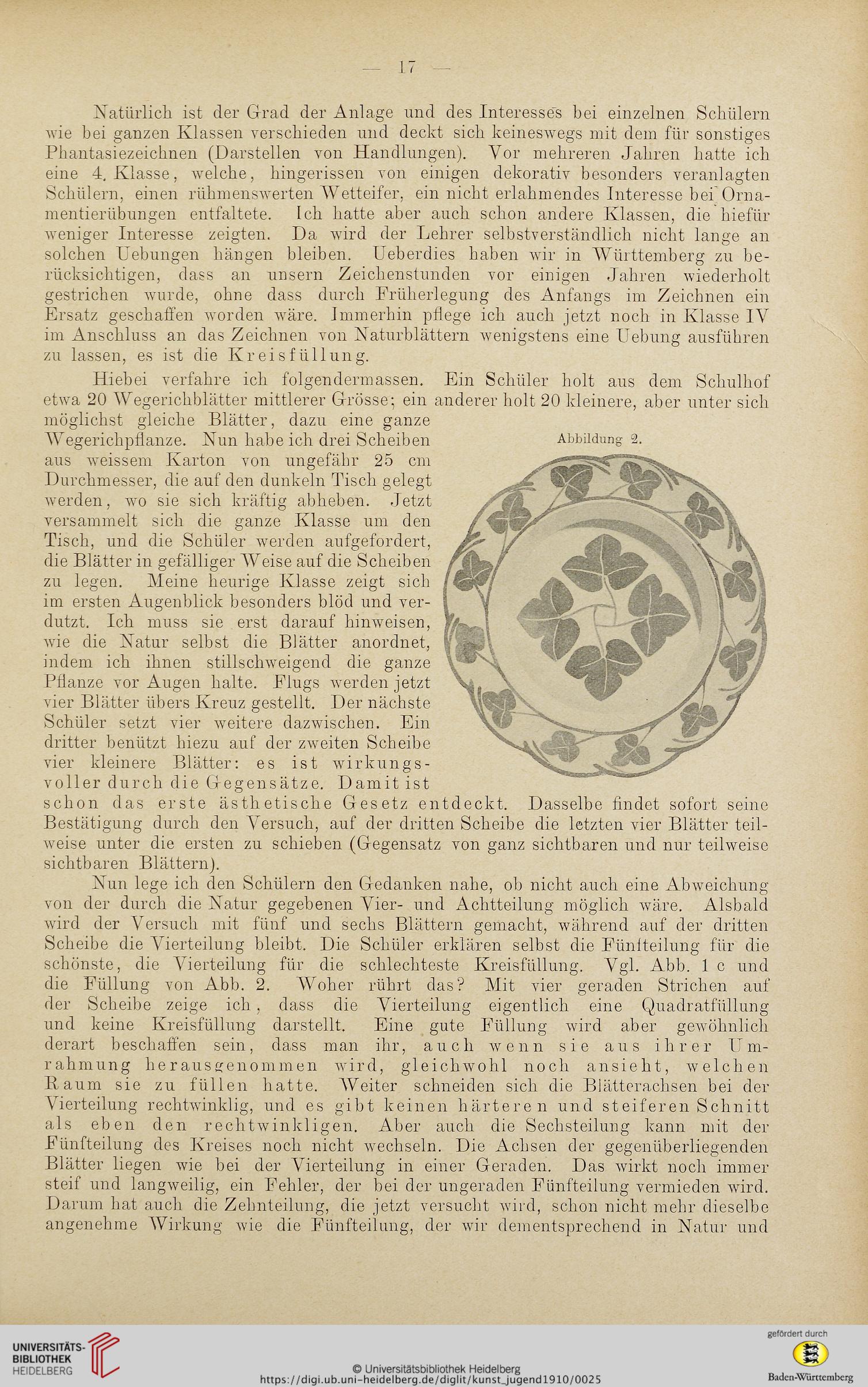

Nun lege ich den Schülern den Gedanken nahe, ob nicht auch eine Abweichung

von der durch die Natur gegebenen Vier- und Achtteilung möglich wäre. Alsbald

wird der Versuch mit fünf und sechs Blättern gemacht, während auf der dritten

Scheibe die Vierteilung bleibt. Die Schüler erklären selbst die Fünfteilung für die

schönste, die Vierteilung für die schlechteste Kreisfüllung. Vgl. Abb. 1 c und

die Füllung von Abb. 2. Woher rührt das? Mit vier geraden Strichen auf

der Scheibe zeige ich , dass die Vierteilung eigentlich eine Quadratfüllung

und keine Kreisfüllung darstellt. Eine gute Füllung wird aber gewöhnlich

derart beschaffen sein, dass man ihr, auch wenn sie aus ihrer Um-

rahmung he raus genommen wird, gleichwohl noch ansieht, welchen

Kaum sie zu füllen hatte. Weiter schneiden sich die Blätterachsen bei der

Vierteilung rechtwinklig, und es gibt keinen härteren und steiferen Schnitt

als eben den rechtwinkligen. Aber auch die Sechsteilung kann mit der

Fünfteilung des Kreises noch nicht wechseln. Die Achsen der gegenüberliegenden

Blätter liegen wie bei der Vierteilung in einer Geraden. Das wirkt noch immer

steif und langweilig, ein Fehler, der bei der ungeraden Fünfteilung vermieden wird.

Darum hat auch die Zehnteilung, die jetzt versucht wird, schon nicht mehr dieselbe

angenehme Wirkung wie die Fünfteilung, der wir dementsprechend in Natur und

Abbildung 2.

wie bei ganzen Klassen verschieden und deckt sich keineswegs mit dem für sonstiges

Phantasiezeichnen (Darstellen von Handlungen). Vor mehreren Jahren hatte ich

eine 4. Klasse, welche, hingerissen von einigen dekorativ besonders veranlagten

Schülern, einen rühmenswerten Wetteifer, ein nicht erlahmendes Interesse bei Orna-

mentierübungen entfaltete. Ich hatte aber auch schon andere Klassen, die hiefür

weniger Interesse zeigten. Da wird der Lehrer selbstverständlich nicht lange an

solchen Hebungen hängen bleiben. Ueberdies haben wir in Württemberg zu be-

rücksichtigen, dass an unsern Zeichenstunden vor einigen Jahren wiederholt

gestrichen wurde, ohne dass durch Früherlegung des Anfangs im Zeichnen ein

Ersatz geschaffen worden wäre. Immerhin pflege ich auch jetzt noch in Klasse IV

im Anschluss an das Zeichnen von Naturblättern wenigstens eine Uebung ausführen

zu lassen, es ist die Kreisfüllung.

Hiebei verfahre ich folgendermassen. Ein Schüler holt aus dem Schulhof

etwa 20 Wegerichblätter mittlerer Grösse; ein anderer holt 20 kleinere, aber unter sich

möglichst gleiche Blätter, dazu eine ganze

Wegerichpflanze. Nun habe ich drei Scheiben

aus weissem Karton von ungefähr 25 cm

Durchmesser, die auf den dunkeln Tisch gelegt

werden, wo sie sich kräftig abheben. Jetzt

versammelt sich die ganze Klasse um den

Tisch, und die Schüler werden aufgefordert,

die Blätter in gefälliger Weise auf die Scheiben

zu legen. Meine heurige Klasse zeigt sich

im ersten Augenblick besonders blöd und ver¬

dutzt. Ich muss sie erst darauf hinweisen,

wie die Natur selbst die Blätter anordnet,

indem ich ihnen stillschweigend die ganze

Pflanze vor Augen halte. Flugs werden jetzt

vier Blätter übers Kreuz gestellt. Der nächste

Schüler setzt vier weitere dazwischen. Ein

dritter benützt hiezu auf der zweiten Scheibe

vier kleinere Blätter: es ist wirkungs¬

voller durch die Gegensätze. Damit ist

schon das erste ästhetische Gesetz entdeckt. Dasselbe findet sofort seine

Bestätigung durch den Versuch, auf der dritten Scheibe die letzten vier Blätter teil-

weise unter die ersten zu schieben (Gegensatz von ganz sichtbaren und nur teilweise

sichtbaren Blättern).

Nun lege ich den Schülern den Gedanken nahe, ob nicht auch eine Abweichung

von der durch die Natur gegebenen Vier- und Achtteilung möglich wäre. Alsbald

wird der Versuch mit fünf und sechs Blättern gemacht, während auf der dritten

Scheibe die Vierteilung bleibt. Die Schüler erklären selbst die Fünfteilung für die

schönste, die Vierteilung für die schlechteste Kreisfüllung. Vgl. Abb. 1 c und

die Füllung von Abb. 2. Woher rührt das? Mit vier geraden Strichen auf

der Scheibe zeige ich , dass die Vierteilung eigentlich eine Quadratfüllung

und keine Kreisfüllung darstellt. Eine gute Füllung wird aber gewöhnlich

derart beschaffen sein, dass man ihr, auch wenn sie aus ihrer Um-

rahmung he raus genommen wird, gleichwohl noch ansieht, welchen

Kaum sie zu füllen hatte. Weiter schneiden sich die Blätterachsen bei der

Vierteilung rechtwinklig, und es gibt keinen härteren und steiferen Schnitt

als eben den rechtwinkligen. Aber auch die Sechsteilung kann mit der

Fünfteilung des Kreises noch nicht wechseln. Die Achsen der gegenüberliegenden

Blätter liegen wie bei der Vierteilung in einer Geraden. Das wirkt noch immer

steif und langweilig, ein Fehler, der bei der ungeraden Fünfteilung vermieden wird.

Darum hat auch die Zehnteilung, die jetzt versucht wird, schon nicht mehr dieselbe

angenehme Wirkung wie die Fünfteilung, der wir dementsprechend in Natur und

Abbildung 2.