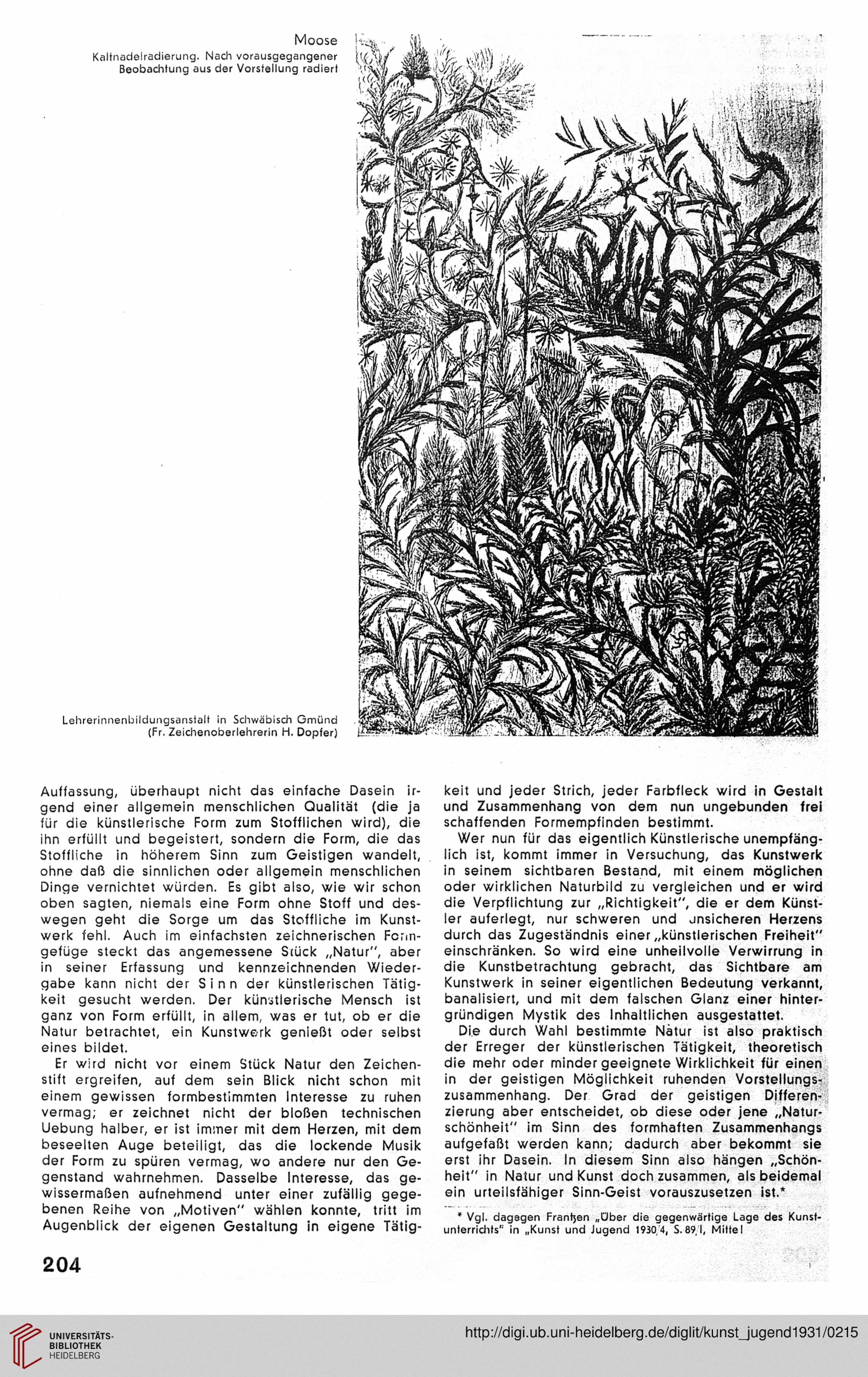

Moose

Kaltnadelradierung. Nach vorausgegangener

Beobachtung aus der Vorstellung radiert

Lehrerinnenbildungsanstalt in Schwäbisch Gmünd

(Fr. Zeichenoberlehrerin H. Dopfer)

Auffassung, überhaupt nicht das einfache Dasein ir-

gend einer allgemein menschlichen Qualität (die ja

für die künstlerische Form zum Stofflichen wird), die

ihn erfüllt und begeistert, sondern die Form, die das

Stoffliche in höherem Sinn zum Geistigen wandelt,

ohne daß die sinnlichen oder allgemein menschlichen

Dinge vernichtet würden. Es gibt also, wie wir schon

oben sagten, niemals eine Form ohne Stoff und des-

wegen geht die Sorge um das Stoffliche im Kunst-

werk fehl. Auch im einfachsten zeichnerischen Form-

gefüge steckt das angemessene Stück „Natur", aber

in seiner Erfassung und kennzeichnenden Wieder-

gabe kann nicht der Sinn der künstlerischen Tätig-

keit gesucht werden. Der künstlerische Mensch ist

ganz von Form erfüllt, in allem, was er tut, ob er die

Natur betrachtet, ein Kunstwerk genießt oder selbst

eines bildet.

Er wird nicht vor einem Stück Natur den Zeichen-

stift ergreifen, auf dem sein Blick nicht schon mit

einem gewissen formbestimmten Interesse zu ruhen

vermag; er zeichnet nicht der bloßen technischen

Uebung halber, er ist immer mit dem Herzen, mit dem

beseelten Auge beteiligt, das die lockende Musik

der Form zu spüren vermag, wo andere nur den Ge-

genstand wahrnehmen. Dasselbe Interesse, das ge-

wissermaßen aufnehmend unter einer zufällig gege-

benen Reihe von „Motiven" wählen konnte, tritt im

Augenblick der eigenen Gestaltung in eigene Tätig-

keit und jeder Strich, jeder Farbfleck wird in Gestalt

und Zusammenhang von dem nun ungebunden frei

schaffenden Formempfinden bestimmt.

Wer nun für das eigentlich Künstlerische unempfäng-

lich ist, kommt immer in Versuchung, das Kunstwerk

in seinem sichtbaren Bestand, mit einem möglichen

oder wirklichen Naturbild zu vergleichen und er wird

die Verpflichtung zur „Richtigkeit", die er dem Künst-

ler auferlegt, nur schweren und unsicheren Herzens

durch das Zugeständnis einer „künstlerischen Freiheit"

einschränken. So wird eine unheilvolle Verwirrung in

die Kunstbetrachtung gebracht, das Sichtbare am

Kunstwerk in seiner eigentlichen Bedeutung verkannt,

banalisiert, und mit dem falschen Glanz einer hinter-

gründigen Mystik des Inhaltlichen ausgestattet.

Die durch Wahl bestimmte Natur ist also praktisch

der Erreger der künstlerischen Tätigkeit, theoretisch

die mehr oder minder geeignete Wirklichkeit für einen

in der geistigen Möglichkeit ruhenden Vorstellungs-

zusammenhang. Der Grad der geistigen Differen-

zierung aber entscheidet, ob diese oder jene „Natur-

schönheit" im Sinn des formhaften Zusammenhangs

aufgefaßt werden kann; dadurch aber bekommt sie

erst ihr Dasein. In diesem Sinn also hängen „Schön-

heit" in Natur und Kunst doch zusammen, als beidemal

ein urteilsfähiger Sinn-Geist vorauszusetzen ist.*

* Vgl. dagegen Franken „über die gegenwärtige Lage des Kunst-

unterridits'J in „Kunst und Jugend 1930,4( S.89,1, Mittel

204

Kaltnadelradierung. Nach vorausgegangener

Beobachtung aus der Vorstellung radiert

Lehrerinnenbildungsanstalt in Schwäbisch Gmünd

(Fr. Zeichenoberlehrerin H. Dopfer)

Auffassung, überhaupt nicht das einfache Dasein ir-

gend einer allgemein menschlichen Qualität (die ja

für die künstlerische Form zum Stofflichen wird), die

ihn erfüllt und begeistert, sondern die Form, die das

Stoffliche in höherem Sinn zum Geistigen wandelt,

ohne daß die sinnlichen oder allgemein menschlichen

Dinge vernichtet würden. Es gibt also, wie wir schon

oben sagten, niemals eine Form ohne Stoff und des-

wegen geht die Sorge um das Stoffliche im Kunst-

werk fehl. Auch im einfachsten zeichnerischen Form-

gefüge steckt das angemessene Stück „Natur", aber

in seiner Erfassung und kennzeichnenden Wieder-

gabe kann nicht der Sinn der künstlerischen Tätig-

keit gesucht werden. Der künstlerische Mensch ist

ganz von Form erfüllt, in allem, was er tut, ob er die

Natur betrachtet, ein Kunstwerk genießt oder selbst

eines bildet.

Er wird nicht vor einem Stück Natur den Zeichen-

stift ergreifen, auf dem sein Blick nicht schon mit

einem gewissen formbestimmten Interesse zu ruhen

vermag; er zeichnet nicht der bloßen technischen

Uebung halber, er ist immer mit dem Herzen, mit dem

beseelten Auge beteiligt, das die lockende Musik

der Form zu spüren vermag, wo andere nur den Ge-

genstand wahrnehmen. Dasselbe Interesse, das ge-

wissermaßen aufnehmend unter einer zufällig gege-

benen Reihe von „Motiven" wählen konnte, tritt im

Augenblick der eigenen Gestaltung in eigene Tätig-

keit und jeder Strich, jeder Farbfleck wird in Gestalt

und Zusammenhang von dem nun ungebunden frei

schaffenden Formempfinden bestimmt.

Wer nun für das eigentlich Künstlerische unempfäng-

lich ist, kommt immer in Versuchung, das Kunstwerk

in seinem sichtbaren Bestand, mit einem möglichen

oder wirklichen Naturbild zu vergleichen und er wird

die Verpflichtung zur „Richtigkeit", die er dem Künst-

ler auferlegt, nur schweren und unsicheren Herzens

durch das Zugeständnis einer „künstlerischen Freiheit"

einschränken. So wird eine unheilvolle Verwirrung in

die Kunstbetrachtung gebracht, das Sichtbare am

Kunstwerk in seiner eigentlichen Bedeutung verkannt,

banalisiert, und mit dem falschen Glanz einer hinter-

gründigen Mystik des Inhaltlichen ausgestattet.

Die durch Wahl bestimmte Natur ist also praktisch

der Erreger der künstlerischen Tätigkeit, theoretisch

die mehr oder minder geeignete Wirklichkeit für einen

in der geistigen Möglichkeit ruhenden Vorstellungs-

zusammenhang. Der Grad der geistigen Differen-

zierung aber entscheidet, ob diese oder jene „Natur-

schönheit" im Sinn des formhaften Zusammenhangs

aufgefaßt werden kann; dadurch aber bekommt sie

erst ihr Dasein. In diesem Sinn also hängen „Schön-

heit" in Natur und Kunst doch zusammen, als beidemal

ein urteilsfähiger Sinn-Geist vorauszusetzen ist.*

* Vgl. dagegen Franken „über die gegenwärtige Lage des Kunst-

unterridits'J in „Kunst und Jugend 1930,4( S.89,1, Mittel

204