$ ®

*

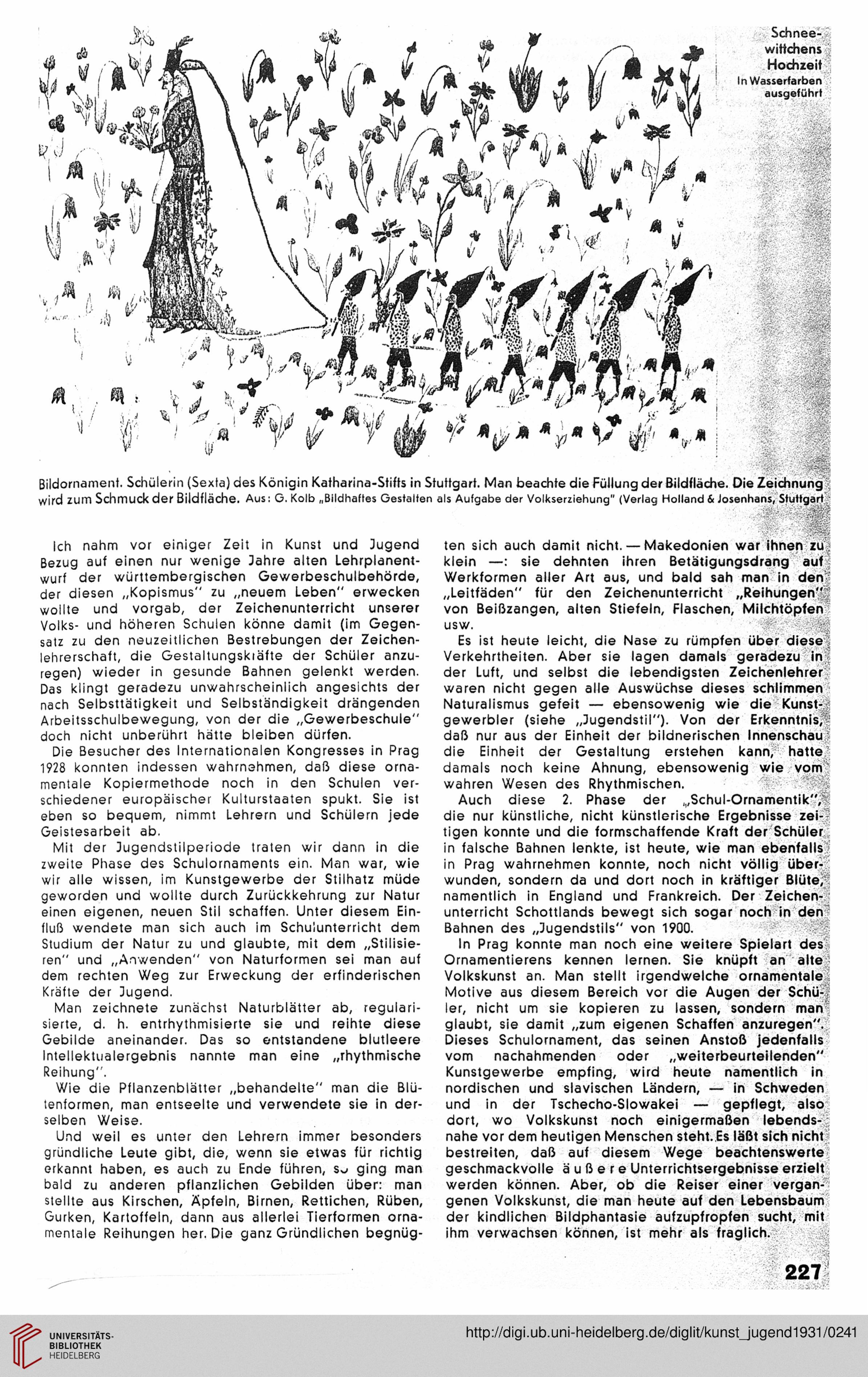

Schnee-

wittchens

Hochzeit

In Wasserfarben

ausgeführt

Bildornament. Schülerin (Sexta) des Königin Katharina-Stifts in Stuttgart. Man beachte die Füllung der Bildfläche. Die Zeichnung

wird zum Schmuck der Bildfläche. Aus: G. Kolb „Bildhaftes Gestalten als Aufgabe der Volkserziehung" (Verlag Holland & Josenhans, Stuttgart;

1

'9^.

»fr» *:/>• 1*^'- «, «

v '

Ich nahm vor einiger Zeit in Kunst und Jugend

Bezug auf einen nur wenige Jahre alten Lehrplanent-

wurf der württembergischen Gewerbeschulbehörde,

der diesen „Kopismus" zu „neuem Leben" erwecken

wollte und vorgab, der Zeichenunterricht unserer

Volks- und höheren Schulen könne damit (im Gegen-

satz zu den neuzeitlichen Bestrebungen der Zeichen-

lehrerschaft, die Gestaltungskiäfte der Schüler anzu-

regen) wieder in gesunde Bahnen gelenkt werden.

Das klingt geradezu unwahrscheinlich angesichts der

nach Selbsttätigkeit und Selbständigkeit drängenden

Arbeitsschulbewegung, von der die „Gewerbeschule"

doch nicht unberührt hätte bleiben dürfen.

Die Besucher des Internationalen Kongresses in Prag

1928 konnten indessen wahrnehmen, daß diese orna-

mentale Kopiermethode noch in den Schulen ver-

schiedener europäischer Kulturstaaten spukt. Sie ist

eben so bequem, nimmt Lehrern und Schülern jede

Geistesarbeit ab.

Mit der Jugendstilperiode traten wir dann in die

zweite Phase des Schulornaments ein. Man war, wie

wir alle wissen, im Kunstgewerbe der Stilhatz müde

geworden und wollte durch Zurückkehrung zur Natur

einen eigenen, neuen Stil schaffen. Unter diesem Ein-

fluß wendete man sich auch im Schulunterricht dem

Studium der Natur zu und glaubte, mit dem „Stilisie-

ren" und „Anwenden" von Naturformen sei man auf

dem rechten Weg zur Erweckung der erfinderischen

Kräfte der Jugend.

Man zeichnete zunächst Naturblätter ab, regulari-

sierte, d. h. entrhythmisierte sie und reihte diese

Gebilde aneinander. Das so entstandene blutleere

Intellektualergebnis nannte man eine „rhythmische

Reihung".

Wie die Pflanzenblätter „behandelte" man die Blü-

tenformen, man entseelte und verwendete sie in der-

selben Weise.

Und weil es unter den Lehrern immer besonders

gründliche Leute gibt, die, wenn sie etwas für richtig

erkannt haben, es auch zu Ende führen, Su ging man

bald zu anderen pflanzlichen Gebilden über: man

stellte aus Kirschen, Äpfeln, Birnen, Rettichen, Rüben,

Gurken, Kartoffeln, dann aus allerlei Tierformen orna-

mentale Reihungen her. Die ganz Gründlichen begnüg-

ten sich auch damit nicht. — Makedonien war ihnen zu

klein —: sie dehnten ihren Betätigungsdrang auf:

Werkformen aller Art aus, und bald sah man in den

„Leitfäden" für den Zeichenunterricht „Reihungen^

von Beißzangen, alten Stiefeln, Flaschen, Milchtöpfen

USW.

Es ist heute leicht, die Nase zu rümpfen über diese

Verkehrtheiten. Aber sie lagen damals geradezu in

der Luft, und selbst die lebendigsten Zeichenlehrer;;

waren nicht gegen alle Auswüchse dieses schlimmen

Naturalismus gefeit — ebensowenig wie die Kunst-:?

gewerbler (siehe „Jugendstil"). Von der Erkenntnis,

daß nur aus der Einheit der bildnerischen Innenschau/

die Einheit der Gestaltung erstehen kann, hatte

damals noch keine Ahnung, ebensowenig wie vom

wahren Wesen des Rhythmischen.

Auch diese 2. Phase der .„Schul-Ornamentik"^

die nur künstliche, nicht künstlerische Ergebnisse zei-

tigen konnte und die formschaffende Kraft der Schüler :

in falsche Bahnen lenkte, ist heute, wie man ebenfalls

in Prag wahrnehmen konnte, noch nicht völlig über-

wunden, sondern da und dort noch in kräftiger Blüte,

namentlich in England und Frankreich. Der Zeichen-

unterricht Schottlands bewegt sich sogar noch in den

Bahnen des „Jugendstils" von 1900.

In Prag konnte man noch eine weitere Spielart des

Ornamentierens kennen lernen. Sie knüpft an alte

Volkskunst an. Man stellt irgendwelche ornamentale

Motive aus diesem Bereich vor die Augen der Schü-

ler, nicht um sie kopieren zu lassen, sondern man

glaubt, sie damit „zum eigenen Schaffen anzuregen".

Dieses Schulornament, das seinen Anstoß jedenfalls

vom nachahmenden oder „weiterbeurteilenden"

Kunstgewerbe empfing, wird heute namentlich in

nordischen und slavischen Ländern, — in Schweden

und in der Tschecho-Slowakei — gepflegt, also

dort, wo Volkskunst noch einigermaßen lebends-

nahe vor dem heutigen Menschen steht. Es läßt sich nicht

bestreiten, daß auf diesem Wege beachtenswerte

geschmackvolle äußere Unterrichtsergebnisse erzielt

werden können. Aber, ob die Reiser einer vergan-

genen Volkskunst, die man heute auf den Lebensbaum

der kindlichen Bildphantasie aufzupfropfen sucht, mit

ihm verwachsen können, ist mehr als fraglich.

227