die den verständigen Betrachter zwingt, die urhebende

Vorstellung gewissermaßen zum zweiten Mal zu voll-

ziehen.

Bei der Vermessungslinie, die nur die sach-

iiche Feststellung gegenständlicher Verhältnisse zum

Ziel hat, meint der Zeichner gar nicht eine zu umgren-

zende Form, er denkt an die mathematischen Be-

ziehungen eines Strichgefüges oder sucht tastend den

Verlauf einer angeschauten Linie zu verfolgen und

festzuhalten. Zeitenweise braucht es ihm nicht einmal

zum Bewußtsein zu kommen, daß der Strich, den er

aufs Papier bringt, auch in der Natur Grenze eines

Gegenstandes ist. Von der inneren Formung des Ge-

sehenen gar wird ihn schon sein Programm abhalten,

das ja zu getreuer Wiedergabe verpflichtet.

Gehen wir dazu über, die Dinge an praktischen Bei-

spielen zu betrachten! Der kubische Körper (Zigarren-

kiste, Zündholzschachtel, Haus) wird im perspektivi-

schen Zeichenunterricht deswegen gerne behandelt,

weil seine Erscheinungsform am ehesten an Hand der

Regel zu bestimmen ist. Von sich aus würde ja der

kindliche Zeichner nie darauf kommen, gerade solchen

Dingen seine Aufmerksamkeit zu schenken. Er weiß

nicht viel mit ihnen anzufangen. Man betrachte etwa

frühe italienische Bilder: da sind Menschen, Gewänder,

Tiere oder Bäume von so melodischer Bewegtheit der

Zeichnung, daß ein gebildetes Auge mit Vergnügen

darauf ruht. Die Teile dagegen, die kubische Körper

enthalten, Häuserwände oder Treppen, sind meist un-

interessant und formlos.

Sollte ein Kind unbeeinflußt ein Haus oder derglei-

chen zeichnen, so würde es vielleicht die einzelnen

Wände und Seiten nebeneinanderstellen oder eine

Giebelfläche in „Frontalansicht" geben, und die an-

schließenden Seiten in „Parallelperspektive". Es kämen

eben alle Eigentümlichkeiten eines noch primitiven

Zusammenhangs gesichtsinnesmäßiger Vorstellungen

zutage, die wir verstehen, die aber den Verfechter

des Abzeichenunterrichts zu sofortiger Richtigstellung

herausfordern.

Die Bemühungen in dieser Richtung zeitigen aber

nicht einmal äußerlich einen nennenswerten Erfolg.

Wie oft muß denn nicht das ganz naive Gefühl ange-

rufen werden, damit es zehnmeterlange Zigarrenkisten

und kilometerlange Häuser wieder auf ihr natürliches

Maß zurückbringel Von einer Festigung auch dieser

Art der Anschauung kann also keine Rede sein, aber

ungeheurer Schaden wird gestiftet, weil man versucht,

den natürlichen Vorstellungszusammenhang, durch ein

künstliches System zu ersetzen.

An den Übungen, die zur Einführung in die Perspek-

tive vorgenommen werden, kann man den grundlegen-

den Unterschied zwischen der künstlerisch-naiven und

der konstruktiv-bewußten Linie darlegen. Wenn ein

Kind von sich aus eine in die „Tiefe" gehende

Straßenzeile zeichnet, dann wendet es natürlicherweise

den grenzhaften Strich an, es umfährt mit ein-

schließenden Linien die vorgestellten Formen von

Wand, Dach und Fenster, denkt beim Zeichnen immer

an die Gestalt der Farbflecke und richtet gewisser-

maßen den Blick nach der Innenseite des Strichs. Beim

perspektivischen Zeichnen aber wird die

Fluchtlinie verwendet, die einen anderen, rein

mathematischen Sinn hat; sie stellt lediglich die Ver-

bindung zweier Punkte dar, deren Lage obendrein

noch durch die Konstruktion bestimmt ist. Der kon-

struierten Zeichnung fehlt alle Qualität der Form und

damit auch jedes innere anschauliche Verständnis.

Nehmen wir ein schwierigeres Beispiel perspek-

tivischer Art her, um daran zu zeigen, daß überall

im Sichtbaren die künstlerischen Pro-

bleme schlummern und daß sie in dem

Augenblick erwachen, ob man will oder nicht,

wo man der Natur frei mit dem Zeichen-

stift gegenübertritt (s. Note Seite 236).

Die Zeichnung einer Gießkanne in Ubereckstellung

wird gerne als Thema gewählt, wenn der Schüler den

Beweis erbringen soll, daß er eine gewisse Reife der

Vorstellung erlangt hat. Er hat also nach der Zielset-

zung des Abzeichenunterrichts die Aufgabe, den im

Licht stehenden Körper der Kanne erscheinungsgemäß

in verständiger Weise festzuhalten und wir wollen

untersuchen, was der Sinn dieser Aufgabe ist und wie

die Möglichkeit und Vorbedingung ihrer Lösung.

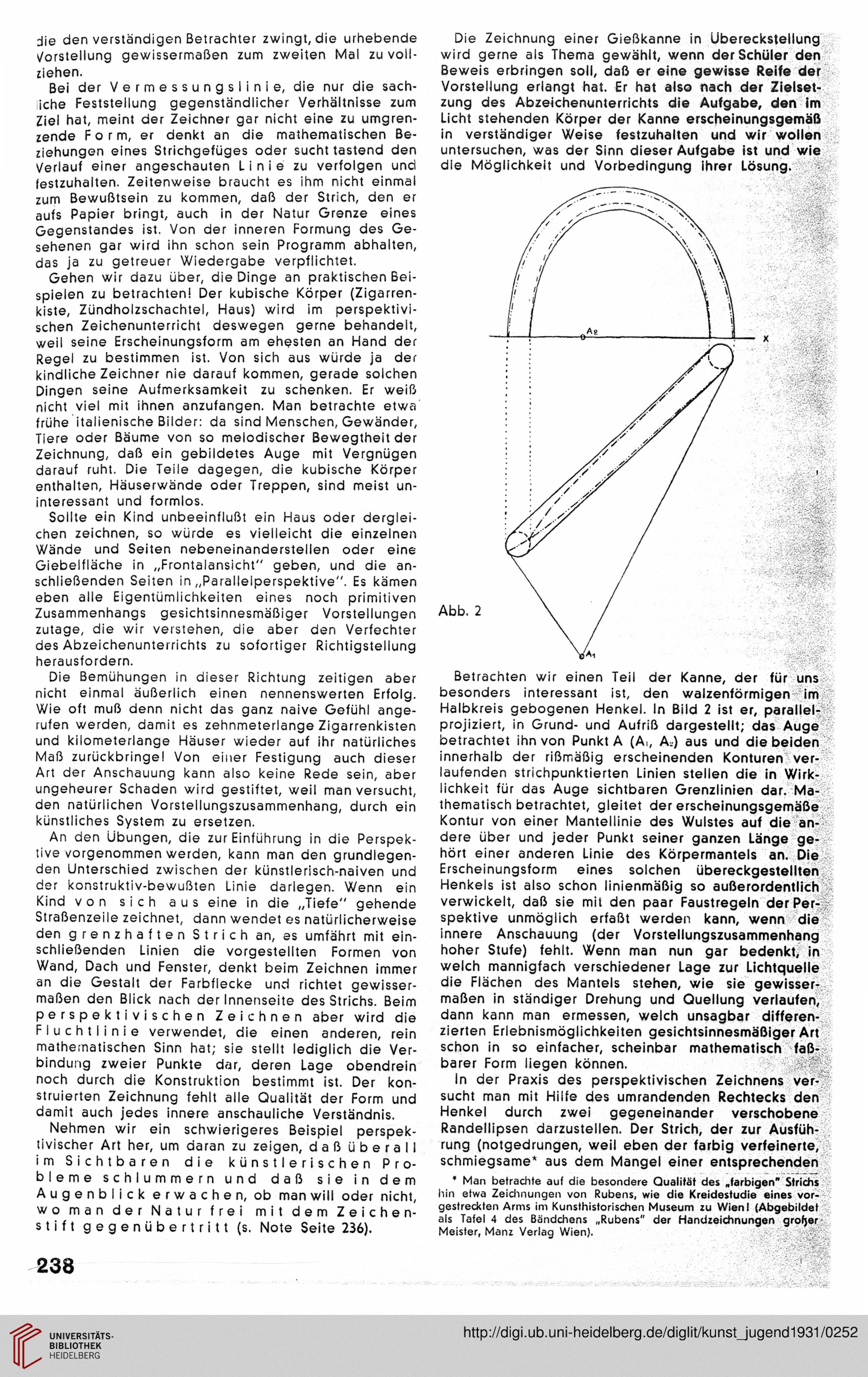

Betrachten wir einen Teil der Kanne, der für uns

besonders interessant ist, den walzenförmigen im

Halbkreis gebogenen Henkel. In Bild 2 ist er, parallel-

projiziert, in Grund- und Aufriß dargestellt; das Auge

betrachtet ihn von Punkt A (A>, A-) aus und die beiden

innerhalb der rißmäßig erscheinenden Konturen ver-

laufenden strichpunktierten Linien stellen die in Wirk-

lichkeit für das Auge sichtbaren Grenzlinien dar. Ma-

thematisch betrachtet, gleitet der erscheinungsgemäße

Kontur von einer Mantellinie des Wulstes auf die an-

dere über und jeder Punkt seiner ganzen Länge ge-

hört einer anderen Linie des Körpermantels an. Die

Erscheinungsform eines solchen übereckgestellten

Henkels ist also schon linienmäßig so außerordentlich

verwickelt, daß sie mit den paar Faustregeln der Per-;

spektive unmöglich erfaßt werden kann, wenn die

innere Anschauung (der Vorstellungszusammenhang

hoher Stufe) fehlt. Wenn man nun gar bedenkt, in

welch mannigfach verschiedener Lage zur Lichtquelle

die Flächen des Mantels stehen, wie sie gewisser-

maßen in ständiger Drehung und Quellung verlaufen,

dann kann man ermessen, welch unsagbar differen-

zierten Erlebnismöglichkeiten gesichtsinnesmäßiger Art

schon in so einfacher, scheinbar mathematisch

barer Form liegen können.

In der Praxis des perspektivischen Zeichnens

sucht man mit Hilfe des umrandenden Rechtecks

faß-

ver-

den

Henkel durch zwei gegeneinander verschobene

Randellipsen darzustellen. Der Strich, der zur Ausfüh-

rung (notgedrungen, weil eben der farbig verfeinerte,

schmiegsame* aus dem Mangel einer entsprechenden

* Man betrachte auf die besondere Qualität des „farbigen" Strichs

hin etwa Zeichnungen von Rubens, wie die Kreidestudie eines vor-

gestreckten Arms im Kunsthistorischen Museum zu Wien! (Abgebildet

als Tafel 4 des Bändchens „Rubens" der Handzeichnungen großer

Meister, Manz Verlag Wien).

238

Vorstellung gewissermaßen zum zweiten Mal zu voll-

ziehen.

Bei der Vermessungslinie, die nur die sach-

iiche Feststellung gegenständlicher Verhältnisse zum

Ziel hat, meint der Zeichner gar nicht eine zu umgren-

zende Form, er denkt an die mathematischen Be-

ziehungen eines Strichgefüges oder sucht tastend den

Verlauf einer angeschauten Linie zu verfolgen und

festzuhalten. Zeitenweise braucht es ihm nicht einmal

zum Bewußtsein zu kommen, daß der Strich, den er

aufs Papier bringt, auch in der Natur Grenze eines

Gegenstandes ist. Von der inneren Formung des Ge-

sehenen gar wird ihn schon sein Programm abhalten,

das ja zu getreuer Wiedergabe verpflichtet.

Gehen wir dazu über, die Dinge an praktischen Bei-

spielen zu betrachten! Der kubische Körper (Zigarren-

kiste, Zündholzschachtel, Haus) wird im perspektivi-

schen Zeichenunterricht deswegen gerne behandelt,

weil seine Erscheinungsform am ehesten an Hand der

Regel zu bestimmen ist. Von sich aus würde ja der

kindliche Zeichner nie darauf kommen, gerade solchen

Dingen seine Aufmerksamkeit zu schenken. Er weiß

nicht viel mit ihnen anzufangen. Man betrachte etwa

frühe italienische Bilder: da sind Menschen, Gewänder,

Tiere oder Bäume von so melodischer Bewegtheit der

Zeichnung, daß ein gebildetes Auge mit Vergnügen

darauf ruht. Die Teile dagegen, die kubische Körper

enthalten, Häuserwände oder Treppen, sind meist un-

interessant und formlos.

Sollte ein Kind unbeeinflußt ein Haus oder derglei-

chen zeichnen, so würde es vielleicht die einzelnen

Wände und Seiten nebeneinanderstellen oder eine

Giebelfläche in „Frontalansicht" geben, und die an-

schließenden Seiten in „Parallelperspektive". Es kämen

eben alle Eigentümlichkeiten eines noch primitiven

Zusammenhangs gesichtsinnesmäßiger Vorstellungen

zutage, die wir verstehen, die aber den Verfechter

des Abzeichenunterrichts zu sofortiger Richtigstellung

herausfordern.

Die Bemühungen in dieser Richtung zeitigen aber

nicht einmal äußerlich einen nennenswerten Erfolg.

Wie oft muß denn nicht das ganz naive Gefühl ange-

rufen werden, damit es zehnmeterlange Zigarrenkisten

und kilometerlange Häuser wieder auf ihr natürliches

Maß zurückbringel Von einer Festigung auch dieser

Art der Anschauung kann also keine Rede sein, aber

ungeheurer Schaden wird gestiftet, weil man versucht,

den natürlichen Vorstellungszusammenhang, durch ein

künstliches System zu ersetzen.

An den Übungen, die zur Einführung in die Perspek-

tive vorgenommen werden, kann man den grundlegen-

den Unterschied zwischen der künstlerisch-naiven und

der konstruktiv-bewußten Linie darlegen. Wenn ein

Kind von sich aus eine in die „Tiefe" gehende

Straßenzeile zeichnet, dann wendet es natürlicherweise

den grenzhaften Strich an, es umfährt mit ein-

schließenden Linien die vorgestellten Formen von

Wand, Dach und Fenster, denkt beim Zeichnen immer

an die Gestalt der Farbflecke und richtet gewisser-

maßen den Blick nach der Innenseite des Strichs. Beim

perspektivischen Zeichnen aber wird die

Fluchtlinie verwendet, die einen anderen, rein

mathematischen Sinn hat; sie stellt lediglich die Ver-

bindung zweier Punkte dar, deren Lage obendrein

noch durch die Konstruktion bestimmt ist. Der kon-

struierten Zeichnung fehlt alle Qualität der Form und

damit auch jedes innere anschauliche Verständnis.

Nehmen wir ein schwierigeres Beispiel perspek-

tivischer Art her, um daran zu zeigen, daß überall

im Sichtbaren die künstlerischen Pro-

bleme schlummern und daß sie in dem

Augenblick erwachen, ob man will oder nicht,

wo man der Natur frei mit dem Zeichen-

stift gegenübertritt (s. Note Seite 236).

Die Zeichnung einer Gießkanne in Ubereckstellung

wird gerne als Thema gewählt, wenn der Schüler den

Beweis erbringen soll, daß er eine gewisse Reife der

Vorstellung erlangt hat. Er hat also nach der Zielset-

zung des Abzeichenunterrichts die Aufgabe, den im

Licht stehenden Körper der Kanne erscheinungsgemäß

in verständiger Weise festzuhalten und wir wollen

untersuchen, was der Sinn dieser Aufgabe ist und wie

die Möglichkeit und Vorbedingung ihrer Lösung.

Betrachten wir einen Teil der Kanne, der für uns

besonders interessant ist, den walzenförmigen im

Halbkreis gebogenen Henkel. In Bild 2 ist er, parallel-

projiziert, in Grund- und Aufriß dargestellt; das Auge

betrachtet ihn von Punkt A (A>, A-) aus und die beiden

innerhalb der rißmäßig erscheinenden Konturen ver-

laufenden strichpunktierten Linien stellen die in Wirk-

lichkeit für das Auge sichtbaren Grenzlinien dar. Ma-

thematisch betrachtet, gleitet der erscheinungsgemäße

Kontur von einer Mantellinie des Wulstes auf die an-

dere über und jeder Punkt seiner ganzen Länge ge-

hört einer anderen Linie des Körpermantels an. Die

Erscheinungsform eines solchen übereckgestellten

Henkels ist also schon linienmäßig so außerordentlich

verwickelt, daß sie mit den paar Faustregeln der Per-;

spektive unmöglich erfaßt werden kann, wenn die

innere Anschauung (der Vorstellungszusammenhang

hoher Stufe) fehlt. Wenn man nun gar bedenkt, in

welch mannigfach verschiedener Lage zur Lichtquelle

die Flächen des Mantels stehen, wie sie gewisser-

maßen in ständiger Drehung und Quellung verlaufen,

dann kann man ermessen, welch unsagbar differen-

zierten Erlebnismöglichkeiten gesichtsinnesmäßiger Art

schon in so einfacher, scheinbar mathematisch

barer Form liegen können.

In der Praxis des perspektivischen Zeichnens

sucht man mit Hilfe des umrandenden Rechtecks

faß-

ver-

den

Henkel durch zwei gegeneinander verschobene

Randellipsen darzustellen. Der Strich, der zur Ausfüh-

rung (notgedrungen, weil eben der farbig verfeinerte,

schmiegsame* aus dem Mangel einer entsprechenden

* Man betrachte auf die besondere Qualität des „farbigen" Strichs

hin etwa Zeichnungen von Rubens, wie die Kreidestudie eines vor-

gestreckten Arms im Kunsthistorischen Museum zu Wien! (Abgebildet

als Tafel 4 des Bändchens „Rubens" der Handzeichnungen großer

Meister, Manz Verlag Wien).

238