den Schülern als Fläche zur Füllung verfügbar ist, er-

gibt sich später aus dem Formaufbau der Laterne.

Daß es Papier gibt, das das Licht leichter durch-

scheinen läßt, wissen die Kinder. Sie empfinden

die Dichte des Zeichenpapiers auch als Mangel.

Wie ist nun dem abzuhelfen? Also nehmen wir

anderes Papierl Seidenpapier, Pergamentpapierl ru-

fen die Schüler. Seidenpapier ist zu leicht und

brüchig, wird außerdem auch reichlich unansehn-

lich beim Bearbeiten. Pergament ist besser, aber, wie

eine Probe zeigt, stößt es die Tusche ab. Also bleiben

wir eben doch beim Zeichenpapierl Wie machen wir

es nun? Denkt an das Einwickelpapier eures Butter-

brotes! Ah! Wo es fett ist, sieht man alles durch.

Man kann Drunterliegendes lesen. Durch Fetten wird

Papier also durchscheinender. Gut, jetzt haben wir esl

Wir malen zuerst ungehemmt unsere Fratzen und ölen

dann erst unser Papier von der Rückseite mit einigen

Tropfen Salatöl. Zwei gezeigte Gegenbeispiele be-

stätigen die Zweckmäßigkeit unseres Tuns.

Nun kommen wir auf die Laternenform zu sprechen.

Bei der Lösung dieser Aufgabe scheide ich diesmal

die freie Gestaltung aus. Die Form ist zweckbestimmt,

stoffbestimmt, baubestimmt, wendet sich lediglich an

den bauenden Verstand: alles Grenzen, die das Per-

sönliche fast vollständig außer acht lassen. Meiner

Ansicht nach hat der Werkunterricht diese Seite auch

zu pflegen. Vielen unserer Kinder kommt das sehr

entgegen, das merkt man an ihrer Schaffensfreude,

ihrem Dabeisein. Mancher phantasiearme Kerl atmet

erleichtert auf, wenn er auch mal was Mustergültiges

leisten kann. Was wir machen, ist natürlich kein ein-

faches Nachmachen. Gemeinsam überlegen wir Stück

für Stück und Schnitt für Schnitt innerhalb der gege-

benen Schranken.

Daß gefaltete Formen und Kugelformen ausscheiden,

ist selbstverständlich, daß zylindrische und Kegelfor-

men ihre Bautücken haben, begreifen viele. So blei-

ben uns zur Wahl lediglich noch Pyramiden und eckige

Säulen. Wir entscheiden uns für die vierkantige Säule.

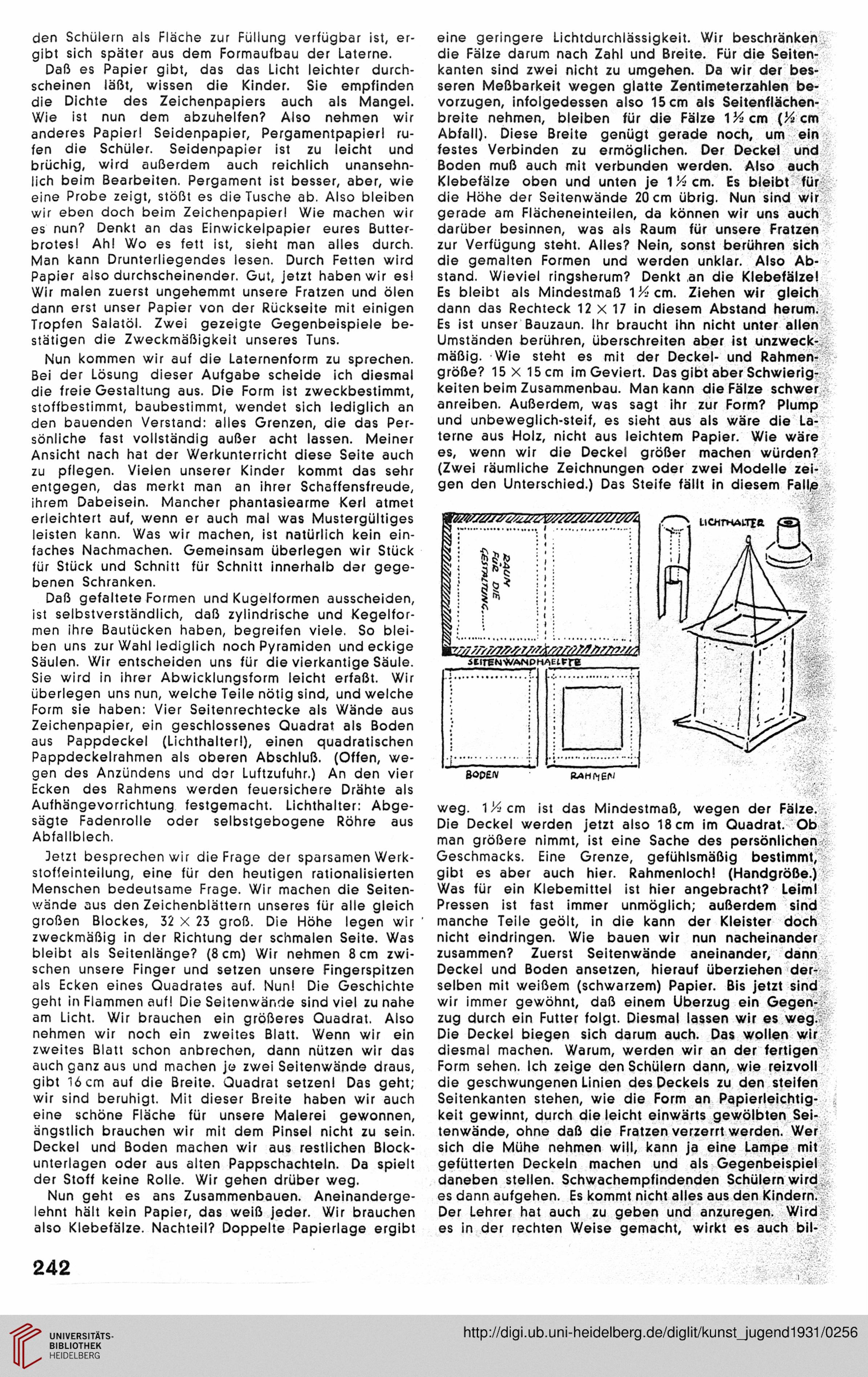

Sie wird in ihrer Abwicklungsform leicht erfaßt. Wir

überlegen uns nun, welche Teile nötig sind, und welche

Form sie haben: Vier Seitenrechtecke als Wände aus

Zeichenpapier, ein geschlossenes Quadrat als Boden

aus Pappdeckel (Lichthalteri), einen quadratischen

Pappdeckelrahmen als oberen Abschluß. (Offen, we-

gen des Anzündens und der Luftzufuhr.) An den vier

Ecken des Rahmens werden feuersichere Drähte als

Aufhängevorrichtung festgemacht. Lichthalter: Abge-

sägte Fadenrolle oder selbstgebogene Röhre aus

Abfallblech.

Jetzt besprechen wir die Frage der sparsamen Werk-

stoffeinteilung, eine für den heutigen rationalisierten

Menschen bedeutsame Frage. Wir machen die Seiten-

wände aus den Zeichenblättern unseres für alle gleich

großen Blockes, 32 X 23 groß. Die Höhe legen wir

zweckmäßig in der Richtung der schmalen Seite. Was

bleibt als Seitenlange? (8 cm) Wir nehmen 8 cm zwi-

schen unsere Finger und setzen unsere Fingerspitzen

als Ecken eines Quadrates auf. Nun! Die Geschichte

geht in Flammen auf! Die Seitenwände sind viel zu nahe

am Licht. Wir brauchen ein größeres Quadrat. Also

nehmen wir noch ein zweites Blatt. Wenn wir ein

zweites Blatt schon anbrechen, dann nützen wir das

auch ganz aus und machen je zwei Seitenwände draus,

gibt 16 cm auf die Breite. Quadrat setzenl Das geht;

wir sind beruhigt. Mit dieser Breite haben wir auch

eine schöne Fläche für unsere Malerei gewonnen,

ängstlich brauchen wir mit dem Pinsel nicht zu sein.

Deckel und Boden machen wir aus restlichen Block-

unterlagen oder aus alten Pappschachteln. Da spielt

der Stoff keine Rolle. Wir gehen drüber weg.

Nun geht es ans Zusammenbauen. Aneinanderge-

lehnt hält kein Papier, das weiß jeder. Wir brauchen

also Klebefälze. Nachteil? Doppelte Papierlage ergibt

eine geringere Lichtdurchlässigkeit. Wir beschränken

die Fälze darum nach Zahl und Breite. Für die Seiten-

kanten sind zwei nicht zu umgehen. Da wir der bes-

seren Meßbarkeit wegen glatte Zentimeterzahlen be-

vorzugen, infolgedessen also 15 cm als Seitenflächen-

breite nehmen, bleiben für die Fälze 1%cm (Kem

Abfall). Diese Breite genügt gerade noch, um ein

festes Verbinden zu ermöglichen. Der Deckel und

Boden muß auch mit verbunden werden. Also auch

Klebefälze oben und unten je 1%cm. Es bleibt für

die Höhe der Seitenwände 20 cm übrig. Nun sind wir

gerade am Flächeneinteilen, da können wir uns auch

darüber besinnen, was als Raum für unsere Fratzen

zur Verfügung steht. Alles? Nein, sonst berühren sich

die gemalten Formen und werden unklar. Also Ab-

stand. Wieviel ringsherum? Denkt an die Klebefälze!

Es bleibt als Mindestmaß 1%cm. Ziehen wir gleich

dann das Rechteck 12 X 17 in diesem Abstand herum.

Es ist unser Bauzaun. Ihr braucht ihn nicht unter allen

Umständen berühren, überschreiten aber ist unzweck-

mäßig. Wie steht es mit der Deckel- und Rahmen-

größe? 15X15cm im Geviert. Das gibt aber Schwierig-

keiten beim Zusammenbau. Man kann die Fälze schwer

anreiben. Außerdem, was sagt ihr zur Form? Plump

und unbeweglich-steif, es sieht aus als wäre die La-

terne aus Holz, nicht aus leichtem Papier. Wie wäre

es, wenn wir die Deckel größer machen würden?

(Zwei räumliche Zeichnungen oder zwei Modelle zei-

gen den Unterschied.) Das Steife fällt in diesem Falle

weg. 1/4 cm ist das Mindestmaß, wegen der Fälze.

Die Deckel werden jetzt also 18 cm im Quadrat. Ob?

man größere nimmt, ist eine Sache des persönlichen

Geschmacks. Eine Grenze, gefühlsmäßig bestimmt,

gibt es aber auch hier. Rahmenloch! (Handgroße.)

Was für ein Klebemittel ist hier angebracht? Leiml

Pressen ist fast immer unmöglich; außerdem sind

manche Teile geölt, in die kann der Kleister doch

nicht eindringen. Wie bauen wir nun nacheinander

zusammen? Zuerst Seitenwände aneinander, dann

Deckel und Boden ansetzen, hierauf überziehen der-

selben mit weißem (schwarzem) Papier. Bis jetzt sind

wir immer gewöhnt, daß einem Überzug ein Gegen-

zug durch ein Futter folgt. Diesmal lassen wir es weg.

Die Deckel biegen sich darum auch. Das wollen wir

diesmal machen. Warum, werden wir an der fertigen

Form sehen. Ich zeige den Schülern dann, wie reizvoll

die geschwungenen Linien des Deckels zu den steifen

Seitenkanten stehen, wie die Form an Papierleichtig-

keit gewinnt, durch die leicht einwärts gewölbten Sei-

tenwände, ohne daß die Fratzen verzerrt werden. Wer

sich die Mühe nehmen will, kann ja eine Lampe mit

gefütterten Deckeln machen und als Gegenbeispiel

daneben stellen. Schwachempfindenden Schülern wird

es dann aufgehen. Es kommt nicht alles aus den Kindern.

Der Lehrer hat auch zu geben und anzuregen. Wird

es in der rechten Weise gemacht, wirkt es auch bil-

....!

ßOpEN

RAHNEN

§ $ b

5^

.' ■■.'■

242

gibt sich später aus dem Formaufbau der Laterne.

Daß es Papier gibt, das das Licht leichter durch-

scheinen läßt, wissen die Kinder. Sie empfinden

die Dichte des Zeichenpapiers auch als Mangel.

Wie ist nun dem abzuhelfen? Also nehmen wir

anderes Papierl Seidenpapier, Pergamentpapierl ru-

fen die Schüler. Seidenpapier ist zu leicht und

brüchig, wird außerdem auch reichlich unansehn-

lich beim Bearbeiten. Pergament ist besser, aber, wie

eine Probe zeigt, stößt es die Tusche ab. Also bleiben

wir eben doch beim Zeichenpapierl Wie machen wir

es nun? Denkt an das Einwickelpapier eures Butter-

brotes! Ah! Wo es fett ist, sieht man alles durch.

Man kann Drunterliegendes lesen. Durch Fetten wird

Papier also durchscheinender. Gut, jetzt haben wir esl

Wir malen zuerst ungehemmt unsere Fratzen und ölen

dann erst unser Papier von der Rückseite mit einigen

Tropfen Salatöl. Zwei gezeigte Gegenbeispiele be-

stätigen die Zweckmäßigkeit unseres Tuns.

Nun kommen wir auf die Laternenform zu sprechen.

Bei der Lösung dieser Aufgabe scheide ich diesmal

die freie Gestaltung aus. Die Form ist zweckbestimmt,

stoffbestimmt, baubestimmt, wendet sich lediglich an

den bauenden Verstand: alles Grenzen, die das Per-

sönliche fast vollständig außer acht lassen. Meiner

Ansicht nach hat der Werkunterricht diese Seite auch

zu pflegen. Vielen unserer Kinder kommt das sehr

entgegen, das merkt man an ihrer Schaffensfreude,

ihrem Dabeisein. Mancher phantasiearme Kerl atmet

erleichtert auf, wenn er auch mal was Mustergültiges

leisten kann. Was wir machen, ist natürlich kein ein-

faches Nachmachen. Gemeinsam überlegen wir Stück

für Stück und Schnitt für Schnitt innerhalb der gege-

benen Schranken.

Daß gefaltete Formen und Kugelformen ausscheiden,

ist selbstverständlich, daß zylindrische und Kegelfor-

men ihre Bautücken haben, begreifen viele. So blei-

ben uns zur Wahl lediglich noch Pyramiden und eckige

Säulen. Wir entscheiden uns für die vierkantige Säule.

Sie wird in ihrer Abwicklungsform leicht erfaßt. Wir

überlegen uns nun, welche Teile nötig sind, und welche

Form sie haben: Vier Seitenrechtecke als Wände aus

Zeichenpapier, ein geschlossenes Quadrat als Boden

aus Pappdeckel (Lichthalteri), einen quadratischen

Pappdeckelrahmen als oberen Abschluß. (Offen, we-

gen des Anzündens und der Luftzufuhr.) An den vier

Ecken des Rahmens werden feuersichere Drähte als

Aufhängevorrichtung festgemacht. Lichthalter: Abge-

sägte Fadenrolle oder selbstgebogene Röhre aus

Abfallblech.

Jetzt besprechen wir die Frage der sparsamen Werk-

stoffeinteilung, eine für den heutigen rationalisierten

Menschen bedeutsame Frage. Wir machen die Seiten-

wände aus den Zeichenblättern unseres für alle gleich

großen Blockes, 32 X 23 groß. Die Höhe legen wir

zweckmäßig in der Richtung der schmalen Seite. Was

bleibt als Seitenlange? (8 cm) Wir nehmen 8 cm zwi-

schen unsere Finger und setzen unsere Fingerspitzen

als Ecken eines Quadrates auf. Nun! Die Geschichte

geht in Flammen auf! Die Seitenwände sind viel zu nahe

am Licht. Wir brauchen ein größeres Quadrat. Also

nehmen wir noch ein zweites Blatt. Wenn wir ein

zweites Blatt schon anbrechen, dann nützen wir das

auch ganz aus und machen je zwei Seitenwände draus,

gibt 16 cm auf die Breite. Quadrat setzenl Das geht;

wir sind beruhigt. Mit dieser Breite haben wir auch

eine schöne Fläche für unsere Malerei gewonnen,

ängstlich brauchen wir mit dem Pinsel nicht zu sein.

Deckel und Boden machen wir aus restlichen Block-

unterlagen oder aus alten Pappschachteln. Da spielt

der Stoff keine Rolle. Wir gehen drüber weg.

Nun geht es ans Zusammenbauen. Aneinanderge-

lehnt hält kein Papier, das weiß jeder. Wir brauchen

also Klebefälze. Nachteil? Doppelte Papierlage ergibt

eine geringere Lichtdurchlässigkeit. Wir beschränken

die Fälze darum nach Zahl und Breite. Für die Seiten-

kanten sind zwei nicht zu umgehen. Da wir der bes-

seren Meßbarkeit wegen glatte Zentimeterzahlen be-

vorzugen, infolgedessen also 15 cm als Seitenflächen-

breite nehmen, bleiben für die Fälze 1%cm (Kem

Abfall). Diese Breite genügt gerade noch, um ein

festes Verbinden zu ermöglichen. Der Deckel und

Boden muß auch mit verbunden werden. Also auch

Klebefälze oben und unten je 1%cm. Es bleibt für

die Höhe der Seitenwände 20 cm übrig. Nun sind wir

gerade am Flächeneinteilen, da können wir uns auch

darüber besinnen, was als Raum für unsere Fratzen

zur Verfügung steht. Alles? Nein, sonst berühren sich

die gemalten Formen und werden unklar. Also Ab-

stand. Wieviel ringsherum? Denkt an die Klebefälze!

Es bleibt als Mindestmaß 1%cm. Ziehen wir gleich

dann das Rechteck 12 X 17 in diesem Abstand herum.

Es ist unser Bauzaun. Ihr braucht ihn nicht unter allen

Umständen berühren, überschreiten aber ist unzweck-

mäßig. Wie steht es mit der Deckel- und Rahmen-

größe? 15X15cm im Geviert. Das gibt aber Schwierig-

keiten beim Zusammenbau. Man kann die Fälze schwer

anreiben. Außerdem, was sagt ihr zur Form? Plump

und unbeweglich-steif, es sieht aus als wäre die La-

terne aus Holz, nicht aus leichtem Papier. Wie wäre

es, wenn wir die Deckel größer machen würden?

(Zwei räumliche Zeichnungen oder zwei Modelle zei-

gen den Unterschied.) Das Steife fällt in diesem Falle

weg. 1/4 cm ist das Mindestmaß, wegen der Fälze.

Die Deckel werden jetzt also 18 cm im Quadrat. Ob?

man größere nimmt, ist eine Sache des persönlichen

Geschmacks. Eine Grenze, gefühlsmäßig bestimmt,

gibt es aber auch hier. Rahmenloch! (Handgroße.)

Was für ein Klebemittel ist hier angebracht? Leiml

Pressen ist fast immer unmöglich; außerdem sind

manche Teile geölt, in die kann der Kleister doch

nicht eindringen. Wie bauen wir nun nacheinander

zusammen? Zuerst Seitenwände aneinander, dann

Deckel und Boden ansetzen, hierauf überziehen der-

selben mit weißem (schwarzem) Papier. Bis jetzt sind

wir immer gewöhnt, daß einem Überzug ein Gegen-

zug durch ein Futter folgt. Diesmal lassen wir es weg.

Die Deckel biegen sich darum auch. Das wollen wir

diesmal machen. Warum, werden wir an der fertigen

Form sehen. Ich zeige den Schülern dann, wie reizvoll

die geschwungenen Linien des Deckels zu den steifen

Seitenkanten stehen, wie die Form an Papierleichtig-

keit gewinnt, durch die leicht einwärts gewölbten Sei-

tenwände, ohne daß die Fratzen verzerrt werden. Wer

sich die Mühe nehmen will, kann ja eine Lampe mit

gefütterten Deckeln machen und als Gegenbeispiel

daneben stellen. Schwachempfindenden Schülern wird

es dann aufgehen. Es kommt nicht alles aus den Kindern.

Der Lehrer hat auch zu geben und anzuregen. Wird

es in der rechten Weise gemacht, wirkt es auch bil-

....!

ßOpEN

RAHNEN

§ $ b

5^

.' ■■.'■

242