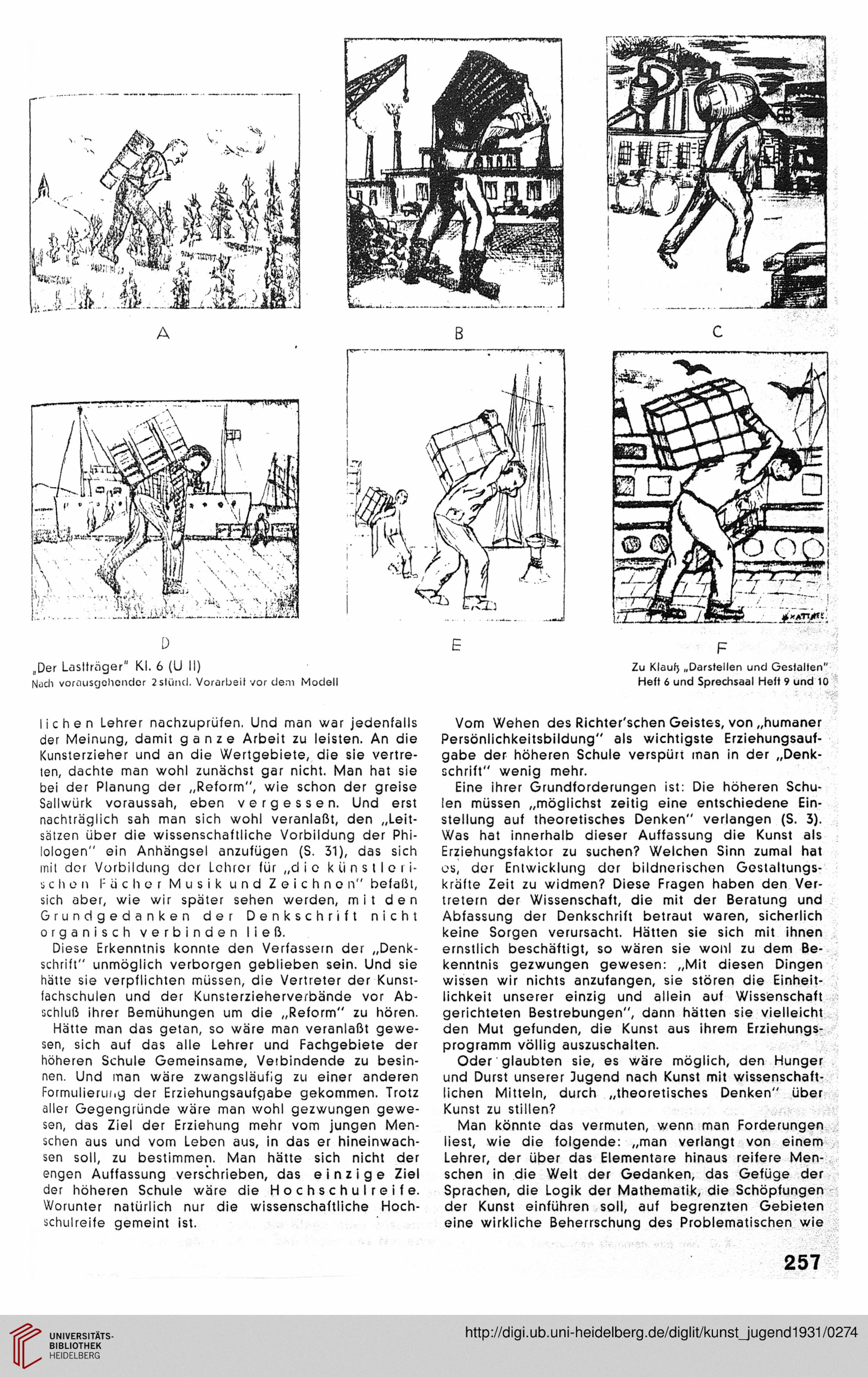

B

D E

„Der Lastträger" Kl. 6 (U II)

Nadi vorausgohcndor 2slünd. Vorarbeit vor dem Modell

F

Zu Klaufj „Darstellen und Gestalten"

Heft 6 und Sprechsaal Heft 9 und 10

liehen Lehrer nachzuprüfen. Und man war jedenfalls

der Meinung, damit ganze Arbeit zu leisten. An die

Kunsterzieher und an die Wertgebiete, die sie vertre-

ten, dachte man wohl zunächst gar nicht. Man hat sie

bei der Planung der „Reform", wie schon der greise

Sallwürk voraussah, eben vergessen. Und erst

nachträglich sah man sich wohl veranlaßt, den „Leit-

sätzen über die wissenschaftliche Vorbildung der Phi-

lologen" ein Anhängsel anzufügen (S. 31), das sich

mit der Vorbildung der Lehret für „die künstlet i-

schon Fächer Musik und Zeichne n" befaßt,

sich aber, wie wir später sehen werden, mit den

Grundgedanken der Denkschrift nicht

organisch verbinden ließ.

Diese Erkenntnis konnte den Verfassern der „Denk-

schrift" unmöglich verborgen geblieben sein. Und sie

hätte sie verpflichten müssen, die Vertreter der Kunst-

fachschulen und der Kunsterzieherverbände vor Ab-

schluß ihrer Bemühungen um die „Reform" zu hören.

Hätte man das getan, so wäre man veranlaßt gewe-

sen, sich auf das alle Lehrer und Fachgebiete der

höheren Schule Gemeinsame, Verbindende zu besin-

nen. Und inan wäre zwangsläufig zu einer anderen

Formulierung der Erziehungsaufgabe gekommen. Trotz

aller Gegengründe wäre man wohl gezwungen gewe-

sen, das Ziel der Erziehung mehr vom jungen Men-

schen aus und vom Leben aus, in das er hineinwach-

sen soll, zu bestimmen. Man hätte sich nicht der

engen Auffassung verschrieben, das einzige Ziel

der höheren Schule wäre die Hochschulreife.

Worunter natürlich nur die wissenschaftliche Hoch-

schulreife gemeint ist.

Vom Wehen des Richter'schen Geistes, von „humaner

Persönlichkeitsbildung" als wichtigste Erziehungsauf-

gabe der höheren Schule verspürt man in der „Denk-

schrift" wenig mehr.

Eine ihrer Grundforderungen ist: Die höheren Schu-

len müssen „möglichst zeitig eine entschiedene Ein-

stellung auf theoretisches Denken" verlangen (S. 3).

Was hat innerhalb dieser Auffassung die Kunst als

Erziehungsfaktor zu suchen? Welchen Sinn zumal hat

es, der Entwicklung der bildnerischen Gestaltungs-

kräfte Zeit zu widmen? Diese Fragen haben den Ver-

tretern der Wissenschaft, die mit der Beratung und

Abfassung der Denkschrift betraut waren, sicherlich

keine Sorgen verursacht. Hätten sie sich mit ihnen

ernstlich beschäftigt, so wären sie wonl zu dem Be-

kenntnis gezwungen gewesen: „Mit diesen Dingen

wissen wir nichts anzufangen, sie stören die Einheit-

lichkeit unserer einzig und allein auf Wissenschaft

gerichteten Bestrebungen", dann hätten sie vielleicht

den Mut gefunden, die Kunst aus ihrem Erziehungs-

programm völlig auszuschalten.

Oder glaubten sie, es wäre möglich, den Hunger

und Durst unserer Jugend nach Kunst mit wissenschaft-

lichen Mitteln, durch „theoretisches Denken" über

Kunst zu stillen?

Man könnte das vermuten, wenn man Forderungen

liest, wie die folgende: „man verlangt von einem

Lehrer, der über das Elementare hinaus reifere Men-

schen in die Welt der Gedanken, das Gefüge der

Sprachen, die Logik der Mathematik, die Schöpfungen

der Kunst einführen soll, auf begrenzten Gebieten

eine wirkliche Beherrschung des Problematischen wie

257