gestellt wurden, alles mit gutem Verständnis, das die

Mädchen sich schon im Geschichtsunterricht angeeig-

net hatten. Es war ein schönes Arbeiten in dieser

Klasse I und mein Erstaunen wuchs, welch fabelhafte

Geschicklichkeit, zumal in dem minderwertigen Ma-

terial, und welch guter Geschmack und reiche Erfin-

dungsgabe da auf einmal zu Tage trat. Natürlich ver-

folgte ich diesen Weg weiter. Die Kinder suchten

sich von den Bilderbogen andere Kostüme aus. Es

entstanden lange, schlanke Empire-Kleider mit entspre-

chender Frisur. Flachshaare wurden angeklebt, Spitzen-

schleier graziös um die Schulter geworfen, ein Pom-

padour an den Arm gehängt, es entstand die Zeit um

1800. Nach Postkarten aus historischen Häusern wurden

Zimmereinrichtungen zusammengestellt, neben dem

Fenster mit den typisch gerafften Mullgardinen stan-

den die dünnbeinigen Tische und Stühle, der grad-

linige Sekretär usw. Ein Ofenbild, eine Schloßansicht

kamen hinzu. — Das blonde Flachshaar hatte ein

Mädel begeistert, eine Germanenfrau um 250 nach

Christus entstehen zu lassen. Altertümliche Gefäße

wurden geformt und als gemalten Hintergrund sah

man unter einer großen Eiche das Germanengehöft.

Das waren alles Arbeiten aus Papier. Wir versuch-

ten nun, etwas weiter zu gehen. Für die Puppenkörper

wurde ein Drahtgestell gebogen und mit Lappen

umwickelt. Der von anderer Seite in Ton und mit

dünnem Trikot überspannte und schließlich bemalte

Kopf, aus dem unten ein Draht hing, wurde aufmon-

tiert, und nun ein altdeutsches Kostüm in Stoff

geschneidert. Ein „Gretchen” stand dann vor uns mit

Haube und Schleppe und (der Einfachheit halber) mit

bemalten Besatzstreifen: Blumen in der Hand. — Aus

weich fließenden Stoffen mit den charakteristischen

Hutformen und schönen Locken entstanden danach

Kostümpuppen aus der Zeit um 1790, alles selbstän-

dige Arbeiten der Kinder. Als diese Schülerinnen

abgingen, trat im Kostümschneidern eine Pause ein.

Ich suchte nach etwas anderm.

Das Kleiderformen in Papier war Klassenarbeit (wäh-

rend der Zeichenstunde) und gefiel mir und den

Schülerinnen sehr gut. — Als ich weiter ging, nahm

das Herstellen des ganzen Puppenkörpers und das

zu schwierige Kopfmodellieren und-Befestigen beson-

ders bei halsfreiem Kleide zu viel Zeit fort. Auch

mußte ich mehrfach dabei helfen, was ich gerne

vermeide.

Mein Ziel war, alle Zeit der Erkenntnis und geschmack-

lichen Ausbildung in Linienführung und Farbgebung

eines Kostümes zu widmen, dem sich das Schnitte-

suchen und -finden und das schließliche Schneidern

anreiht. Das alles aber in großem Maßstabe. Der

übliche käufliche Puppenkörper in seiner Baby-Pro-

portion und seinen Köpfen taugt nichts dazu. —

Was tun? — Da hatte ich nun einmal Glück, als ich

im Winter darauf eine höchst sehenswerte Puppen-

Trachten-Schau vom Hausfrauenverein aus Viersen,

Rheinland hier zu Gesicht bekam. Das waren die rich-

tigen Puppenkörper in 50 cm Größe, auf Drahtgestell

stehend. Drei durfte Ich anschaffen, je etwa 5.— Mk.

von Herrn Thürlings, Spielwaren in Viersen, Rheinland.

Und nun ging ein Wettschneidern an unter den Schü-

lerinnen von Kl. II und I (14—15jährig), daß es eine

Freude war. Zwei bis drei Schülerinnen, die sich dazu

meldeten, schneiderten in der Zeichenstunde oder im

Werkunterricht gemeinsam an einem Modell. Die nähte

den Rock, jene die Haube, die dritte die Taille. Bera-

tende Hilfe, besonders bei schwierigen Ärmelschnit-

ten, leistete mitunter die ganze Klasse. Nun wurde

zunächst unter den angeschafften billigen Stoffen

(bis zu 2 Meter braucht man mitunter) die Wahl getrof-

fen, der Taillenschnitt abgeformt, Schnittänderungen

vorgenommen, Ärmelformen versucht und regelrecht

geschneidert. Ich lege dabei keinen Wert auf feine

Näharbeit. Das Hauptziel ist: Schnitte ausdenken und

flott schneidern. Nur mit Stecknadeln wird der Kleider-

schluß geschlossen, da die drei Puppen doch bestän-

dig ihre Garderobe wechseln müssen. So entstand

zuerst die Mittelfigur, ein Ritterfräulein um 1130. Wir

nannten sie, weil sie gar so schön war, „die heilige

Elisabeth". Aus 1450 trat ein schmucker Jüngling heran;

aus Dürers Zeit kam eine deutsche Bürgersfrau herbei.

In einem schweren, blauseidenen Prunkgewand, mit

langer Schleppe, buntgefütterten Flügelärmeln und

eigenartiger Haube rauschte dann aus der Zeit um

1420 eine deutsche Edeldame vorbei.

Wenn ich zum Schluß noch etwas erwähnen soll,

so ist es dieses: wenn schaffende Kinder vor ihrer

immer schöner werdenden Puppe emsig arbeiteten,

so habe ich still beobachtet, wie sie dieselbe aus

lauter Begeisterung heraus zärtlich und heimlich um-

armten und mich dann um die Erlaubnis baten, das

schöne Ding eine Weile zu Hause aufstellen zu

dürfen, damit sie es öfter sehen könnten, als nur

einmal wöchentlich im Unterricht.

Mehr Liebe zur Sache kann man doch nicht verlangen.

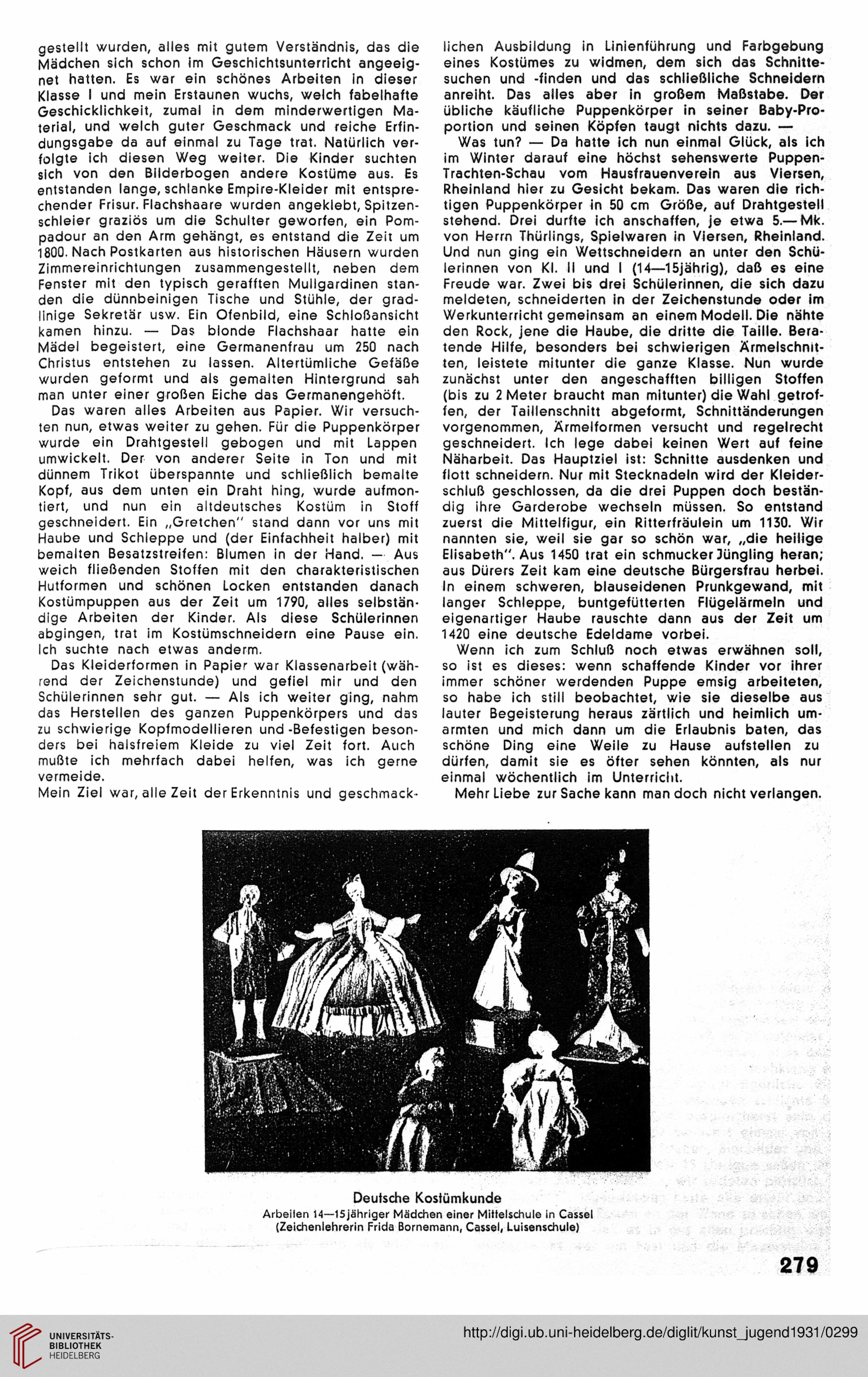

Deutsche Kostümkunde

Arbeiten 14—15 jähriger Mädchen einer Mittelschule in Cassel

(Zeichenlehrerin Frida Bornemann, Cassel, Luisenschule)

279

Mädchen sich schon im Geschichtsunterricht angeeig-

net hatten. Es war ein schönes Arbeiten in dieser

Klasse I und mein Erstaunen wuchs, welch fabelhafte

Geschicklichkeit, zumal in dem minderwertigen Ma-

terial, und welch guter Geschmack und reiche Erfin-

dungsgabe da auf einmal zu Tage trat. Natürlich ver-

folgte ich diesen Weg weiter. Die Kinder suchten

sich von den Bilderbogen andere Kostüme aus. Es

entstanden lange, schlanke Empire-Kleider mit entspre-

chender Frisur. Flachshaare wurden angeklebt, Spitzen-

schleier graziös um die Schulter geworfen, ein Pom-

padour an den Arm gehängt, es entstand die Zeit um

1800. Nach Postkarten aus historischen Häusern wurden

Zimmereinrichtungen zusammengestellt, neben dem

Fenster mit den typisch gerafften Mullgardinen stan-

den die dünnbeinigen Tische und Stühle, der grad-

linige Sekretär usw. Ein Ofenbild, eine Schloßansicht

kamen hinzu. — Das blonde Flachshaar hatte ein

Mädel begeistert, eine Germanenfrau um 250 nach

Christus entstehen zu lassen. Altertümliche Gefäße

wurden geformt und als gemalten Hintergrund sah

man unter einer großen Eiche das Germanengehöft.

Das waren alles Arbeiten aus Papier. Wir versuch-

ten nun, etwas weiter zu gehen. Für die Puppenkörper

wurde ein Drahtgestell gebogen und mit Lappen

umwickelt. Der von anderer Seite in Ton und mit

dünnem Trikot überspannte und schließlich bemalte

Kopf, aus dem unten ein Draht hing, wurde aufmon-

tiert, und nun ein altdeutsches Kostüm in Stoff

geschneidert. Ein „Gretchen” stand dann vor uns mit

Haube und Schleppe und (der Einfachheit halber) mit

bemalten Besatzstreifen: Blumen in der Hand. — Aus

weich fließenden Stoffen mit den charakteristischen

Hutformen und schönen Locken entstanden danach

Kostümpuppen aus der Zeit um 1790, alles selbstän-

dige Arbeiten der Kinder. Als diese Schülerinnen

abgingen, trat im Kostümschneidern eine Pause ein.

Ich suchte nach etwas anderm.

Das Kleiderformen in Papier war Klassenarbeit (wäh-

rend der Zeichenstunde) und gefiel mir und den

Schülerinnen sehr gut. — Als ich weiter ging, nahm

das Herstellen des ganzen Puppenkörpers und das

zu schwierige Kopfmodellieren und-Befestigen beson-

ders bei halsfreiem Kleide zu viel Zeit fort. Auch

mußte ich mehrfach dabei helfen, was ich gerne

vermeide.

Mein Ziel war, alle Zeit der Erkenntnis und geschmack-

lichen Ausbildung in Linienführung und Farbgebung

eines Kostümes zu widmen, dem sich das Schnitte-

suchen und -finden und das schließliche Schneidern

anreiht. Das alles aber in großem Maßstabe. Der

übliche käufliche Puppenkörper in seiner Baby-Pro-

portion und seinen Köpfen taugt nichts dazu. —

Was tun? — Da hatte ich nun einmal Glück, als ich

im Winter darauf eine höchst sehenswerte Puppen-

Trachten-Schau vom Hausfrauenverein aus Viersen,

Rheinland hier zu Gesicht bekam. Das waren die rich-

tigen Puppenkörper in 50 cm Größe, auf Drahtgestell

stehend. Drei durfte Ich anschaffen, je etwa 5.— Mk.

von Herrn Thürlings, Spielwaren in Viersen, Rheinland.

Und nun ging ein Wettschneidern an unter den Schü-

lerinnen von Kl. II und I (14—15jährig), daß es eine

Freude war. Zwei bis drei Schülerinnen, die sich dazu

meldeten, schneiderten in der Zeichenstunde oder im

Werkunterricht gemeinsam an einem Modell. Die nähte

den Rock, jene die Haube, die dritte die Taille. Bera-

tende Hilfe, besonders bei schwierigen Ärmelschnit-

ten, leistete mitunter die ganze Klasse. Nun wurde

zunächst unter den angeschafften billigen Stoffen

(bis zu 2 Meter braucht man mitunter) die Wahl getrof-

fen, der Taillenschnitt abgeformt, Schnittänderungen

vorgenommen, Ärmelformen versucht und regelrecht

geschneidert. Ich lege dabei keinen Wert auf feine

Näharbeit. Das Hauptziel ist: Schnitte ausdenken und

flott schneidern. Nur mit Stecknadeln wird der Kleider-

schluß geschlossen, da die drei Puppen doch bestän-

dig ihre Garderobe wechseln müssen. So entstand

zuerst die Mittelfigur, ein Ritterfräulein um 1130. Wir

nannten sie, weil sie gar so schön war, „die heilige

Elisabeth". Aus 1450 trat ein schmucker Jüngling heran;

aus Dürers Zeit kam eine deutsche Bürgersfrau herbei.

In einem schweren, blauseidenen Prunkgewand, mit

langer Schleppe, buntgefütterten Flügelärmeln und

eigenartiger Haube rauschte dann aus der Zeit um

1420 eine deutsche Edeldame vorbei.

Wenn ich zum Schluß noch etwas erwähnen soll,

so ist es dieses: wenn schaffende Kinder vor ihrer

immer schöner werdenden Puppe emsig arbeiteten,

so habe ich still beobachtet, wie sie dieselbe aus

lauter Begeisterung heraus zärtlich und heimlich um-

armten und mich dann um die Erlaubnis baten, das

schöne Ding eine Weile zu Hause aufstellen zu

dürfen, damit sie es öfter sehen könnten, als nur

einmal wöchentlich im Unterricht.

Mehr Liebe zur Sache kann man doch nicht verlangen.

Deutsche Kostümkunde

Arbeiten 14—15 jähriger Mädchen einer Mittelschule in Cassel

(Zeichenlehrerin Frida Bornemann, Cassel, Luisenschule)

279