18

Kunst vielleicht am häufigsten begegnen. Die Schüler nennen die Blüte der Hag-

rose, von Apfel- und Birnbaum, die Glockenblume, ferner die Apfelfrucht usw.

Wir fassen nun die seitherigen mehr oder weniger der Natur abgelauschten

Anordnungen unter dem Begriff Bosette zusammen, deren wesentliches Merkmal

darin besteht, dass die in einem Kreis gereihten gleichartigen Einzelteile aus dem

gemeinschaftlichen Mittelpunkt herauswachsen.

Nun weise ich darauf hin, dass es bei einer Füllung wohl gestattet sei, diesen

von der Natur gezogenen engen Rahmen, dem wir, streng genommen, schon mit

der Fünf- und Sechsteilung untreu geworden seien, noch weiter zu verlassen.

Wir wollten ja keine gewachsene Fflanze darstellen, sondern nur unsern Kreis in

einer das Auge erfreuenden Weise ausfüllen, wenn wir uns schon hiebei von der

Natur gerne beraten liessen. Jetzt rückt einer die Blätter gegen den Rand hinaus.

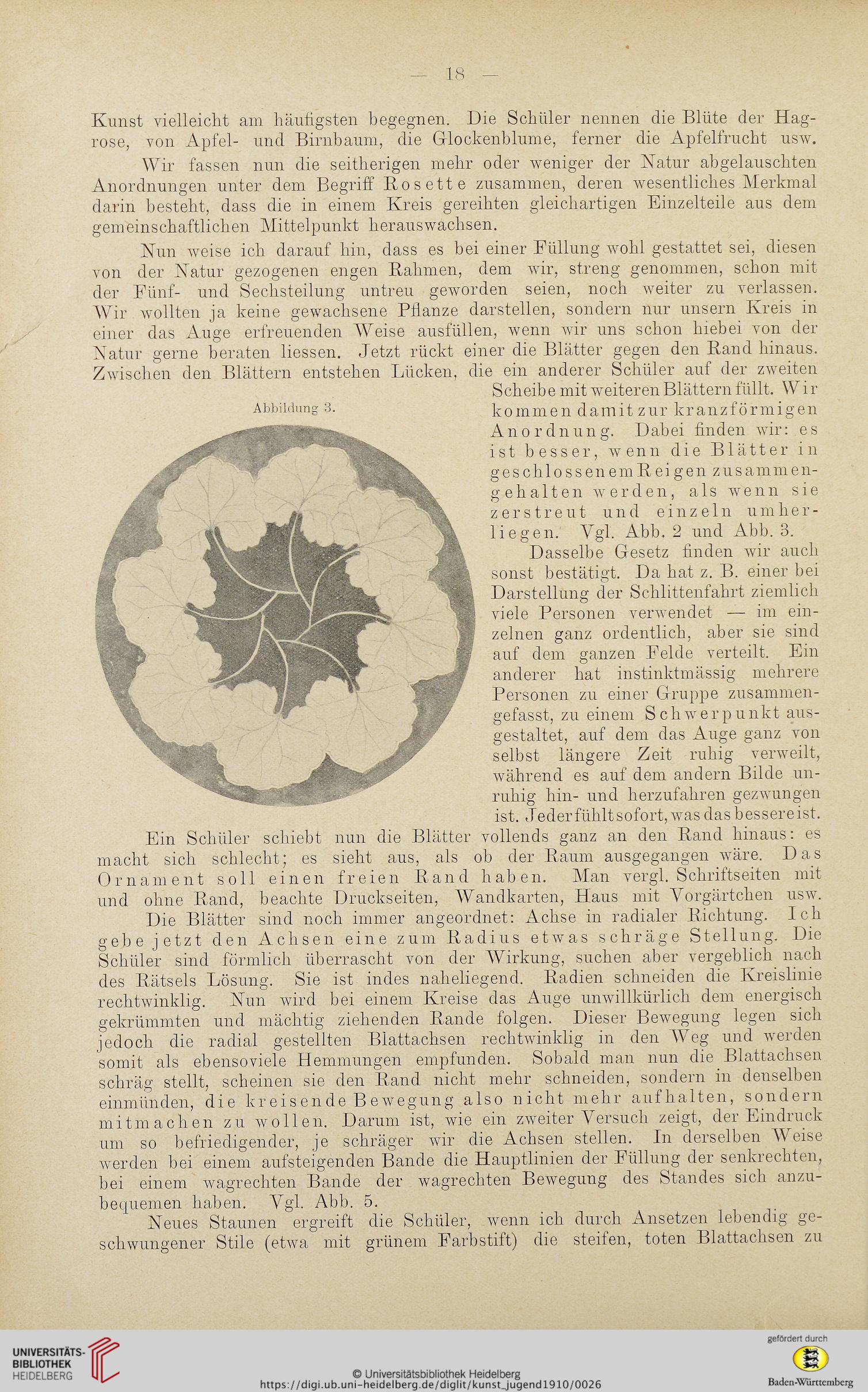

Zwischen den Blättern entstehen Lücken, die ein anderer Schüler auf der zweiten

Scheibe mit weiteren Blättern füllt. Wil-

kommen damit zur kranzförmigen

Anordnung. Dabei finden wir: es

ist besser, wenn die Blätter in

geschlossen em Bei gen zusammen-

gehalten werden, als wenn sie

zerstreut und einzeln um her-

liegen. Vgl. Abb. 2 und Abb. 3.

Dasselbe Gesetz finden wir auch

sonst bestätigt. Da hat z. B. einer bei

Darstellung der Schlittenfahrt ziemlich

viele Personen verwendet — im ein-

zelnen ganz ordentlich, aber sie sind

auf dem ganzen Felde verteilt. Ein

anderer hat instinktmässig mehrere

Personen zu einer Gruppe zusammen-

gefasst, zu einem Schwer p u n kt aus-

gestaltet, auf dem das Auge ganz von

selbst längere Zeit ruhig verweilt,

während es auf dem andern Bilde un-

ruhig hin- und herzufahren gezwungen

ist. Jederfiihltsofort, was das bessereist.

Ein Schüler schiebt nun die Blätter vollends ganz an den Rand hinaus: es

macht sich schlecht; es sieht aus, als ob der Raum ausgegangen wäre. Das

Ornament soll einen freien Rand haben. Man vergl. Schriftseiten mit

und ohne Rand, beachte Druckseiten, Wandkarten, Haus mit Vorgärtchen usw.

Die Blätter sind noch immer angeordnet: Achse in radialer Richtung. Ich

gebe jetzt den Achsen eine zum Radius etwas schräge Stellung. Die

Schüler sind förmlich überrascht von der Wirkung, suchen aber vergeblich nach

des Rätsels Lösung. Sie ist indes naheliegend. Radien schneiden die Kreislinie

rechtwinklig. Nun wird bei einem Kreise das Auge unwillkürlich dem energisch

gekrümmten und mächtig ziehenden Rande folgen. Dieser Bewegung legen sich

jedoch die radial gestellten Blattachsen rechtwinklig in den Weg und werden

somit als ebensoviele Hemmungen empfunden. Sobald man nun die Blattachsen

schräg stellt, scheinen sie den Rand nicht mehr schneiden, sondern in denselben

einmünden, die kreisende Bewegung also nicht mehr aufhalten, sondern

mitmachen zu wollen. Darum ist, wie ein zweiter Versuch zeigt, der Eindruck

um so befriedigender, je schräger wir die Achsen stellen. In derselben Weise

werden bei einem aufsteigenden Bande die Hauptlinien der Füllung der senkrechten,

bei einem wagrechten Bande der wagrechten Bewegung des Standes sich anzu-

bequemen haben. Vgl. Abb. 5.

Neues Staunen ergreift die Schüler, wenn ich durch Ansetzen lebendig ge-

schwungener Stile (etwa mit grünem Farbstift) die steifen, toten Blattachsen zu

Kunst vielleicht am häufigsten begegnen. Die Schüler nennen die Blüte der Hag-

rose, von Apfel- und Birnbaum, die Glockenblume, ferner die Apfelfrucht usw.

Wir fassen nun die seitherigen mehr oder weniger der Natur abgelauschten

Anordnungen unter dem Begriff Bosette zusammen, deren wesentliches Merkmal

darin besteht, dass die in einem Kreis gereihten gleichartigen Einzelteile aus dem

gemeinschaftlichen Mittelpunkt herauswachsen.

Nun weise ich darauf hin, dass es bei einer Füllung wohl gestattet sei, diesen

von der Natur gezogenen engen Rahmen, dem wir, streng genommen, schon mit

der Fünf- und Sechsteilung untreu geworden seien, noch weiter zu verlassen.

Wir wollten ja keine gewachsene Fflanze darstellen, sondern nur unsern Kreis in

einer das Auge erfreuenden Weise ausfüllen, wenn wir uns schon hiebei von der

Natur gerne beraten liessen. Jetzt rückt einer die Blätter gegen den Rand hinaus.

Zwischen den Blättern entstehen Lücken, die ein anderer Schüler auf der zweiten

Scheibe mit weiteren Blättern füllt. Wil-

kommen damit zur kranzförmigen

Anordnung. Dabei finden wir: es

ist besser, wenn die Blätter in

geschlossen em Bei gen zusammen-

gehalten werden, als wenn sie

zerstreut und einzeln um her-

liegen. Vgl. Abb. 2 und Abb. 3.

Dasselbe Gesetz finden wir auch

sonst bestätigt. Da hat z. B. einer bei

Darstellung der Schlittenfahrt ziemlich

viele Personen verwendet — im ein-

zelnen ganz ordentlich, aber sie sind

auf dem ganzen Felde verteilt. Ein

anderer hat instinktmässig mehrere

Personen zu einer Gruppe zusammen-

gefasst, zu einem Schwer p u n kt aus-

gestaltet, auf dem das Auge ganz von

selbst längere Zeit ruhig verweilt,

während es auf dem andern Bilde un-

ruhig hin- und herzufahren gezwungen

ist. Jederfiihltsofort, was das bessereist.

Ein Schüler schiebt nun die Blätter vollends ganz an den Rand hinaus: es

macht sich schlecht; es sieht aus, als ob der Raum ausgegangen wäre. Das

Ornament soll einen freien Rand haben. Man vergl. Schriftseiten mit

und ohne Rand, beachte Druckseiten, Wandkarten, Haus mit Vorgärtchen usw.

Die Blätter sind noch immer angeordnet: Achse in radialer Richtung. Ich

gebe jetzt den Achsen eine zum Radius etwas schräge Stellung. Die

Schüler sind förmlich überrascht von der Wirkung, suchen aber vergeblich nach

des Rätsels Lösung. Sie ist indes naheliegend. Radien schneiden die Kreislinie

rechtwinklig. Nun wird bei einem Kreise das Auge unwillkürlich dem energisch

gekrümmten und mächtig ziehenden Rande folgen. Dieser Bewegung legen sich

jedoch die radial gestellten Blattachsen rechtwinklig in den Weg und werden

somit als ebensoviele Hemmungen empfunden. Sobald man nun die Blattachsen

schräg stellt, scheinen sie den Rand nicht mehr schneiden, sondern in denselben

einmünden, die kreisende Bewegung also nicht mehr aufhalten, sondern

mitmachen zu wollen. Darum ist, wie ein zweiter Versuch zeigt, der Eindruck

um so befriedigender, je schräger wir die Achsen stellen. In derselben Weise

werden bei einem aufsteigenden Bande die Hauptlinien der Füllung der senkrechten,

bei einem wagrechten Bande der wagrechten Bewegung des Standes sich anzu-

bequemen haben. Vgl. Abb. 5.

Neues Staunen ergreift die Schüler, wenn ich durch Ansetzen lebendig ge-

schwungener Stile (etwa mit grünem Farbstift) die steifen, toten Blattachsen zu