19

förmlichem Leben erwecke. Ein organisches Ornament, ganz besonders

das eines Kreises, soll nicht in toter Geometrie aufgebaut sein,

sondern Leben atmen. Diese Forderung gilt nicht nur von den Hauptlinien,

sondern namentlich auch von den organischen Einzelteilen selbst. Nicht einmal

die rein geometrischen Ornamente auf antiken Gefässen haben die leblose Steifheit

der organischen Ornamente, der wir in so vielen Zeichenwerken aus letzter Zeit

begegnen. Unsere Kollegen Kolb und Gmehlich haben das schon vor Jahren

erkannt; ihr Werk „Von der Pflanze zum Ornament“ wird man darum noch heute

mit Befriedigung aufschlagen und mit Vorteil verwenden, während ähnliche Werke

längst überholt sind.

Bei all diesen Versuchen war die Spitze der Blätter nach aussen ge-

richtet. Sie kann auch einwärts gerichtet werden, wobei man das Blatt aus der

Kreislinie herauswachsen lassen darf. Auch hiezu werden einige Versuche gemacht.

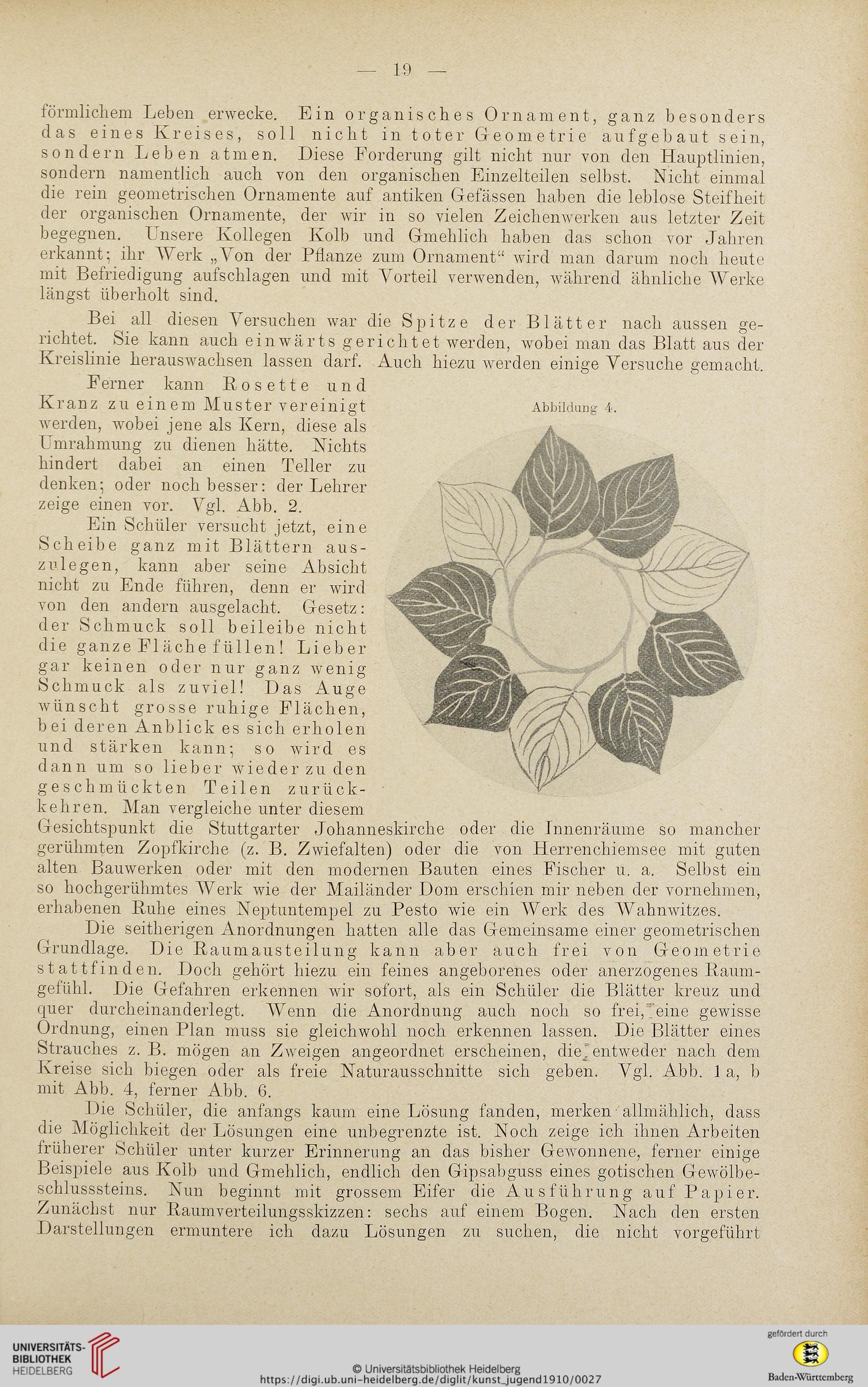

F erner kann Rosette und

Kranz zu einem Muster vereinigt

werden, wobei jene als Kern, diese als

Umrahmung zu dienen hätte. Nichts

hindert dabei an einen Teller zu

denken; oder noch besser: der Lehrer

zeige einen vor. Vgl. Abb. 2.

Ein Schüler versucht jetzt, eine

Scheibe ganz mit Blättern aus¬

zulegen, kann aber seine Absicht

nicht zu Ende führen, denn er wird

von den andern ausgelacht. Gesetz:

der Schmuck soll beileibe nicht

die ganze Fl äche füllen ! Lieber

gar keinen oder nur ganz wenig

Schmuck als zuviel! Das Auge

wünscht grosse ruhige Flächen,

bei deren Anblick es sich erholen

und stärken kann; so wird es

dann um so lieber wieder zu den

geschmückten Teilen zurück¬

kehren. Man vergleiche unter diesem

Gesichtspunkt die Stuttgarter Johanneskirche oder die Innenräume so mancher

gerühmten Zopfkirche (z. B. Zwiefalten) oder die von Herrenchiemsee mit guten

alten Bauwerken oder mit den modernen Bauten eines Fischer u. a. Selbst ein

so hochgerühmtes Werk wie der Mailänder Dom erschien mir neben der vornehmen,

erhabenen Ruhe eines Neptuntempel zu Pesto wie ein Werk des Wahnwitzes.

Die seitherigen Anordnungen hatten alle das Gemeinsame einer geometrischen

Grundlage. Die Raumausteilung kann aber auch frei von Geometrie

statt find en. Doch gehört hiezu ein feines angeborenes oder an erzogenes Raum-

gefühl. Die Gefahren erkennen wir sofort, als ein Schüler die Blätter kreuz und

quer durcheinanderlegt. Wenn die Anordnung auch noch so frei,' eine gewisse

Ordnung, einen Plan muss sie gleichwohl noch erkennen lassen. Die Blätter eines

Strauches z. B. mögen an Zweigen angeordnet erscheinen, die"entweder nach dem

Kreise sich biegen oder als freie Naturausschnitte sich geben. Vgl. Abb. 1 a, b

mit Abb. 4, ferner Abb. 6.

Die Schüler, die anfangs kaum eine Lösung fanden, merken allmählich, dass

die Möglichkeit der Lösungen eine unbegrenzte ist. Noch zeige ich ihnen Arbeiten

früherer Schüler unter kurzer Erinnerung an das bisher Gewonnene, ferner einige

Beispiele aus Kolb und Gmehlich, endlich den Gipsabguss eines gotischen Gewölbe-

schlusssteins. Nun beginnt mit grossem Eifer die Ausführung auf Papier.

Zunächst nur Raumverteilungsskizzen: sechs auf einem Bogen. Nach den ersten

Darstellungen ermuntere ich dazu Lösungen zu suchen, die nicht vorgeführt

Abbildung 4.

förmlichem Leben erwecke. Ein organisches Ornament, ganz besonders

das eines Kreises, soll nicht in toter Geometrie aufgebaut sein,

sondern Leben atmen. Diese Forderung gilt nicht nur von den Hauptlinien,

sondern namentlich auch von den organischen Einzelteilen selbst. Nicht einmal

die rein geometrischen Ornamente auf antiken Gefässen haben die leblose Steifheit

der organischen Ornamente, der wir in so vielen Zeichenwerken aus letzter Zeit

begegnen. Unsere Kollegen Kolb und Gmehlich haben das schon vor Jahren

erkannt; ihr Werk „Von der Pflanze zum Ornament“ wird man darum noch heute

mit Befriedigung aufschlagen und mit Vorteil verwenden, während ähnliche Werke

längst überholt sind.

Bei all diesen Versuchen war die Spitze der Blätter nach aussen ge-

richtet. Sie kann auch einwärts gerichtet werden, wobei man das Blatt aus der

Kreislinie herauswachsen lassen darf. Auch hiezu werden einige Versuche gemacht.

F erner kann Rosette und

Kranz zu einem Muster vereinigt

werden, wobei jene als Kern, diese als

Umrahmung zu dienen hätte. Nichts

hindert dabei an einen Teller zu

denken; oder noch besser: der Lehrer

zeige einen vor. Vgl. Abb. 2.

Ein Schüler versucht jetzt, eine

Scheibe ganz mit Blättern aus¬

zulegen, kann aber seine Absicht

nicht zu Ende führen, denn er wird

von den andern ausgelacht. Gesetz:

der Schmuck soll beileibe nicht

die ganze Fl äche füllen ! Lieber

gar keinen oder nur ganz wenig

Schmuck als zuviel! Das Auge

wünscht grosse ruhige Flächen,

bei deren Anblick es sich erholen

und stärken kann; so wird es

dann um so lieber wieder zu den

geschmückten Teilen zurück¬

kehren. Man vergleiche unter diesem

Gesichtspunkt die Stuttgarter Johanneskirche oder die Innenräume so mancher

gerühmten Zopfkirche (z. B. Zwiefalten) oder die von Herrenchiemsee mit guten

alten Bauwerken oder mit den modernen Bauten eines Fischer u. a. Selbst ein

so hochgerühmtes Werk wie der Mailänder Dom erschien mir neben der vornehmen,

erhabenen Ruhe eines Neptuntempel zu Pesto wie ein Werk des Wahnwitzes.

Die seitherigen Anordnungen hatten alle das Gemeinsame einer geometrischen

Grundlage. Die Raumausteilung kann aber auch frei von Geometrie

statt find en. Doch gehört hiezu ein feines angeborenes oder an erzogenes Raum-

gefühl. Die Gefahren erkennen wir sofort, als ein Schüler die Blätter kreuz und

quer durcheinanderlegt. Wenn die Anordnung auch noch so frei,' eine gewisse

Ordnung, einen Plan muss sie gleichwohl noch erkennen lassen. Die Blätter eines

Strauches z. B. mögen an Zweigen angeordnet erscheinen, die"entweder nach dem

Kreise sich biegen oder als freie Naturausschnitte sich geben. Vgl. Abb. 1 a, b

mit Abb. 4, ferner Abb. 6.

Die Schüler, die anfangs kaum eine Lösung fanden, merken allmählich, dass

die Möglichkeit der Lösungen eine unbegrenzte ist. Noch zeige ich ihnen Arbeiten

früherer Schüler unter kurzer Erinnerung an das bisher Gewonnene, ferner einige

Beispiele aus Kolb und Gmehlich, endlich den Gipsabguss eines gotischen Gewölbe-

schlusssteins. Nun beginnt mit grossem Eifer die Ausführung auf Papier.

Zunächst nur Raumverteilungsskizzen: sechs auf einem Bogen. Nach den ersten

Darstellungen ermuntere ich dazu Lösungen zu suchen, die nicht vorgeführt

Abbildung 4.