175

Gesetzmässigen der Kunst abgelenkt. Der

Kunsthistoriker weiss immer nur, zu welchem

Stil oder zu welcher Epoche er ein Werk

rechnen soll; warum es aber gut oder schlecht

wirkt, weiss er nicht. Man braucht nur die

unglaublichen Urteile eines der grössten

Kunsthistoriker (J. Burckhardt) über Tinto-

retto nachzulesen, um vor kunsthistorischen

Urteilen den nötigen Respekt zu bekommen.

Wenn auch heute einzelne Ausnahmen unter

den Kunsthistorikern sich finden, die eben

nicht nur historisch, sondern auch in eigener

Praxis künstlerisch zu arbeiten sich be-

mühen (Wölfflin), so bleibt darum doch

die Regel bestehen, dass die historische

Beschäftigung mit den Kunstwerken das

Gegenteil dessen zutage fördert, was für

eine gedeihliche Entwicklung künst-

lerischen Verständnisses zu wünschen ist.“

Der Brief des Professors Theodor

Fischer lautet:

„Was soll ich sagen? Kürzer als in

einem Buch kann man das Thema gar

nicht abhandeln. Ich bemühe mich, das

Problem einfach zu fassen; aber es geht

nicht. Alles spielt herein, Kunst und

Leben; die Ueberspanntheit unserer

Bücherkultur; der Humanismus, der

eigentlich keiner mehr ist; die Unnatur

der gewaltsamen Kunsterziehung, und

zwar diese zuvörderst.

Machen Sie um Gottes willen kein

neues „Fach“ aus dem Wissen um die

Kunst. Statt den jungen Leuten den

Vertikalismus, das Geradeaussehen wieder

zu gönnen, neues Bücken über Bücher!

Nein, das wäre ein konsequenter

Schritt weiter auf dem Weg von der

Kunst weg.

Mehr aufrechte Haltung auch beim

Zeichnen! Denn die Natur sehen ist

die Hauptsache; und je weniger die

Kunst inmitten der Natur von dieser

unterschieden wird, desto besser ist dieser

Kunstunterricht. Man lehre, wie schlechte

Kunst sich gegen die Natur spreizt, wie

die gute eins ist mit ihr. Also muss

man wohl damit anfangen, das sehen

zu lernen, was um uns ist. Kaum

eine Stadt ist so arm, dass nicht

einiges Lehrmaterial an der Strasse

stünde. Viele sind überreich — auch

an den sich spreizenden Gegenbeispielen.

Um Kunst verstehen zu können, muss man

ihr Entstehen kennen; aber nicht etwa Uhde

oder Hildebrand besuchen wollen, sondern

zum Töpfer, zum Weber, zum Steinmetzen,

Schlosser oder Schreiner gehen. Wie die

Kunst aus dem Handwerk herausgewachsen

ist, wachse auch das Verständnis am Handwerk.

Lehren Sie nur am Gegenstand selbst!

Erst wenn das Auge gut und stark geworden

ist, mag die Abbildung aushelfen. Denn die

dickste Wurzel des Kunstverständnisses ist

das Gefühl für die Abhängigkeit des Werks

von den örtlichen und stofflichen Voraus-

setzungen. Das wird heute von unseren

Neuesten bestritten: die abstrakte Form sei

das eigentlich Künstlerische. Morgen hoffent-

lich merkt man den Trugschluss.

Kunstgeschichte in der knappen Form,

wie sie das Uebermass des Stoffes nötig

macht, könnte an Gymnasien dem Geschichts-

unterricht angegliedert werden. Diese hat

aber mit dem Kunstverständnis wohl wenig

zu tun, mit dem innerlichen Erleben, wie es

nur die Betrachtung von Orginalwerken

zulässt. Weiter würde ich aber trotzdem

nicht gehen.

Ich meine, wir sind ziemlich auf dem-

selben Weg.“

Mögen diese Zeilen die künstlerische

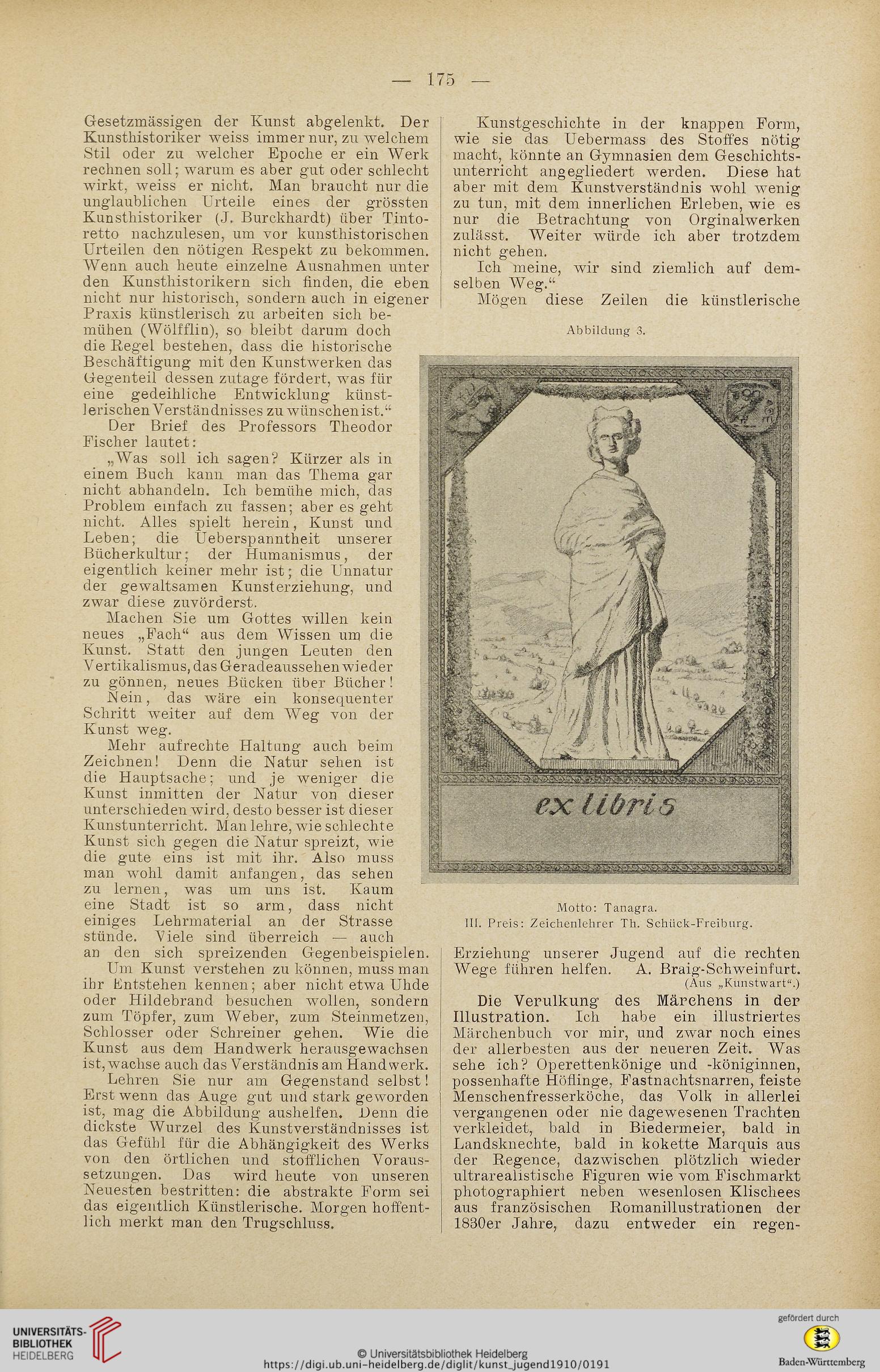

Abbildung 3.

Erziehung unserer Jugend auf die rechten

Wege führen helfen. A. Braig-Schweinfurt.

(Aus „Kunstwart“.)

Die Verulkung des Märchens in der

Illustration. Ich habe ein illustriertes

Märchenbuch vor mir, und zwar noch eines

der allerbesten aus der neueren Zeit. Was

sehe ich? Operettenkönige und -königinnen,

possenhafte Höflinge, Fastnachtsnarren, feiste

Menschenfresserköche, das Volk in allerlei

vergangenen oder nie dagewesenen Trachten

verkleidet, bald in Biedermeier, bald in

Landsknechte, bald in kokette Marquis aus

der Regence, dazwischen plötzlich wieder

ultrarealistische Figuren wie vom Fischmarkt

photographiert neben wesenlosen Klischees

aus französischen Romanillustrationen der

1830er Jahre, dazu entweder ein regen-

Motto: Tanagra.

III. Preis: Zeichenlehrer Th. Schlick-Freiburg.

Gesetzmässigen der Kunst abgelenkt. Der

Kunsthistoriker weiss immer nur, zu welchem

Stil oder zu welcher Epoche er ein Werk

rechnen soll; warum es aber gut oder schlecht

wirkt, weiss er nicht. Man braucht nur die

unglaublichen Urteile eines der grössten

Kunsthistoriker (J. Burckhardt) über Tinto-

retto nachzulesen, um vor kunsthistorischen

Urteilen den nötigen Respekt zu bekommen.

Wenn auch heute einzelne Ausnahmen unter

den Kunsthistorikern sich finden, die eben

nicht nur historisch, sondern auch in eigener

Praxis künstlerisch zu arbeiten sich be-

mühen (Wölfflin), so bleibt darum doch

die Regel bestehen, dass die historische

Beschäftigung mit den Kunstwerken das

Gegenteil dessen zutage fördert, was für

eine gedeihliche Entwicklung künst-

lerischen Verständnisses zu wünschen ist.“

Der Brief des Professors Theodor

Fischer lautet:

„Was soll ich sagen? Kürzer als in

einem Buch kann man das Thema gar

nicht abhandeln. Ich bemühe mich, das

Problem einfach zu fassen; aber es geht

nicht. Alles spielt herein, Kunst und

Leben; die Ueberspanntheit unserer

Bücherkultur; der Humanismus, der

eigentlich keiner mehr ist; die Unnatur

der gewaltsamen Kunsterziehung, und

zwar diese zuvörderst.

Machen Sie um Gottes willen kein

neues „Fach“ aus dem Wissen um die

Kunst. Statt den jungen Leuten den

Vertikalismus, das Geradeaussehen wieder

zu gönnen, neues Bücken über Bücher!

Nein, das wäre ein konsequenter

Schritt weiter auf dem Weg von der

Kunst weg.

Mehr aufrechte Haltung auch beim

Zeichnen! Denn die Natur sehen ist

die Hauptsache; und je weniger die

Kunst inmitten der Natur von dieser

unterschieden wird, desto besser ist dieser

Kunstunterricht. Man lehre, wie schlechte

Kunst sich gegen die Natur spreizt, wie

die gute eins ist mit ihr. Also muss

man wohl damit anfangen, das sehen

zu lernen, was um uns ist. Kaum

eine Stadt ist so arm, dass nicht

einiges Lehrmaterial an der Strasse

stünde. Viele sind überreich — auch

an den sich spreizenden Gegenbeispielen.

Um Kunst verstehen zu können, muss man

ihr Entstehen kennen; aber nicht etwa Uhde

oder Hildebrand besuchen wollen, sondern

zum Töpfer, zum Weber, zum Steinmetzen,

Schlosser oder Schreiner gehen. Wie die

Kunst aus dem Handwerk herausgewachsen

ist, wachse auch das Verständnis am Handwerk.

Lehren Sie nur am Gegenstand selbst!

Erst wenn das Auge gut und stark geworden

ist, mag die Abbildung aushelfen. Denn die

dickste Wurzel des Kunstverständnisses ist

das Gefühl für die Abhängigkeit des Werks

von den örtlichen und stofflichen Voraus-

setzungen. Das wird heute von unseren

Neuesten bestritten: die abstrakte Form sei

das eigentlich Künstlerische. Morgen hoffent-

lich merkt man den Trugschluss.

Kunstgeschichte in der knappen Form,

wie sie das Uebermass des Stoffes nötig

macht, könnte an Gymnasien dem Geschichts-

unterricht angegliedert werden. Diese hat

aber mit dem Kunstverständnis wohl wenig

zu tun, mit dem innerlichen Erleben, wie es

nur die Betrachtung von Orginalwerken

zulässt. Weiter würde ich aber trotzdem

nicht gehen.

Ich meine, wir sind ziemlich auf dem-

selben Weg.“

Mögen diese Zeilen die künstlerische

Abbildung 3.

Erziehung unserer Jugend auf die rechten

Wege führen helfen. A. Braig-Schweinfurt.

(Aus „Kunstwart“.)

Die Verulkung des Märchens in der

Illustration. Ich habe ein illustriertes

Märchenbuch vor mir, und zwar noch eines

der allerbesten aus der neueren Zeit. Was

sehe ich? Operettenkönige und -königinnen,

possenhafte Höflinge, Fastnachtsnarren, feiste

Menschenfresserköche, das Volk in allerlei

vergangenen oder nie dagewesenen Trachten

verkleidet, bald in Biedermeier, bald in

Landsknechte, bald in kokette Marquis aus

der Regence, dazwischen plötzlich wieder

ultrarealistische Figuren wie vom Fischmarkt

photographiert neben wesenlosen Klischees

aus französischen Romanillustrationen der

1830er Jahre, dazu entweder ein regen-

Motto: Tanagra.

III. Preis: Zeichenlehrer Th. Schlick-Freiburg.