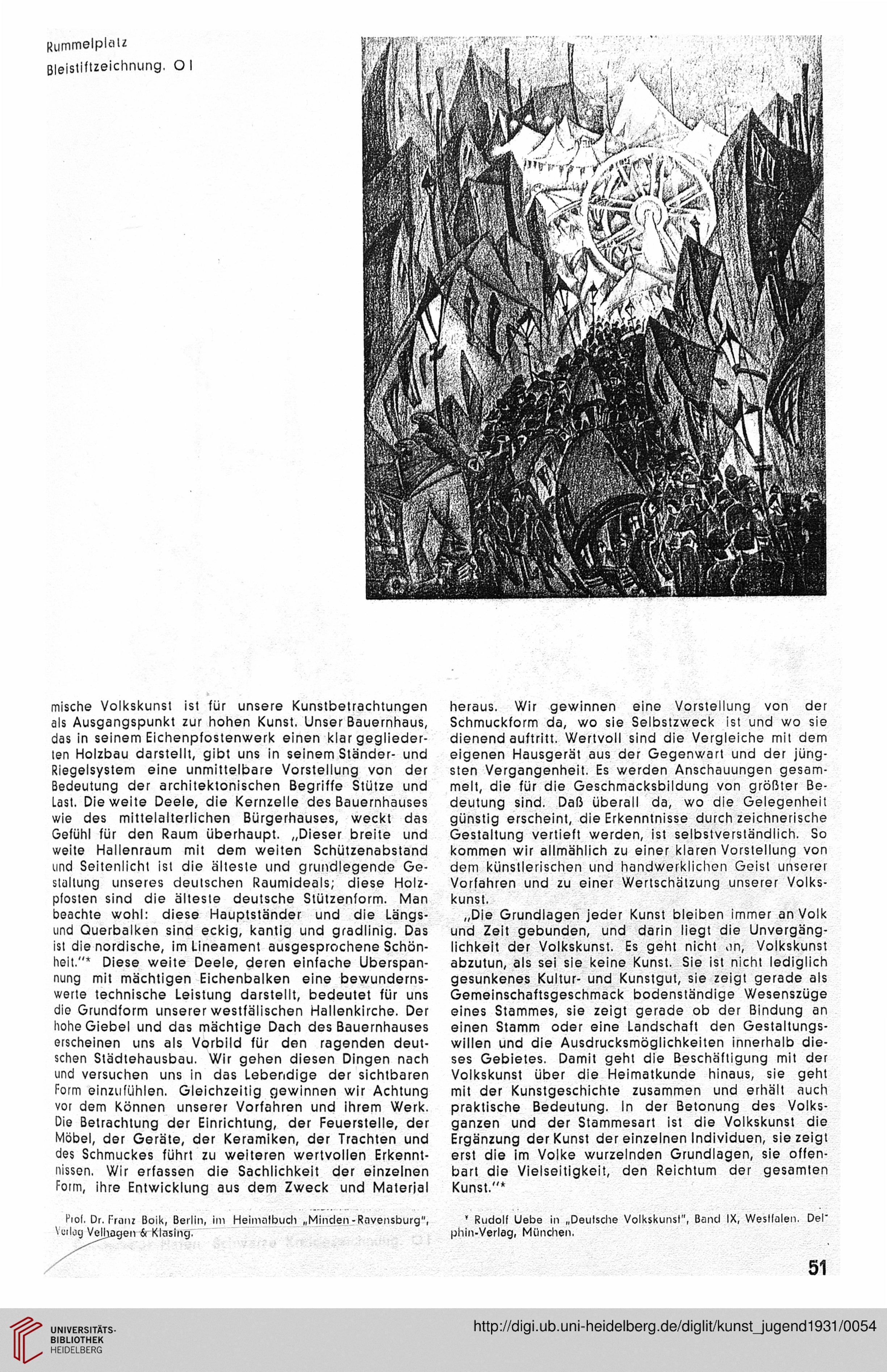

Rummelplatz

Bleistiftzeichnung. O I

mische Volkskunst ist für unsere Kunstbetrachtungen

als Ausgangspunkt zur hohen Kunst. Unser Bauernhaus,

das in seinem Eichenpfostenwerk einen klar geglieder-

ten Holzbau darstellt, gibt uns in seinem Ständer- und

Riegelsystem eine unmittelbare Vorstellung von der

Bedeutung der architektonischen Begriffe Stütze und

Last. Die weite Deele, die Kernzelle des Bauernhauses

wie des mittelalterlichen Bürgerhauses, weckt das

Gefühl für den Raum überhaupt. „Dieser breite und

weite Hallenraum mit dem weiten Schützenabstand

und Seitenlicht ist die älteste und grundlegende Ge-

staltung unseres deutschen Raumideals,■ diese Holz-

pfosten sind die älteste deutsche Stützenform. Man

beachte wohl: diese Hauptständer und die Längs-

und Querbalken sind eckig, kantig und gradlinig. Das

ist die nordische, im Lineament ausgesprochene Schön-

heit."* Diese weite Deele, deren einfache Überspan-

nung mit mächtigen Eichenbalken eine bewunderns-

werte technische Leistung darstellt, bedeutet für uns

die Grundform unserer westfälischen Hallenkirche. Der

hohe Giebel und das mächtige Dach des Bauernhauses

erscheinen uns als Vorbild für den ragenden deut-

schen Städtehausbau. Wir gehen diesen Dingen nach

und versuchen uns in das Lebendige der sichtbaren

Form einzufühlen. Gleichzeitig gewinnen wir Achtung

vor dem Können unserer Vorfahren und ihrem Werk.

Die Betrachtung der Einrichtung, der Feuerstelle, der

Möbel, der Geräte, der Keramiken, der Trachten und

des Schmuckes führt zu weiteren wertvollen Erkennt-

nissen. Wir erfassen die Sachlichkeit der einzelnen

Form, ihre Entwicklung aus dem Zweck und Material

Piof. Dr. Franz Boik, Beilin, im Heimalbuch „Minden-Ravensburg",

Verlag Veltjagen & Klasing.

heraus. Wir gewinnen eine Vorstellung von der

Schmuckform da, wo sie Selbstzweck ist und wo sie

dienend auftritt. Wertvoll sind die Vergleiche mit dem

eigenen Hausgerät aus der Gegenwart und der jüng-

sten Vergangenheit. Es werden Anschauungen gesam-

melt, die für die Geschmacksbildung von größter Be-

deutung sind. Daß überall da, wo die Gelegenheit

günstig erscheint, die Erkenntnisse durch zeichnerische

Gestaltung vertieft werden, ist selbstverständlich. So

kommen wir allmählich zu einer klaren Vorstellung von

dem künstlerischen und handwerklichen Geist unserer

Vorfahren und zu einer Wertschätzung unserer Volks-

kunst.

„Die Grundlagen jeder Kunst bleiben immer an Volk

und Zeit gebunden, und darin liegt die Unvergäng-

lichkeit der Volkskunst. Es geht nicht an, Volkskunst

abzutun, als sei sie keine Kunst. Sie ist nicht lediglich

gesunkenes Kultur- und Kunstgut, sie zeigt gerade als

Gemeinschaftsgeschmack bodenständige Wesenszüge

eines Stammes, sie zeigt gerade ob der Bindung an

einen Stamm oder eine Landschaft den Gestaltungs-

willen und die Ausdrucksmöglichkeiten innerhalb die-

ses Gebietes. Damit geht die Beschäftigung mit der

Volkskunst über die Heimatkunde hinaus, sie geht

mit der Kunstgeschichte zusammen und erhält auch

praktische Bedeutung. In der Betonung des Volks-

ganzen und der Stammesart ist die Volkskunst die

Ergänzung der Kunst der einzelnen Individuen, sie zeigt

erst die im Volke wurzelnden Grundlagen, sie offen-

bart die Vielseitigkeit, den Reichtum der gesamten

Kunst."*

' Rudolf Uebe in „Deutsche Volkskunst", Band IX, Westfalen. Del'

phin-Verlag, München.

51

Bleistiftzeichnung. O I

mische Volkskunst ist für unsere Kunstbetrachtungen

als Ausgangspunkt zur hohen Kunst. Unser Bauernhaus,

das in seinem Eichenpfostenwerk einen klar geglieder-

ten Holzbau darstellt, gibt uns in seinem Ständer- und

Riegelsystem eine unmittelbare Vorstellung von der

Bedeutung der architektonischen Begriffe Stütze und

Last. Die weite Deele, die Kernzelle des Bauernhauses

wie des mittelalterlichen Bürgerhauses, weckt das

Gefühl für den Raum überhaupt. „Dieser breite und

weite Hallenraum mit dem weiten Schützenabstand

und Seitenlicht ist die älteste und grundlegende Ge-

staltung unseres deutschen Raumideals,■ diese Holz-

pfosten sind die älteste deutsche Stützenform. Man

beachte wohl: diese Hauptständer und die Längs-

und Querbalken sind eckig, kantig und gradlinig. Das

ist die nordische, im Lineament ausgesprochene Schön-

heit."* Diese weite Deele, deren einfache Überspan-

nung mit mächtigen Eichenbalken eine bewunderns-

werte technische Leistung darstellt, bedeutet für uns

die Grundform unserer westfälischen Hallenkirche. Der

hohe Giebel und das mächtige Dach des Bauernhauses

erscheinen uns als Vorbild für den ragenden deut-

schen Städtehausbau. Wir gehen diesen Dingen nach

und versuchen uns in das Lebendige der sichtbaren

Form einzufühlen. Gleichzeitig gewinnen wir Achtung

vor dem Können unserer Vorfahren und ihrem Werk.

Die Betrachtung der Einrichtung, der Feuerstelle, der

Möbel, der Geräte, der Keramiken, der Trachten und

des Schmuckes führt zu weiteren wertvollen Erkennt-

nissen. Wir erfassen die Sachlichkeit der einzelnen

Form, ihre Entwicklung aus dem Zweck und Material

Piof. Dr. Franz Boik, Beilin, im Heimalbuch „Minden-Ravensburg",

Verlag Veltjagen & Klasing.

heraus. Wir gewinnen eine Vorstellung von der

Schmuckform da, wo sie Selbstzweck ist und wo sie

dienend auftritt. Wertvoll sind die Vergleiche mit dem

eigenen Hausgerät aus der Gegenwart und der jüng-

sten Vergangenheit. Es werden Anschauungen gesam-

melt, die für die Geschmacksbildung von größter Be-

deutung sind. Daß überall da, wo die Gelegenheit

günstig erscheint, die Erkenntnisse durch zeichnerische

Gestaltung vertieft werden, ist selbstverständlich. So

kommen wir allmählich zu einer klaren Vorstellung von

dem künstlerischen und handwerklichen Geist unserer

Vorfahren und zu einer Wertschätzung unserer Volks-

kunst.

„Die Grundlagen jeder Kunst bleiben immer an Volk

und Zeit gebunden, und darin liegt die Unvergäng-

lichkeit der Volkskunst. Es geht nicht an, Volkskunst

abzutun, als sei sie keine Kunst. Sie ist nicht lediglich

gesunkenes Kultur- und Kunstgut, sie zeigt gerade als

Gemeinschaftsgeschmack bodenständige Wesenszüge

eines Stammes, sie zeigt gerade ob der Bindung an

einen Stamm oder eine Landschaft den Gestaltungs-

willen und die Ausdrucksmöglichkeiten innerhalb die-

ses Gebietes. Damit geht die Beschäftigung mit der

Volkskunst über die Heimatkunde hinaus, sie geht

mit der Kunstgeschichte zusammen und erhält auch

praktische Bedeutung. In der Betonung des Volks-

ganzen und der Stammesart ist die Volkskunst die

Ergänzung der Kunst der einzelnen Individuen, sie zeigt

erst die im Volke wurzelnden Grundlagen, sie offen-

bart die Vielseitigkeit, den Reichtum der gesamten

Kunst."*

' Rudolf Uebe in „Deutsche Volkskunst", Band IX, Westfalen. Del'

phin-Verlag, München.

51