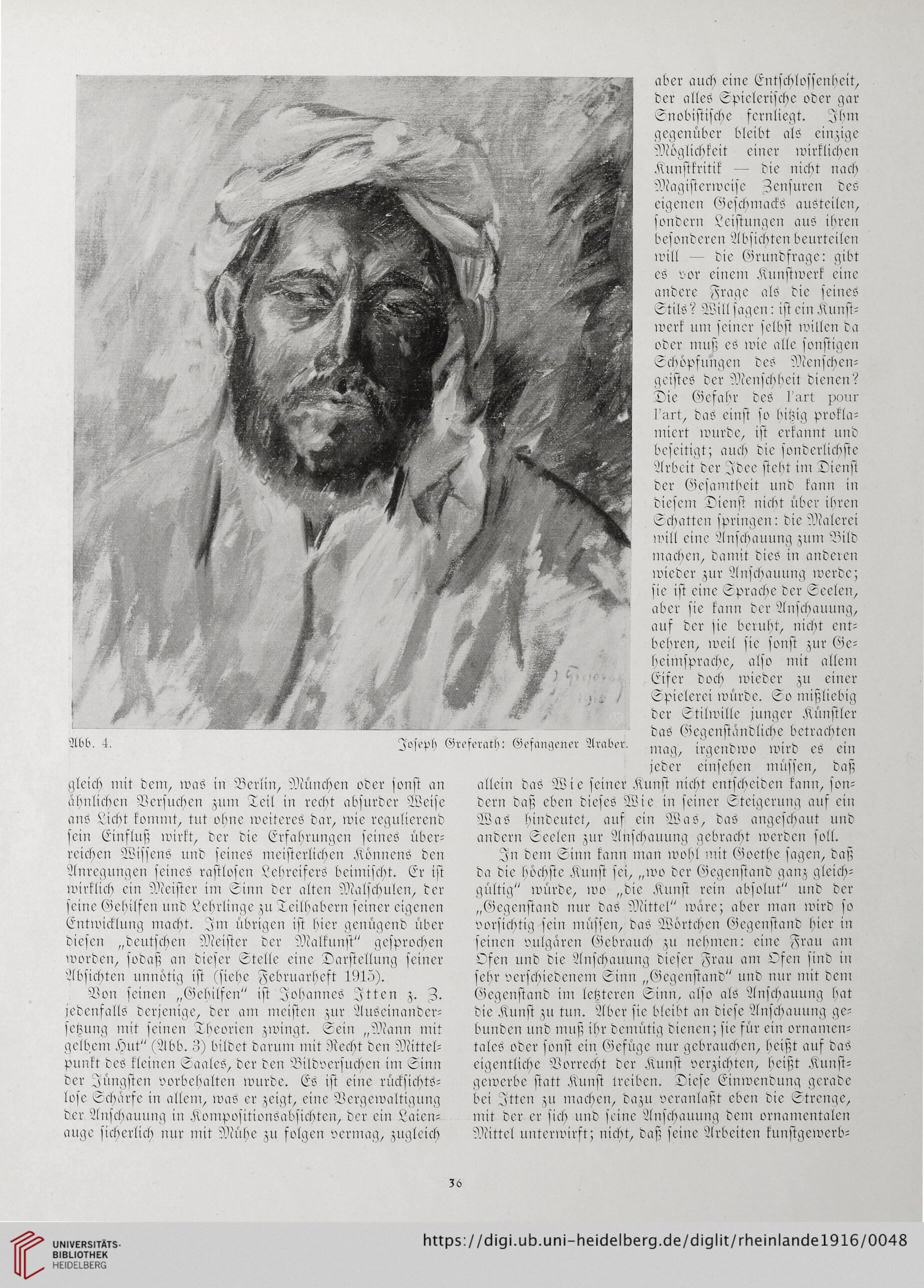

Abb. 4. Greferath: Gefangener Araber.

aber auch eine Entschlossenheit,

der alles Spielerische oder gar

Snobistische fcrnliegt. Ihm

gegenüber bleibt als einzige

Möglichkeit einer wirklichen

Kunstkritik — die nicht nach

Magisterweise Zensuren des

eigenen Geschmacks austeilen,

sondern Leistungen aus ihren

besonderen Absichten beurteilen

will — die Grundfrage: gibt

es vor einem Kunstwerk eine

andere Frage als die seines

Stils? Will sagen: ist ein Kunst-

werk um seiner selbst nullen da

oder muß es wie alle sonstigen

Schöpfungen des Menschen-

geistes der Menschheit dienen?

Die Gefabr des l'urt pour

l'urt, das einst so bitzig prokla-

miert wurde, ist erkannt und

beseitigt; auch die sonderlichste

Arbeit der Idee steht im Dienst

der Gesamtbeit und kann in

diesem Dienst nicht über ihren

Schatten springen: die Malerei

null eine Anschauung zum Bild

machen, damit dies in anderen

wieder zur Anschauung werde;

sie ist eine Sprache der Seelen,

aber sie kann der Anschauung,

auf der sie beruht, nicht ent-

behren, weil sie sonst zur Ge-

heimsprache, also mit allem

Eifer doch wieder zu einer

Spielerei würde. So mißliebig

der Stilwille junger Künstler

das Gegenständliche betrachten

mag, irgendwo wird es ein

jeder einsehen müssen, daß

gleich mit dem, was in Berlin, München oder sonst an

ähnlichen Versuchen zum Teil in recht absurder Weise

ans Licht kommt, tut ohne weiteres dar, wie regulierend

sein Einfluß wirkt, der die Erfahrungen seines über-

reichen Wissens und seines meisterlichen Könnens den

Anregungen seines rastlosen Lehreifers beimischt. Er ist

wirklich ein Meister im Sinn der alten Malschulen, der

seine Gehilfen und Lehrlinge zu Teilhabern seiner eigenen

Entwicklung macht. Im übrigen ist hier genügend über

diesen „deutschen Meister der Malkunst" gesprochen

worden, sodaß an dieser Stelle eine Darstellung seiner

Absichten unnötig ist (siehe Februarheft 1915).

Von seinen „Gebilfen" ist Johannes Jtten z. Z.

jedenfalls derjenige, der am meisten zur Auseinander-

setzung mit seinen Theorien zwingt. Sein „Mann mit

gelbem Hut" (Abb. 3) bildet darum mit Recht den Mittel-

punkt des kleinen Saales, der den Bildversuchen im Sinn

der Jüngsten vorbebalten wurde. Es ist eine rücksichts-

lose Scharfe in allem, was er zeigt, eine Vergewaltigung

der Anschauung in Koncpositionsnbsichtcn, der ein Laien-

auge sicherlich nur niit Mühe zu folgen vermag, zugleich

allein das Wie seiner Kunst nicht entscheiden kann, son-

dern daß eben dieses Wie in seiner Steigerung auf ein

Was hindeutet, auf ein Was, das angeschaut und

andern Seelen zur Anschauung gebracht werden soll.

In dem Sinn kann man wohl mit Goethe sagen, daß

da die höchste Kunst sei, „wo der Gegenstand ganz gleich-

gültig" würde, wo „die Kunst rein absolut" und der

„Gegenstand nur das Mittel" wäre; aber man wird so

vorsichtig sein müssen, das Wörtchen Gegenstand hier in

seinen vulgären Gebrauch zu nehmen: eine Frau am

Ofen und die Anschauung dieser Frau am Ofen sind in

sehr verschiedenem Sinn „Gegenstand" und nur mit den:

Gegenstand im letzteren Sinn, also als Anschauung hat

die Kunst zu tun. Aber sie bleibt an diese Anschauung ge-

bunden und muß ihr demütig dienen; sie für ein ornamen-

tales oder sonst ein Gefüge nur gebrauchen, heißt auf das

eigentliche Vorrecht der Kunst verzichten, heißt Kunst-

gewerbe statt Kunst treiben. Diese Einwendung gerade

bei Jtten zu machen, dazu veranlaßt eben die Strenge,

mit der er sich und seine Anschauung dem ornamentalen

Mittel unterwirft; nicht, daß seine Arbeiten kunstgewerb-

Zö

aber auch eine Entschlossenheit,

der alles Spielerische oder gar

Snobistische fcrnliegt. Ihm

gegenüber bleibt als einzige

Möglichkeit einer wirklichen

Kunstkritik — die nicht nach

Magisterweise Zensuren des

eigenen Geschmacks austeilen,

sondern Leistungen aus ihren

besonderen Absichten beurteilen

will — die Grundfrage: gibt

es vor einem Kunstwerk eine

andere Frage als die seines

Stils? Will sagen: ist ein Kunst-

werk um seiner selbst nullen da

oder muß es wie alle sonstigen

Schöpfungen des Menschen-

geistes der Menschheit dienen?

Die Gefabr des l'urt pour

l'urt, das einst so bitzig prokla-

miert wurde, ist erkannt und

beseitigt; auch die sonderlichste

Arbeit der Idee steht im Dienst

der Gesamtbeit und kann in

diesem Dienst nicht über ihren

Schatten springen: die Malerei

null eine Anschauung zum Bild

machen, damit dies in anderen

wieder zur Anschauung werde;

sie ist eine Sprache der Seelen,

aber sie kann der Anschauung,

auf der sie beruht, nicht ent-

behren, weil sie sonst zur Ge-

heimsprache, also mit allem

Eifer doch wieder zu einer

Spielerei würde. So mißliebig

der Stilwille junger Künstler

das Gegenständliche betrachten

mag, irgendwo wird es ein

jeder einsehen müssen, daß

gleich mit dem, was in Berlin, München oder sonst an

ähnlichen Versuchen zum Teil in recht absurder Weise

ans Licht kommt, tut ohne weiteres dar, wie regulierend

sein Einfluß wirkt, der die Erfahrungen seines über-

reichen Wissens und seines meisterlichen Könnens den

Anregungen seines rastlosen Lehreifers beimischt. Er ist

wirklich ein Meister im Sinn der alten Malschulen, der

seine Gehilfen und Lehrlinge zu Teilhabern seiner eigenen

Entwicklung macht. Im übrigen ist hier genügend über

diesen „deutschen Meister der Malkunst" gesprochen

worden, sodaß an dieser Stelle eine Darstellung seiner

Absichten unnötig ist (siehe Februarheft 1915).

Von seinen „Gebilfen" ist Johannes Jtten z. Z.

jedenfalls derjenige, der am meisten zur Auseinander-

setzung mit seinen Theorien zwingt. Sein „Mann mit

gelbem Hut" (Abb. 3) bildet darum mit Recht den Mittel-

punkt des kleinen Saales, der den Bildversuchen im Sinn

der Jüngsten vorbebalten wurde. Es ist eine rücksichts-

lose Scharfe in allem, was er zeigt, eine Vergewaltigung

der Anschauung in Koncpositionsnbsichtcn, der ein Laien-

auge sicherlich nur niit Mühe zu folgen vermag, zugleich

allein das Wie seiner Kunst nicht entscheiden kann, son-

dern daß eben dieses Wie in seiner Steigerung auf ein

Was hindeutet, auf ein Was, das angeschaut und

andern Seelen zur Anschauung gebracht werden soll.

In dem Sinn kann man wohl mit Goethe sagen, daß

da die höchste Kunst sei, „wo der Gegenstand ganz gleich-

gültig" würde, wo „die Kunst rein absolut" und der

„Gegenstand nur das Mittel" wäre; aber man wird so

vorsichtig sein müssen, das Wörtchen Gegenstand hier in

seinen vulgären Gebrauch zu nehmen: eine Frau am

Ofen und die Anschauung dieser Frau am Ofen sind in

sehr verschiedenem Sinn „Gegenstand" und nur mit den:

Gegenstand im letzteren Sinn, also als Anschauung hat

die Kunst zu tun. Aber sie bleibt an diese Anschauung ge-

bunden und muß ihr demütig dienen; sie für ein ornamen-

tales oder sonst ein Gefüge nur gebrauchen, heißt auf das

eigentliche Vorrecht der Kunst verzichten, heißt Kunst-

gewerbe statt Kunst treiben. Diese Einwendung gerade

bei Jtten zu machen, dazu veranlaßt eben die Strenge,

mit der er sich und seine Anschauung dem ornamentalen

Mittel unterwirft; nicht, daß seine Arbeiten kunstgewerb-

Zö