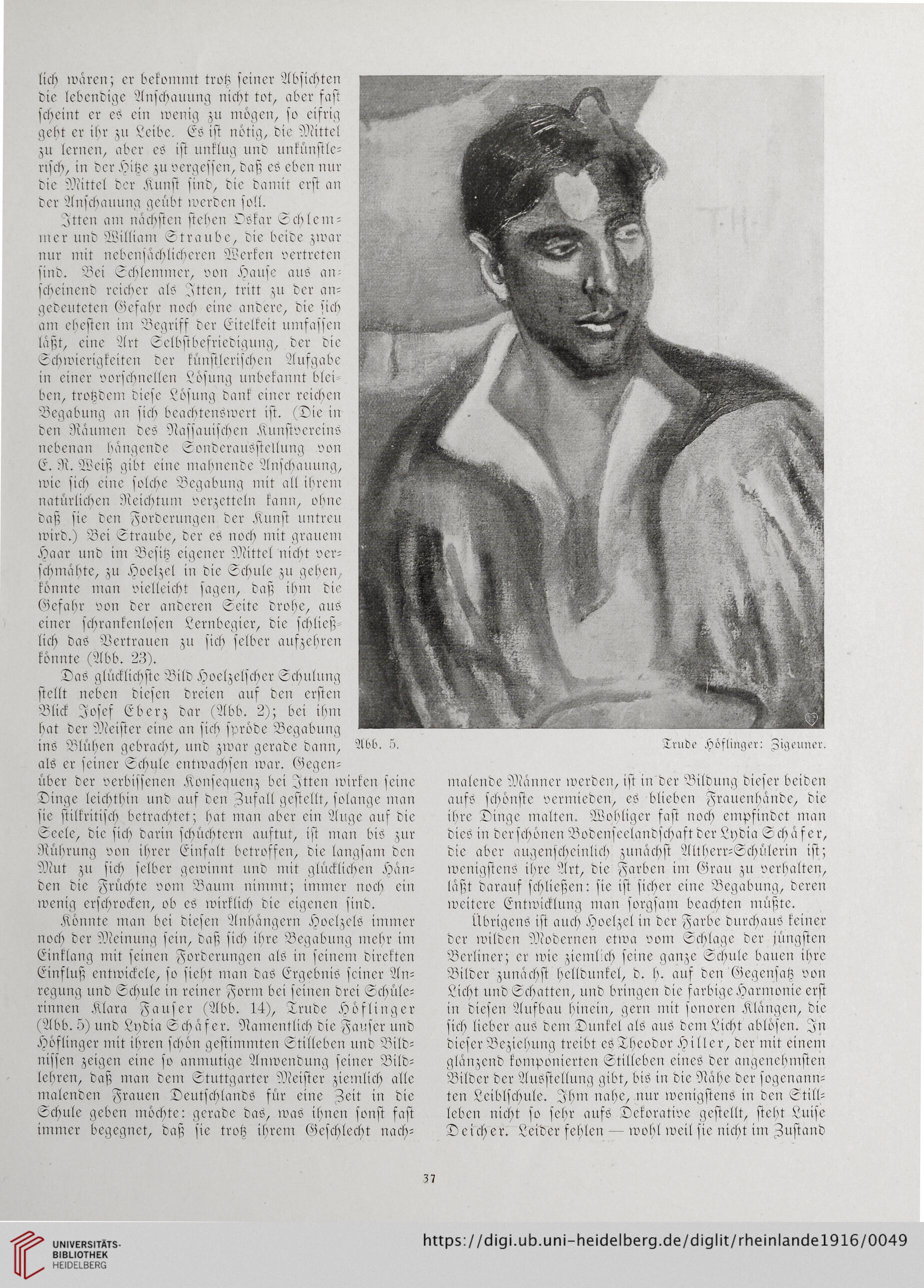

Trude Höflinger: Zigeuner.

malende Männer werden, ist in der Bildung dieser beiden

lieh wären; er bekommt trotz seiner Absichten

die lebendige Anschauung nicht tot, aber fast

scheint er es ein wenig zu mögen, so eifrig

geht er ihr zu Leibe. Es ist nötig, die Mittel

zu lernen, aber es ist unklug und unkünstlc-

nsch, in der Hitze zu vergessen, daß es eben nur

die Mittel der Kunst sind, die damit erst an

der Anschauung geübt werden soll.

Ittcn am nächsten sieben Oskar Schlem-

mer und William Straube, die beide zwar

nur mit nebensächlicheren Werken vertreten

sind. Bei Schlemmer, von Hause aus an-

scheinend reicher als Ittcn, tritt zu der an-

gedeuteten Gefahr nocb eine andere, die sich

am ehesten im Begriff der Eitelkeit umfassen

läßt, eine Art Selbstbefriedigung, der die

Schwierigkeiten der künstlerischen Aufgabe

in einer vorschnellen Lösung unbekannt blei-

ben, trotzdem diese Lösung dank einer reichen

Begabung an sich beachtenswert ist. (Die in

den Räumen des Nassauischen Kunstvereins

nebenan hängende Sonderausstctlung von

E. R. Weiß gibt eine mahnende Anschauung,

wie sich eine solche Begabung mit all ihrem

natürlichen Reichtum verzetteln kann, ohne

daß sie den Forderungen der Kunst untreu

wird.) Bei Straube, der es noch mit grauem

Haar und im Besitz eigener Mittel nicht ver-

schmähte, zu Hoelzel in die Schule zu gehen,

könnte man vielleicht sagen, daß ihm die

Gefahr von der anderen Seite drohe, aus

einer schrankenlosen Lernbegier, die schließ-

lich das Vertrauen zu sich selber aufzehren

könnte (Abb. 23).

Das glücklichste Bild Hoelzelscher Schulung

stellt neben diesen dreien auf den ersten

Blick Josef Eberz dar (Abb. 2); bei ihm

hat der Meister eine an sich spröde Begabung

ins Blühen gebracht, und zwar gerade dann, Abb. 5.

als er seiner Schule entwachsen war. Gegen-

über der verbissenen Konsequenz bei Jtten wirken seine

Dinge leichthin und auf den Zufall gestellt, solange man

sie stilkritisch betrachtet; hat man aber ein Auge auf die

Seele, die sich darin schüchtern auftut, ist man bis zur

Rührung von ihrer Einfalt betroffen, die langsam den

Mut zu sich selber gewinnt und mit glücklichen Hän-

den die Früchte vom Baum nimmt; immer noch ein

wenig erschrocken, ob es wirklich die eigenen sind.

Könnte man bei diesen Anhängern Hoelzels immer

noch der Meinung sein, daß sich ihre Begabung mehr im

Einklang mit seinen Forderungen als in seinem direkten

Einfluß entwickele, so sieht man das Ergebnis seiner An-

regung und Schule in reiner Form bei seinen drei Schüle-

rinnen Klara Fauser (Abb. 14), Trude Höflinger

(Abb. 5) und Lydia Schäfer. Namentlich die Fauser und

Höflinger mit ihren schön gestimmten Stilleben und Bild-

nissen zeigen eine so anmutige Anwendung seiner Bild-

lehren, daß man dem Stuttgarter Meister ziemlich alle

malenden Frauen Deutschlands für eine Zeit in die

Schule geben möchte: gerade das, was ihnen sonst fast

immer begegnet, daß sie trotz ihrem Geschlecht nach-

aufs schönste vermieden, es blieben Frauenhande, die

ihre Dinge malten. Wohliger fast noch empfindet man

dies in der schönen Bodenseelandschaft der Lydia Schäfer,

die aber augenscheinlich zunächst Altherr-Schülerin ist;

wenigstens ihre Art, die Farben im Grau zu verhalten,

läßt darauf schließen: sie ist sicher eine Begabung, deren

weitere Entwicklung man sorgsam beachten müßte.

Übrigens ist auch Hoelzel in der Farbe durchaus keiner

der wilden Modernen etwa vom Schlage der jüngsten

Berliner; er wie ziemlüh seine ganze Schule bauen ihre

Bilder zunächst Helldunkel, d. h. auf den Gegensatz von

Licht und Schatten, und bringen die sarbigeHarmonie erst

in diesen Aufbau hinein, gern mit sonoren Klängen, die

sich lieber aus dem Dunkel als aus dem Licht ablösen. In

dieser Beziehung treibt es Theodor Hiller, der mit einem

glänzend komponierten Stilleben eines der angenehmsten

Bilder der Ausstellung gibt, bis in die Nähe der sogenann-

ten Leiblschule. Ihm nahe, nur wenigstens in den Still-

leben nicht so sehr aufs Dekorative gestellt, steht Luise

Deich er. Leider fehlen — wohl weil sie nicht im Zustand