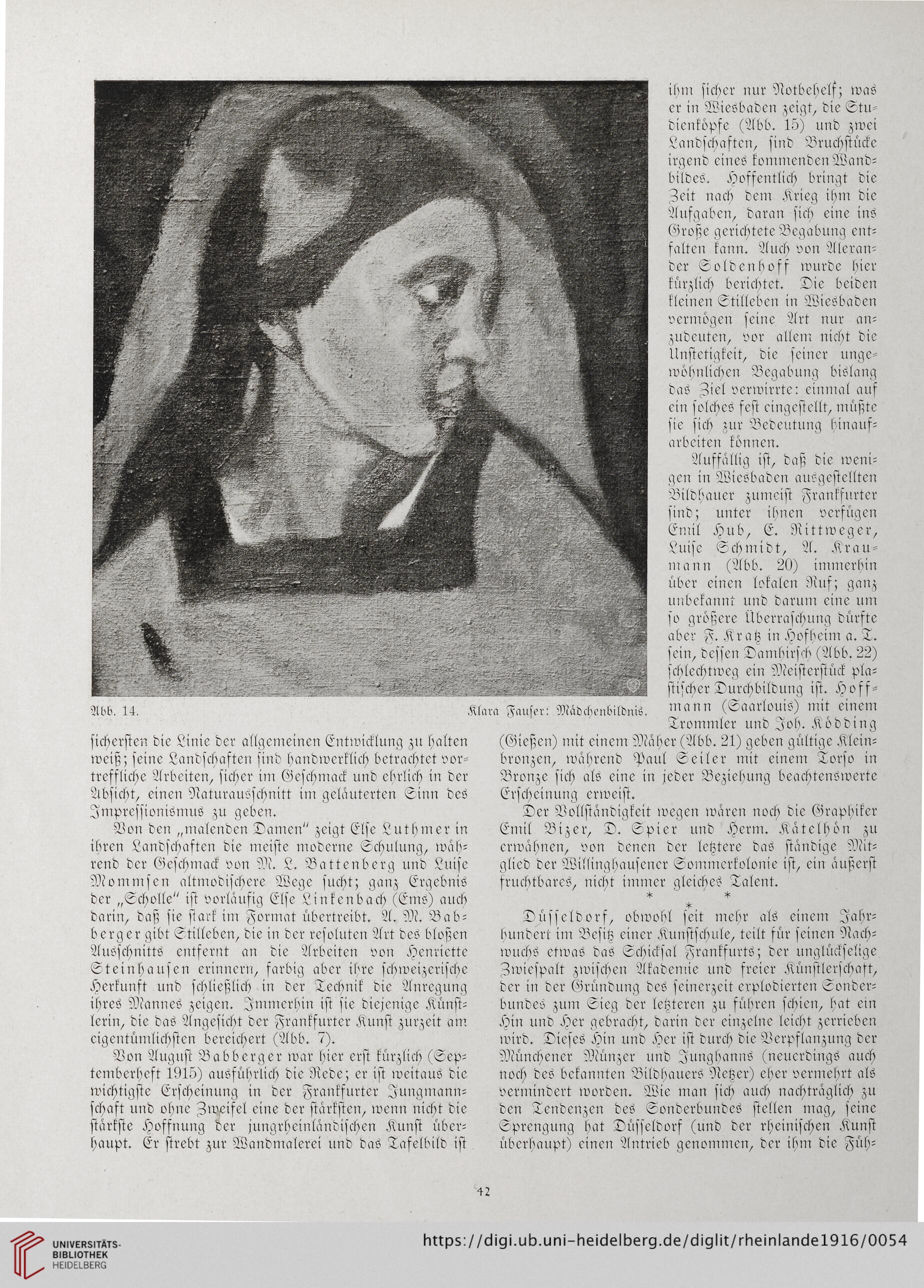

Abb. 14. Klara Fauser: Madchenbildnis.

ihm sicher nur Notbehelf; waS

er in Wiesbaden zeigt, die Stu-

dienköpfe (Abb. 15) und zwei

Landschaften, sind Bruchstücke

irgend eines kommenden Wand-

bildes. Hoffentlich bringt die

Zeit nach dem Krieg ihm die

Aufgaben, daran sich eine ins

Große gerichtete Begabung ent-

falten kann. Auch von Alexan-

der Soldenboff wurde hier

kürzlich berichtet. Die beiden

kleinen Stilleben in Wiesbaden

vermögen seine Art nur an-

zudeuten, vor allein, nicht die

Unstetigkeit, die seiner unge-

wöhnlichen Begabung bislang

das Ziel verwirrte: einmal auf

ein solches fest eingestellt, müßte

sie fich zur Bedeutung hinauf-

arbeiten können.

Auffällig ist, daß die weni-

gen in Wiesbaden ausgestellten

Bildhauer zumeist Frankfurter

sind; unter ihnen verfügen

Emil Hub, E. Nittweger,

Luise Schmidt, A. Krau-

mann (Abb. 20) immerhin

über einen lokalen Nuf; ganz

unbekannt und darum eine um

so größere Überraschung dürfte

aber F. Kratz in Hofhcim a. T.

sein, dessen Damhirsch (Abb. 22)

schlechtweg ein Meisterstück pla-

stischer Durchbildung ist. Hoff-

mann (Saarlouis) mit einem

Trommler und Joh. Ködding

sichersten die Linie der allgemeinen Entwicklung zu halten

weiß; seine Landschaften sind handwerklich betrachtet vor-

treffliche Arbeiten, sicher im Geschmack und ehrlich in der

Absicht, einen Naturausschnitt im gelauterten Sinn des

Impressionismus zu geben.

Von den „malenden Damen" zeigt Else Luthmer in

ihren Landschaften die meiste moderne Schulung, wah-

rend der Geschmack von M. L. Battenberg und Luise

Mo ni ms en altmodischere Wege sucht; ganz Ergebnis

der „Scholle" ist vorläufig Else Linkendach (Ems) auch

darin, daß sie stark im Format übertreibt. A. M. Bab-

berg er gibt Stillcben, die in der resoluten Art des bloßen

Ausschnitts entfernt an die Arbeiten von Henriette

Steinhaufen erinnern, farbig aber ihre schweizerische

Herkunft und schließlich in der Technik die Anregung

ihres Mannes zeigen. Immerhin ist sie diejenige Künst-

lerin, die das Angesicht der Frankfurter Kunst zurzeit am

eigentümlichsten bereichert (Abb. 7).

Von August B abberg er war hier erst kürzlich (Sep-

tcmberheft 1915) ausführlich die Rede; er ist weitaus die

wichtigste Erscheinung in der Frankfurter Jungmann-

schaft und ohne Zn^eifel eine der stärksten, wenn nicht die

stärkste Hoffnung der jungrheinländischen Kunst über-

haupt. Er strebt zur Wandmalerei und das Tafelbild ist

(Gießen) mit einem Mäher (Abb. 21) geben gültige Klein-

bronzen, während Paul Seiler mit einem Torso in

Bronze sich als eine in jeder Beziehung beachtenswerte

Erscheinung erweist.

Der Vollständigkeit wegen wären noch die Graphiker

Emil Biz er, D. Spier und Herrn. Kätclhön zu

erwähnen, von denen der letztere das ständige Mit-

glied der Willinghausencr Sommerkolonie ist, ein äußerst

fruchtbares, nicht immer gleiches Talent.

* " *

*

Düsseldorf, obwobl seit mehr als einem Jahr-

hundert im Besitz einer Kunstschule, teilt für seinen Nach-

wuchs etwas das Schicksal Frankfurts; der unglückselige

Zwiespalt zwischen Akademie und freier Künstlerschaft,

der in der Gründung des seinerzeit explodierten Sonder-

bundes zum Sieg der letzteren zu führen schien, hat ein

Hin und Her gebracht, darin der einzelne leicht zerrieben

wird. Dieses Hin und Her ist durch die Verpflanzung der

Münchener Münzer und Junghanns (neuerdings auch

noch des bekannten Bildhauers Netzer) eher vermehrt als

vermindert worden. Wie man sich auch nachträglich zu

den Tendenzen des Sonderbundes stellen mag, seine

Sprengung hat Düsseldorf (und der rheinischen Kunst

überhaupt) einen Antrieb genommen, der ihm die Füh-

42

ihm sicher nur Notbehelf; waS

er in Wiesbaden zeigt, die Stu-

dienköpfe (Abb. 15) und zwei

Landschaften, sind Bruchstücke

irgend eines kommenden Wand-

bildes. Hoffentlich bringt die

Zeit nach dem Krieg ihm die

Aufgaben, daran sich eine ins

Große gerichtete Begabung ent-

falten kann. Auch von Alexan-

der Soldenboff wurde hier

kürzlich berichtet. Die beiden

kleinen Stilleben in Wiesbaden

vermögen seine Art nur an-

zudeuten, vor allein, nicht die

Unstetigkeit, die seiner unge-

wöhnlichen Begabung bislang

das Ziel verwirrte: einmal auf

ein solches fest eingestellt, müßte

sie fich zur Bedeutung hinauf-

arbeiten können.

Auffällig ist, daß die weni-

gen in Wiesbaden ausgestellten

Bildhauer zumeist Frankfurter

sind; unter ihnen verfügen

Emil Hub, E. Nittweger,

Luise Schmidt, A. Krau-

mann (Abb. 20) immerhin

über einen lokalen Nuf; ganz

unbekannt und darum eine um

so größere Überraschung dürfte

aber F. Kratz in Hofhcim a. T.

sein, dessen Damhirsch (Abb. 22)

schlechtweg ein Meisterstück pla-

stischer Durchbildung ist. Hoff-

mann (Saarlouis) mit einem

Trommler und Joh. Ködding

sichersten die Linie der allgemeinen Entwicklung zu halten

weiß; seine Landschaften sind handwerklich betrachtet vor-

treffliche Arbeiten, sicher im Geschmack und ehrlich in der

Absicht, einen Naturausschnitt im gelauterten Sinn des

Impressionismus zu geben.

Von den „malenden Damen" zeigt Else Luthmer in

ihren Landschaften die meiste moderne Schulung, wah-

rend der Geschmack von M. L. Battenberg und Luise

Mo ni ms en altmodischere Wege sucht; ganz Ergebnis

der „Scholle" ist vorläufig Else Linkendach (Ems) auch

darin, daß sie stark im Format übertreibt. A. M. Bab-

berg er gibt Stillcben, die in der resoluten Art des bloßen

Ausschnitts entfernt an die Arbeiten von Henriette

Steinhaufen erinnern, farbig aber ihre schweizerische

Herkunft und schließlich in der Technik die Anregung

ihres Mannes zeigen. Immerhin ist sie diejenige Künst-

lerin, die das Angesicht der Frankfurter Kunst zurzeit am

eigentümlichsten bereichert (Abb. 7).

Von August B abberg er war hier erst kürzlich (Sep-

tcmberheft 1915) ausführlich die Rede; er ist weitaus die

wichtigste Erscheinung in der Frankfurter Jungmann-

schaft und ohne Zn^eifel eine der stärksten, wenn nicht die

stärkste Hoffnung der jungrheinländischen Kunst über-

haupt. Er strebt zur Wandmalerei und das Tafelbild ist

(Gießen) mit einem Mäher (Abb. 21) geben gültige Klein-

bronzen, während Paul Seiler mit einem Torso in

Bronze sich als eine in jeder Beziehung beachtenswerte

Erscheinung erweist.

Der Vollständigkeit wegen wären noch die Graphiker

Emil Biz er, D. Spier und Herrn. Kätclhön zu

erwähnen, von denen der letztere das ständige Mit-

glied der Willinghausencr Sommerkolonie ist, ein äußerst

fruchtbares, nicht immer gleiches Talent.

* " *

*

Düsseldorf, obwobl seit mehr als einem Jahr-

hundert im Besitz einer Kunstschule, teilt für seinen Nach-

wuchs etwas das Schicksal Frankfurts; der unglückselige

Zwiespalt zwischen Akademie und freier Künstlerschaft,

der in der Gründung des seinerzeit explodierten Sonder-

bundes zum Sieg der letzteren zu führen schien, hat ein

Hin und Her gebracht, darin der einzelne leicht zerrieben

wird. Dieses Hin und Her ist durch die Verpflanzung der

Münchener Münzer und Junghanns (neuerdings auch

noch des bekannten Bildhauers Netzer) eher vermehrt als

vermindert worden. Wie man sich auch nachträglich zu

den Tendenzen des Sonderbundes stellen mag, seine

Sprengung hat Düsseldorf (und der rheinischen Kunst

überhaupt) einen Antrieb genommen, der ihm die Füh-

42