rung in der jüngsten und aus-

sicbtsvollsten Bewegung der

modernen Malerei zu bringen

schien. Die große Kölner Aus-

stellung 1912 wird dafür immer

ein wehmütiges Erinnerungs-

zeichen bleiben.

Freilich, wer mit dieser Er-

innerung die Düsseldorfer Na-

men in der Wiesbadener Aus-

stellung überblickt, wird auf den

Grund des Zusammenbruchs

gewiesen: Julius Bretz, Wal-

ter Ophey und E. Isse l m a n n

sind die einzigen, die etwa an

den Sonderbund erinnern; er

war eine künstliche Gründung,

weil die eigene Kunst der

Gründer (Deußer ausgenom-

men) durchaus nicht im Ein-

klang mit den proklamierten

Tendenzen stand. Wenn man

von Lehmbruck und Nauen

absieht, standen ihm auch sonst

kaum heimatliche Kräfte von

Rang zur Seite; so ist tatsäch-

lich fast keine Spur von einer

Wirkung auf den Nachwuchs

geblieben, jedenfalls eher noch

in Köln, wo sich Greferath

(Abb. 4) neuerdings als ein

starkes Temperament erweist,

als in Düsseldorf selber. Alex.

Bertrand, Joh. G. Drey-

d o r f f, W. H a m b ü ch e n, Ernst

Hardt, H. Liesegang, E.

Nikutowski, H. Otto, A.

Neibmayer, Werner Vogel,

Fritz Westendorp, Schmitz-

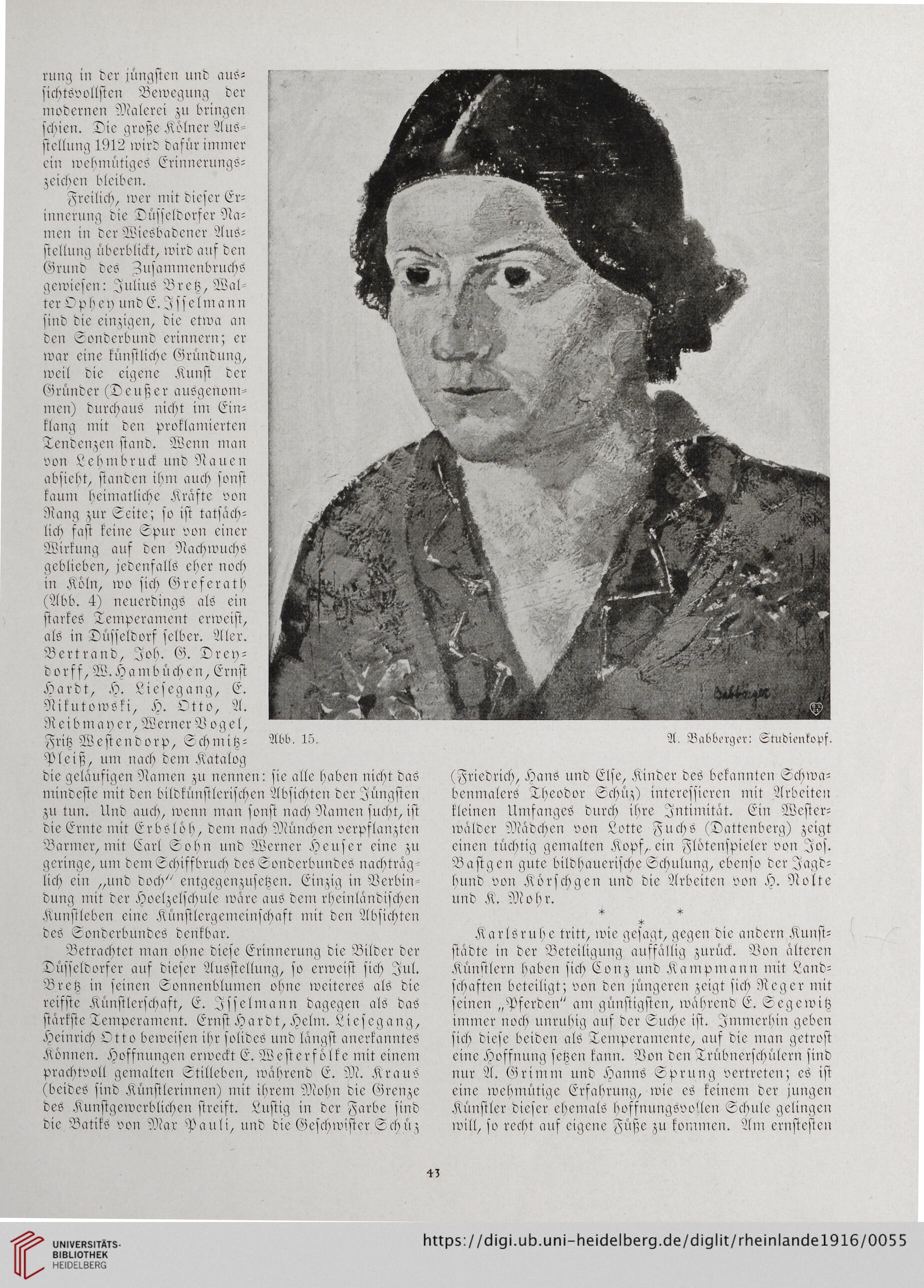

A. Babberger: Studienkopf.

Pleiß, um nach dem Katalog

die geläufigen Namen zu nennen: sie alle haben nicht das

mindeste mit den bildkünstlerischen Absichten der Jüngsten

zu tun. Und auch, wenn man sonst nach Namen sucht, ist

die Ernte mit Erbslöh, dem nach München verpflanzten

Barmer, mit Carl Sohn und Werner Heuser eine zu

geringe, uni dem Schiffbruch des Sonderbundes nachträg-

lich ein „und doch" entgegenzusetzen. Einzig in Verbin-

dung mit der Hoelzelschule wäre aus dem rheinländischen

Kunstleben eine Künstlergemeinschaft mit den Absichten

des Sonderbundes denkbar.

Betrachtet man ohne diese Erinnerung die Bilder der

Düsseldorfer auf dieser Ausstellung, so erweist sich Jul.

Bretz in seinen Sonnenblumen ohne weiteres als die

reifste Künstlerschaft, E. Jsselmann dagegen als das

stärkste Temperament. Ernst Hardt, Helm. Liesegang,

Heinrich Otto beweisen ihr solides und längst anerkanntes

Können. Hoffnungen erweckt E. Westerfölke nut einem

prachtvoll gemalten Stilleben, während E. M. Kraus

(beides sind Künstlerinnen) mit ihrem Mohn die Grenze

des Kunstgewerblichen streift. Lustig in der Farbe sind

die Batiks von Mar Pauli, rind die Geschwister Schüz

(Friedrich, Hans und Else, Kinder des bekannten Schwa-

benmalers Theodor Schüz) interessieren mit Arbeiten

kleinen Unifanges durch ihre Intimität. Ein Wester-

wälder Mädchen von Lotte Fuchs (Dattenberg) zeigt

einen tüchtig gemalten Kopf,, ein Flötenspieler von Jos.

Bastgen gute bildhauerische Schulung, ebenso der Jagd-

hund von Korschgen und die Arbeiten von H. Nolte

und K. Mohr.

*

*

Karlsruhe tritt, wie gesagt, gegen die andern Kunst-

städte in der Beteiligung auffällig zurück. Von älteren

Künstlern haben sich Conz und Kampmann mit Land-

schaften beteiligt; von den jüngeren zeigt sich Reger mit

seinen „P^rden" am günstigsten, während E. Segewitz

immer noch unruhig auf der Suche ist. Immerhin geben

sich diese beiden als Temperamente, auf die man getrost

eine Hoffnung setzen kann. Von den Trübnerschülern sind

nur A. Grimm rind Hanns Sprung vertreten; es ist

eine wehmütige Erfahrung, wie es keinem der jungen

Künstler dieser ehemals hoffnungsvollen Schule gelingen

will, so recht auf eigene Füße zu kommen. Am ernstesten

sicbtsvollsten Bewegung der

modernen Malerei zu bringen

schien. Die große Kölner Aus-

stellung 1912 wird dafür immer

ein wehmütiges Erinnerungs-

zeichen bleiben.

Freilich, wer mit dieser Er-

innerung die Düsseldorfer Na-

men in der Wiesbadener Aus-

stellung überblickt, wird auf den

Grund des Zusammenbruchs

gewiesen: Julius Bretz, Wal-

ter Ophey und E. Isse l m a n n

sind die einzigen, die etwa an

den Sonderbund erinnern; er

war eine künstliche Gründung,

weil die eigene Kunst der

Gründer (Deußer ausgenom-

men) durchaus nicht im Ein-

klang mit den proklamierten

Tendenzen stand. Wenn man

von Lehmbruck und Nauen

absieht, standen ihm auch sonst

kaum heimatliche Kräfte von

Rang zur Seite; so ist tatsäch-

lich fast keine Spur von einer

Wirkung auf den Nachwuchs

geblieben, jedenfalls eher noch

in Köln, wo sich Greferath

(Abb. 4) neuerdings als ein

starkes Temperament erweist,

als in Düsseldorf selber. Alex.

Bertrand, Joh. G. Drey-

d o r f f, W. H a m b ü ch e n, Ernst

Hardt, H. Liesegang, E.

Nikutowski, H. Otto, A.

Neibmayer, Werner Vogel,

Fritz Westendorp, Schmitz-

A. Babberger: Studienkopf.

Pleiß, um nach dem Katalog

die geläufigen Namen zu nennen: sie alle haben nicht das

mindeste mit den bildkünstlerischen Absichten der Jüngsten

zu tun. Und auch, wenn man sonst nach Namen sucht, ist

die Ernte mit Erbslöh, dem nach München verpflanzten

Barmer, mit Carl Sohn und Werner Heuser eine zu

geringe, uni dem Schiffbruch des Sonderbundes nachträg-

lich ein „und doch" entgegenzusetzen. Einzig in Verbin-

dung mit der Hoelzelschule wäre aus dem rheinländischen

Kunstleben eine Künstlergemeinschaft mit den Absichten

des Sonderbundes denkbar.

Betrachtet man ohne diese Erinnerung die Bilder der

Düsseldorfer auf dieser Ausstellung, so erweist sich Jul.

Bretz in seinen Sonnenblumen ohne weiteres als die

reifste Künstlerschaft, E. Jsselmann dagegen als das

stärkste Temperament. Ernst Hardt, Helm. Liesegang,

Heinrich Otto beweisen ihr solides und längst anerkanntes

Können. Hoffnungen erweckt E. Westerfölke nut einem

prachtvoll gemalten Stilleben, während E. M. Kraus

(beides sind Künstlerinnen) mit ihrem Mohn die Grenze

des Kunstgewerblichen streift. Lustig in der Farbe sind

die Batiks von Mar Pauli, rind die Geschwister Schüz

(Friedrich, Hans und Else, Kinder des bekannten Schwa-

benmalers Theodor Schüz) interessieren mit Arbeiten

kleinen Unifanges durch ihre Intimität. Ein Wester-

wälder Mädchen von Lotte Fuchs (Dattenberg) zeigt

einen tüchtig gemalten Kopf,, ein Flötenspieler von Jos.

Bastgen gute bildhauerische Schulung, ebenso der Jagd-

hund von Korschgen und die Arbeiten von H. Nolte

und K. Mohr.

*

*

Karlsruhe tritt, wie gesagt, gegen die andern Kunst-

städte in der Beteiligung auffällig zurück. Von älteren

Künstlern haben sich Conz und Kampmann mit Land-

schaften beteiligt; von den jüngeren zeigt sich Reger mit

seinen „P^rden" am günstigsten, während E. Segewitz

immer noch unruhig auf der Suche ist. Immerhin geben

sich diese beiden als Temperamente, auf die man getrost

eine Hoffnung setzen kann. Von den Trübnerschülern sind

nur A. Grimm rind Hanns Sprung vertreten; es ist

eine wehmütige Erfahrung, wie es keinem der jungen

Künstler dieser ehemals hoffnungsvollen Schule gelingen

will, so recht auf eigene Füße zu kommen. Am ernstesten