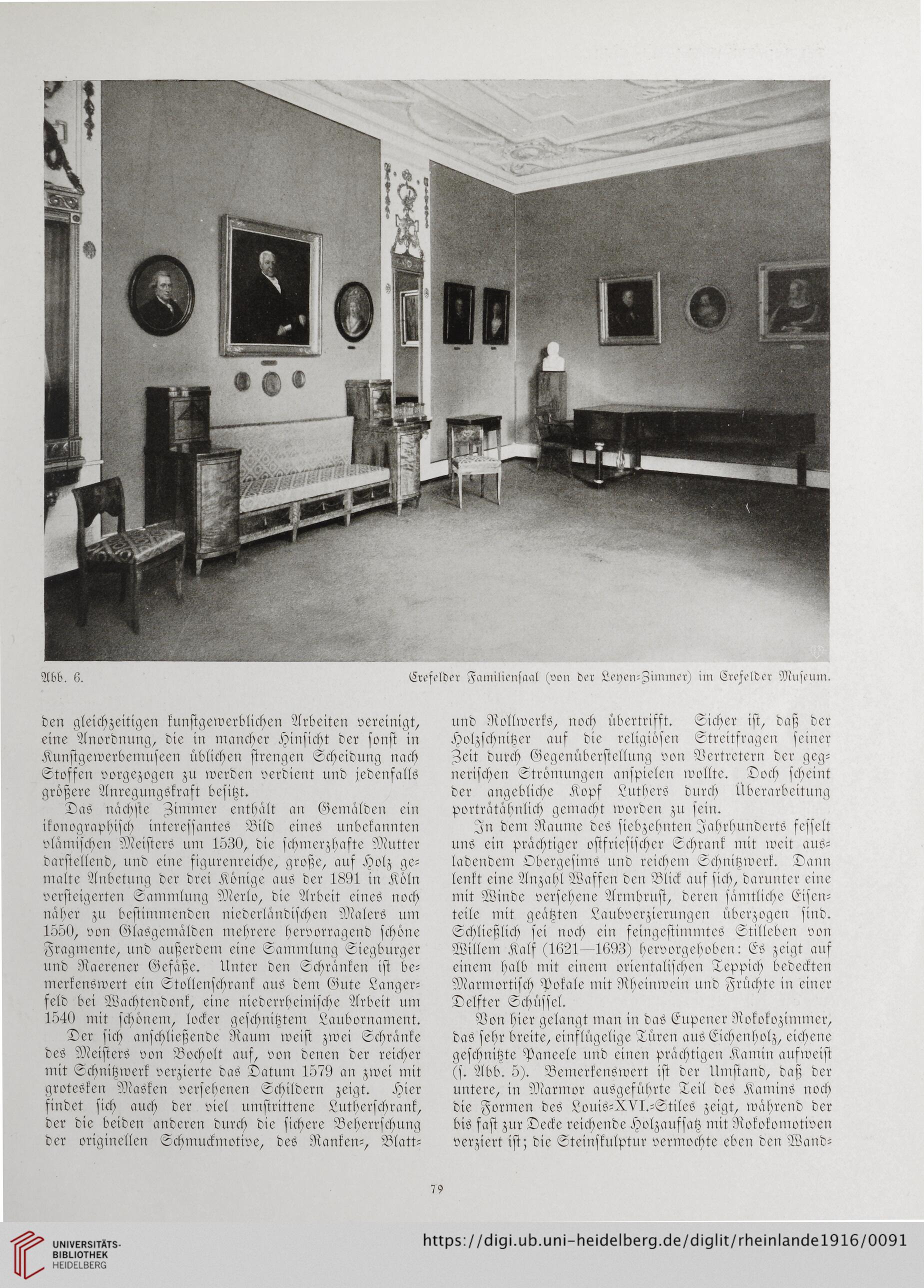

Abb. 6. Crefelder Familiensaal (von der Leyen-Zimmer) im Crefelder Museum.

den gleichzeitigen kunstgewerblichen Arbeiten vereinigt,

eine Anordnung, die in mancher Hinsicht der sonst in

Kunstgewerbemuseen üblichen strengen Scheidung nach

Stoffen vorgezogen zu werden verdient und jedenfalls

größere Anregungskraft besitzt.

Das nächste Zimmer enthält an Gemälden ein

ikonographisch interessantes Bild eines unbekannten

vlämischen Meisters uni 1530, die schmerzhafte Mutter

darstellend, und eine figurenreiche, große, auf Holz ge-

malte Anbetung der drei Könige aus der 1891 in Köln

versteigerten Sammlung Merlo, die Arbeit eines noch

näher zu bestimmenden niederländischen Malers um

1550, von Glasgemälden mehrere hervorragend schöne

Fragmente, und außerdem eine Sammlung Siegburger

und Raerener Gefäße. Unter den Schränken ist be-

merkenswert ein Stollenschrank aus dem Gute Länger-

feld bei Wachtendonk, eine niederrheinische Arbeit um

1540 mit schönem, locker geschnitztem Laubornament.

Der sich anschließende Raum weist zwei Schränke

des Meisters von Bocholt auf, von denen der reicher

mit Schnitzwerk verzierte das Datum 1579 an zwei mit

grotesken Masken versehenen Schildern zeigt. Hier

findet sich auch der viel umstrittene Lutherschrank,

der die beiden anderen durch die sichere Beherrschung

der originellen Schmuckmotive, des Ranken-, Blatt-

und Rollwerks, noch übertrifft. Sicher ist, daß der

Holzschnitzer auf die religiösen Streitfragen seiner

Zeit durch Gegenüberstellung von Vertretern der geg-

nerischen Strömungen anspielen wollte. Doch scheint

der angebliche Kopf Luthers durch Überarbeitung

porträtähnlich gemacht worden zu sein.

In dem Raume des siebzehnten Jahrhunderts fesselt

uns ein prächtiger ostfriesischer Schrank mit weit aus-

ladenden! Obergesims und reichem Schnitzwerk. Dann

lenkt eine Anzahl Waffen den Blick auf sich, darunter eine

mit Winde versehene Armbrust, deren sämtliche Eisen-

teile mit geätzten Laubverzierungen überzogen sind.

Schließlich sei noch ein feingestimmtes Stillcben von

Willem Kalf (1621—1693) hervorgehoben: Es zeigt auf

einem halb mit einem orientalischen Teppich bedeckten

Marmortisch Pokale mit Rheinwein und Früchte in einer

Delfter Schüssel.

Von hier gelangt man in das Eupener Nokokozimmer,

das sehr breite, einflügelige Türen aus Eichenholz, eichene

geschnitzte Paneele und einen prächtigen Kamin aufweist

(s. Abb. 5). Bemerkenswert ist der Umstand, daß der

untere, in Marmor ausgeführte Teil des Kamins noch

die Formen des Louis-XVI.-Stiles zeigt, während der

bis fast zur Decke reichende Holzaufsatz mit Nokokomotiven

verziert ist; die Steinskulptur vermochte eben den Wand-

den gleichzeitigen kunstgewerblichen Arbeiten vereinigt,

eine Anordnung, die in mancher Hinsicht der sonst in

Kunstgewerbemuseen üblichen strengen Scheidung nach

Stoffen vorgezogen zu werden verdient und jedenfalls

größere Anregungskraft besitzt.

Das nächste Zimmer enthält an Gemälden ein

ikonographisch interessantes Bild eines unbekannten

vlämischen Meisters uni 1530, die schmerzhafte Mutter

darstellend, und eine figurenreiche, große, auf Holz ge-

malte Anbetung der drei Könige aus der 1891 in Köln

versteigerten Sammlung Merlo, die Arbeit eines noch

näher zu bestimmenden niederländischen Malers um

1550, von Glasgemälden mehrere hervorragend schöne

Fragmente, und außerdem eine Sammlung Siegburger

und Raerener Gefäße. Unter den Schränken ist be-

merkenswert ein Stollenschrank aus dem Gute Länger-

feld bei Wachtendonk, eine niederrheinische Arbeit um

1540 mit schönem, locker geschnitztem Laubornament.

Der sich anschließende Raum weist zwei Schränke

des Meisters von Bocholt auf, von denen der reicher

mit Schnitzwerk verzierte das Datum 1579 an zwei mit

grotesken Masken versehenen Schildern zeigt. Hier

findet sich auch der viel umstrittene Lutherschrank,

der die beiden anderen durch die sichere Beherrschung

der originellen Schmuckmotive, des Ranken-, Blatt-

und Rollwerks, noch übertrifft. Sicher ist, daß der

Holzschnitzer auf die religiösen Streitfragen seiner

Zeit durch Gegenüberstellung von Vertretern der geg-

nerischen Strömungen anspielen wollte. Doch scheint

der angebliche Kopf Luthers durch Überarbeitung

porträtähnlich gemacht worden zu sein.

In dem Raume des siebzehnten Jahrhunderts fesselt

uns ein prächtiger ostfriesischer Schrank mit weit aus-

ladenden! Obergesims und reichem Schnitzwerk. Dann

lenkt eine Anzahl Waffen den Blick auf sich, darunter eine

mit Winde versehene Armbrust, deren sämtliche Eisen-

teile mit geätzten Laubverzierungen überzogen sind.

Schließlich sei noch ein feingestimmtes Stillcben von

Willem Kalf (1621—1693) hervorgehoben: Es zeigt auf

einem halb mit einem orientalischen Teppich bedeckten

Marmortisch Pokale mit Rheinwein und Früchte in einer

Delfter Schüssel.

Von hier gelangt man in das Eupener Nokokozimmer,

das sehr breite, einflügelige Türen aus Eichenholz, eichene

geschnitzte Paneele und einen prächtigen Kamin aufweist

(s. Abb. 5). Bemerkenswert ist der Umstand, daß der

untere, in Marmor ausgeführte Teil des Kamins noch

die Formen des Louis-XVI.-Stiles zeigt, während der

bis fast zur Decke reichende Holzaufsatz mit Nokokomotiven

verziert ist; die Steinskulptur vermochte eben den Wand-