die Schönheit der individuellen Eigenart eines jeden

durch die Kraft seines Empfindens zu adeln und zu heben.

„Kunst entsteht nicht als -Zufälligkeit, sondern als Schöp-

fung nach dem intensiven und bewußten Verständnis

des befreiten menschlichen Geistes." (Peter Behrens.)

Was des Menschen Geist verstehen kann, muß ihm

Ähnliches, irgend letzthin Verwandtes sein. So wird

und kann Architektur immer nur Leben, Bewegung

und Schönheit ausdrücken, die irgendwie menschenähn-

lich ist, einer Form des körperlichen und des geistigen

Lebens des Menschen entspricht. Hier liegt auch die

Brücke um die Möglichkeit für ein reicheres Schaffen

und für ein tieferes und freudigeres Verstehen. Fast

nur das Allgemeinste und Primitivste des menschlichen

Wesens und Lebens hat die Baukunst bisher erfaßt.

Und darum ist im ewigen Wiederholen des ewig Gleichen

ihr Ausdruck so arm geworden in den Jahrhunderten,

daß sie dem Empfinden des Volkes nicht mehr zu sagen

scheint, als was sie schon tausendmal gesagt hat. Die

unendlich vielfältigen Möglichkeiten einer ganz neuen

Technik, deren Entwicklung bei weitern nicht abge-

schlossen erscheint, geben die Fähigkeiten eines ebenso

vielfältigen neuen Lebens und Ausdrucks in der Archi-

tektur. Und es gehört fast mehr starkes Menschen-

empfinden dazu, als technisches Wissen, dieser neuen

reicheren Sprache einer neuen Baukunst ihre Form zu

geben, sie in Wahrheit zu einem Geschenk zu machen,

das unvergeßlich bliebe.

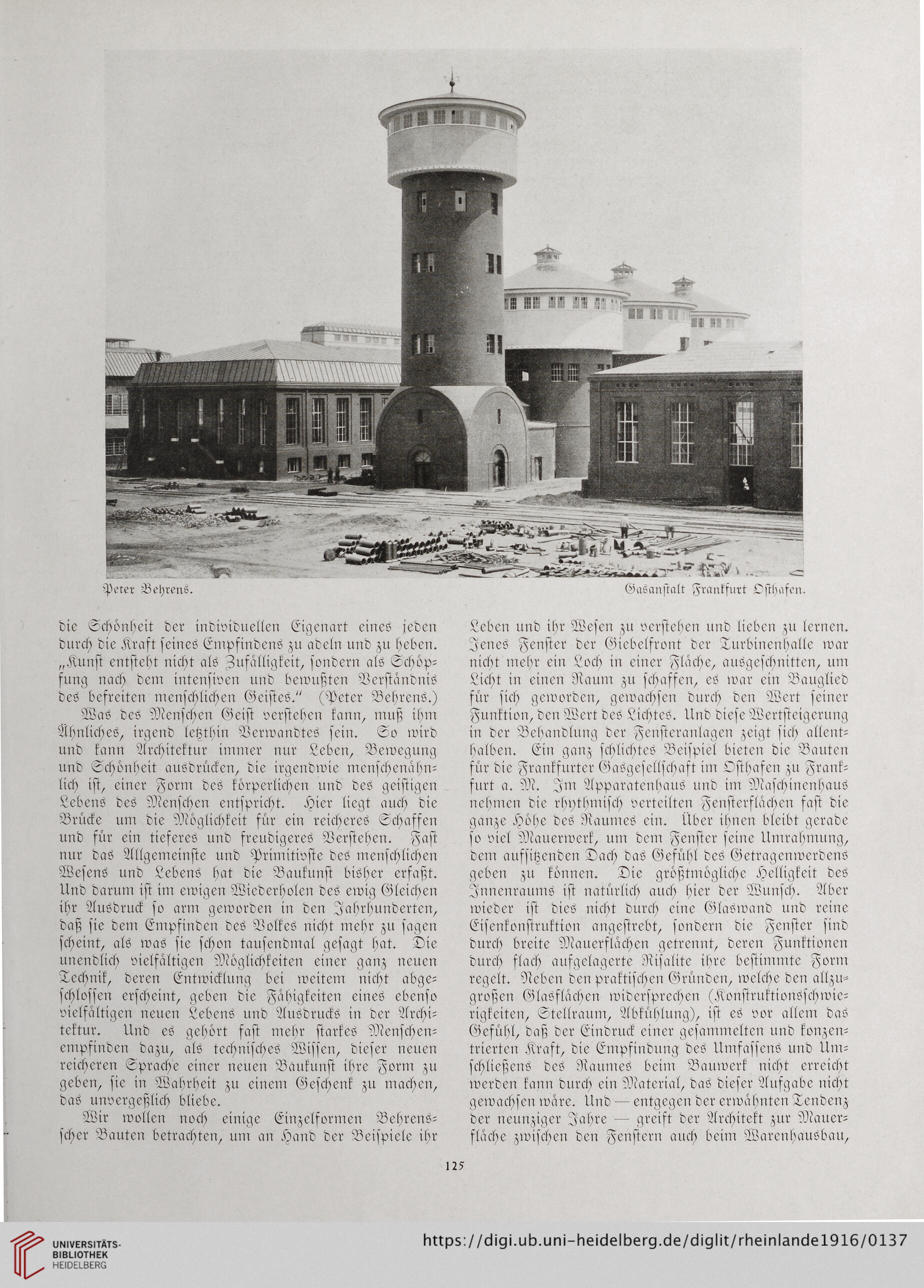

Wir wollen noch einige Einzelformen Behrens-

scher Bauten betrachten, um an Hand der Beispiele ihr

Leben und ihr Wesen zu verstehen und lieben zu lernen.

Jenes Fenster der Giebelfront der Turbinenhalle war

nicht mehr ein Loch in einer Fläche, ausgeschnitten, um

Licht in einen Nauru zu schaffen, es war ein Bauglied

für sich geworden, gewachsen durch den Wert seiner

Funktion, den Wert des Lichtes. Und diese Wertsteigerung

in der Behandlung der Fensteranlagen zeigt sich allent-

halben. Ein ganz schlichtes Beispiel bieten die Bauten

für die Frankfurter Gasgesellschaft im Osthafen zu Frank-

furt a. M. Im Apparatenhaus und im Maschinenhaus

nehmen die rhythmisch verteilten Fensterflächen fast die

ganze Höhe des Raumes ein. Über ihnen bleibt gerade

so viel Mauerwerk, um dem Fenster seine Umrahmung,

dem aufsitzenden Dach das Gefühl des Getragenwerdens

geben zu können. Die größtmögliche Helligkeit des

Jnncnraums ist natürlich auch hier der Wunsch. Aber

wieder ist dies nicht durch eine Glaswand und reine

Eisenkonstruktion angestrebt, sondern die Fenster sind

durch breite Mauerflächen getrennt, deren Funktionen

durch flach aufgelagerte Risalite ihre bestimmte Form

regelt. Neben den praktischen Gründen, welche den allzu-

großen Glasflächen widersprechen (Konstruktionsschwie-

rigkciten, Stellraum, Abkühlung), ist es vor allem das

Gefühl, daß der Eindruck einer gesammelten und konzen-

trierten Kraft, die Empfindung des Umfassens und Um-

schließens des Raumes beim Bauwerk nicht erreicht

werden kann durch ein Material, das dieser Aufgabe nicht

gewachsen wäre. Und — entgegen der erwähnten Tendenz

der neunziger Jahre — greift der Architekt zur Mauer-

fläche zwischen den Fenstern auch beim Warenhausbau,

125