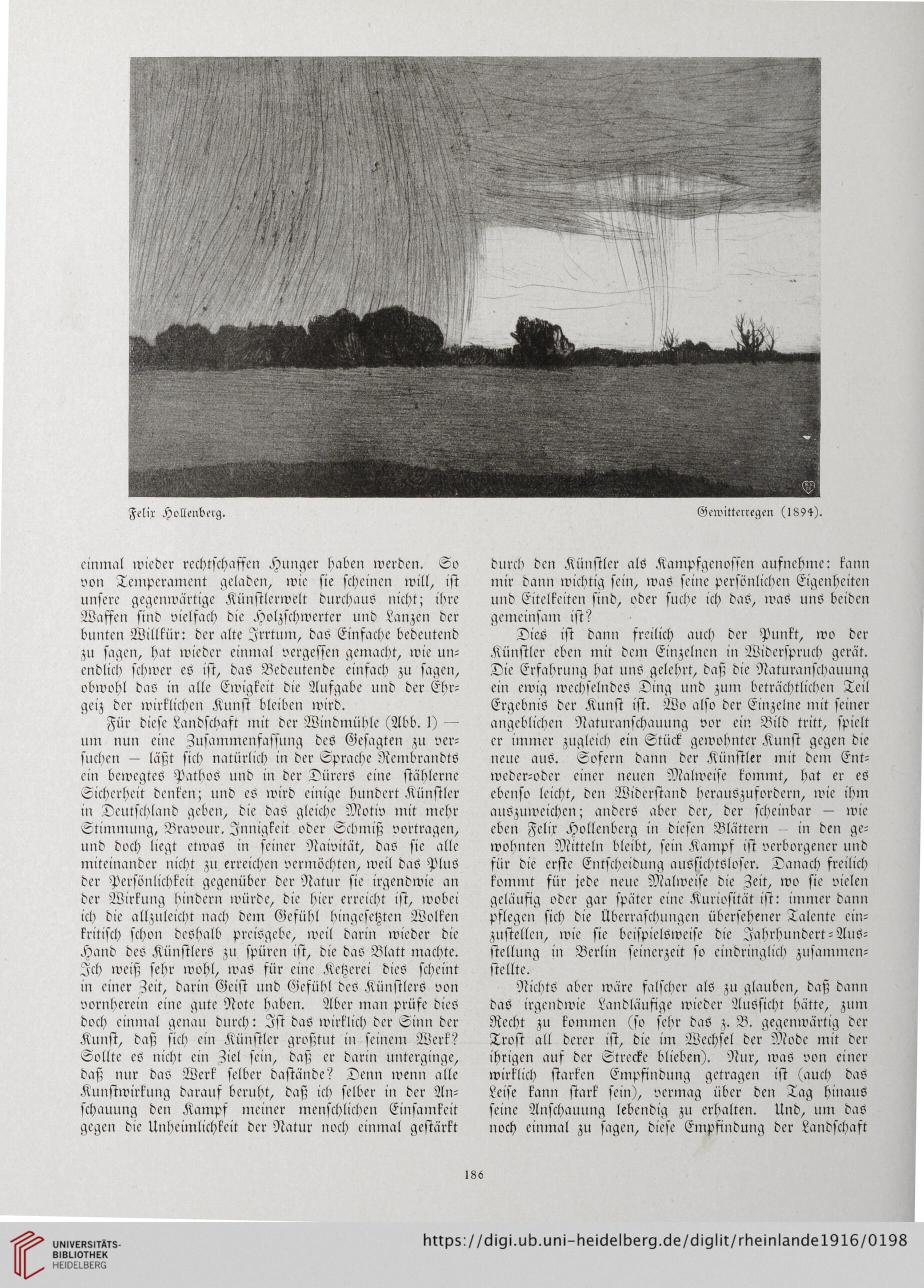

Felix Hollenberg. Gewitterregen (1894).

einmal wieder rechtschaffen Hunger haben werden. So

von Temperament geladen, wie sie scheinen will, ist

unsere gegenwärtige Künstlerwelt durchaus nicht; ihre

Waffen sind vielfach die Holzschwerter und Lanzen der

bunten Willkür: der alte Irrtum, das Einfache bedeutend

zu sagen, hat wieder einmal vergessen gemacht, wie un-

endlich schwer es ist, das Bedeutende einfach zu sagen,

obwohl das in alle Ewigkeit die Aufgabe und der Ehr-

geiz der wirklichen Kunst bleiben wird.

Für diese Landschaft mit der Windmüble (Abb. 1) —

um nun eine Zusammenfassung des Gesagten zu ver-

suchen — läßt sich natürlich in der Sprache Rembrandts

ein bewegtes Pathos und in der Dürers eine stählerne

Sicherheit denken; und es wird einige hundert Künstler

in Deutschland geben, die daS gleiche Motiv mit mehr

Stimmung, Bravour. Innigkeit oder Schmiß vortragen,

und doch liegt etwas in seiner Naivität, das sie alle

miteinander nicht zu erreichen vermöchten, weil das PluS

der Persönlichkeit gegenüber der Natur sic irgendwie an

der Wirkung hindern würde, die hier erreicht ist, wobei

ich die allzuleicht nach dem Gefühl hingesctzten Wolken

kritisch schon deshalb preisgebe, weil darin wieder die

Hand des Künstlers zu spüren ist, die das Blatt machte.

Ich weiß sehr wohl, was für eine Ketzerei dies scheint

in einer Zeit, darin Geist und Gefühl deö Künstlers von

vornherein eine gute Note haben. Aber man prüfe dies

doch einmal genau durch: Ist das wirklich der Sinn der

Kunst, daß sich ein Künstler großtut in seinem Werk?

Sollte es nicht ein Ziel sein, daß er darin unterginge,

daß nur daS Werk selber dastände? Denn wenn alle

Kunstwirkung darauf beruht, daß ich selber in der An-

schauung den Kampf meiner menschlichen Einsamkeit

gegen die Unheimlichkeit der Natur noch einmal gestärkt

186

durch den Künstler als Kampfgenossen aufnehme: kann

mir dann wichtig sein, was seine persönlichen Eigenheiten

und Eitelkeiten sind, oder suche ich das, was uns beiden

gemeinsam ist?

Dies ist dann freilich auch der Punkt, wo der

Künstler eben mit dem Einzelnen in Widerspruch gerät.

Die Erfahrung hat uns gelehrt, daß die Naturanschauung

ein ewig wechselndes Ding und zum beträchtlichen Teil

Ergebnis der Kunst ist. Wo also der Einzelne mit seiner

angeblichen Naturanschauung vor ein Bild tritt, spielt

er immer zugleich ein Stück gewohnter Kunst gegen die

neue aus. Sofern dann der Künstler mit dem Ent-

weder-oder einer neuen Malweise kommt, hat er es

ebenso leicht, den Widerstand herauszufordern, wie ihm

auszuweichcn; anders aber der, der scheinbar — wie

eben Fclir Hollenbcrg in diesen Blättern - in den ge-

wohnten Mitteln bleibt, sein Kampf ist verborgener und

für die erste Entscheidung aussichtsloser. Danach freilich

kommt für jede neue Malweise die Zeit, wo sie vielen

geläufig oder gar später eine Kuriosität ist: immer dann

pflegen sich die Überraschungen übersehener Talente ein-

zustellcn, wie sie beispielsweise die Jahrhundert-Aus-

stellung in Berlin seinerzeit so eindringlich zusammen-

stellte.

Nichts aber wäre falscher als zu glauben, daß dann

das irgendwie Landläufige wieder Aussicht hätte, zum

Recht zu kommen (so sehr das z. B. gegenwärtig der

Trost all derer ist, die im Wechsel der Mode mit der

ihrigen auf der Strecke blieben). Nur, was von einer

wirklich starken Empfindung getragen ist (auch das

Leise kann stark sein), vermag über den Tag hinaus

seine Anschauung lebendig zu erhalten. Und, um das

noch einmal zu sagen, diese Empfindung der Landschaft

einmal wieder rechtschaffen Hunger haben werden. So

von Temperament geladen, wie sie scheinen will, ist

unsere gegenwärtige Künstlerwelt durchaus nicht; ihre

Waffen sind vielfach die Holzschwerter und Lanzen der

bunten Willkür: der alte Irrtum, das Einfache bedeutend

zu sagen, hat wieder einmal vergessen gemacht, wie un-

endlich schwer es ist, das Bedeutende einfach zu sagen,

obwohl das in alle Ewigkeit die Aufgabe und der Ehr-

geiz der wirklichen Kunst bleiben wird.

Für diese Landschaft mit der Windmüble (Abb. 1) —

um nun eine Zusammenfassung des Gesagten zu ver-

suchen — läßt sich natürlich in der Sprache Rembrandts

ein bewegtes Pathos und in der Dürers eine stählerne

Sicherheit denken; und es wird einige hundert Künstler

in Deutschland geben, die daS gleiche Motiv mit mehr

Stimmung, Bravour. Innigkeit oder Schmiß vortragen,

und doch liegt etwas in seiner Naivität, das sie alle

miteinander nicht zu erreichen vermöchten, weil das PluS

der Persönlichkeit gegenüber der Natur sic irgendwie an

der Wirkung hindern würde, die hier erreicht ist, wobei

ich die allzuleicht nach dem Gefühl hingesctzten Wolken

kritisch schon deshalb preisgebe, weil darin wieder die

Hand des Künstlers zu spüren ist, die das Blatt machte.

Ich weiß sehr wohl, was für eine Ketzerei dies scheint

in einer Zeit, darin Geist und Gefühl deö Künstlers von

vornherein eine gute Note haben. Aber man prüfe dies

doch einmal genau durch: Ist das wirklich der Sinn der

Kunst, daß sich ein Künstler großtut in seinem Werk?

Sollte es nicht ein Ziel sein, daß er darin unterginge,

daß nur daS Werk selber dastände? Denn wenn alle

Kunstwirkung darauf beruht, daß ich selber in der An-

schauung den Kampf meiner menschlichen Einsamkeit

gegen die Unheimlichkeit der Natur noch einmal gestärkt

186

durch den Künstler als Kampfgenossen aufnehme: kann

mir dann wichtig sein, was seine persönlichen Eigenheiten

und Eitelkeiten sind, oder suche ich das, was uns beiden

gemeinsam ist?

Dies ist dann freilich auch der Punkt, wo der

Künstler eben mit dem Einzelnen in Widerspruch gerät.

Die Erfahrung hat uns gelehrt, daß die Naturanschauung

ein ewig wechselndes Ding und zum beträchtlichen Teil

Ergebnis der Kunst ist. Wo also der Einzelne mit seiner

angeblichen Naturanschauung vor ein Bild tritt, spielt

er immer zugleich ein Stück gewohnter Kunst gegen die

neue aus. Sofern dann der Künstler mit dem Ent-

weder-oder einer neuen Malweise kommt, hat er es

ebenso leicht, den Widerstand herauszufordern, wie ihm

auszuweichcn; anders aber der, der scheinbar — wie

eben Fclir Hollenbcrg in diesen Blättern - in den ge-

wohnten Mitteln bleibt, sein Kampf ist verborgener und

für die erste Entscheidung aussichtsloser. Danach freilich

kommt für jede neue Malweise die Zeit, wo sie vielen

geläufig oder gar später eine Kuriosität ist: immer dann

pflegen sich die Überraschungen übersehener Talente ein-

zustellcn, wie sie beispielsweise die Jahrhundert-Aus-

stellung in Berlin seinerzeit so eindringlich zusammen-

stellte.

Nichts aber wäre falscher als zu glauben, daß dann

das irgendwie Landläufige wieder Aussicht hätte, zum

Recht zu kommen (so sehr das z. B. gegenwärtig der

Trost all derer ist, die im Wechsel der Mode mit der

ihrigen auf der Strecke blieben). Nur, was von einer

wirklich starken Empfindung getragen ist (auch das

Leise kann stark sein), vermag über den Tag hinaus

seine Anschauung lebendig zu erhalten. Und, um das

noch einmal zu sagen, diese Empfindung der Landschaft