Zur Nethel-Gedachtmsausstellung in Düsseldorf.

ausdrucksstarke Gemälde befiudet sich noch heute im

Besitz dieses Sammlers in St. Petersburg. Die beiden

in Josef Pontens Gesamtausgabe aus S. ZO abge-

bildeten Entwürfe, eine Tuschzeichnung im Dresdner

Kupferstichkabinett, und die erste, sehr breit angelegte

Kompositionsskizze bei Herrn Paul Gerhardt in Düssel-

dorf, zeigen die Aufgabe noch nicht einheitlich gelöst:

die über dem Mörder schwebende Gestalt trägt als Ver-

körperung der Justitia die Augen verbunden und hält den

Kopf etwas seitwärts, wie Blinde, die auf scharfes Hören

angewiesen sind; später wurde aus der blinden Themis

die ewig waltende Nemesis, der niemand zu entgehen

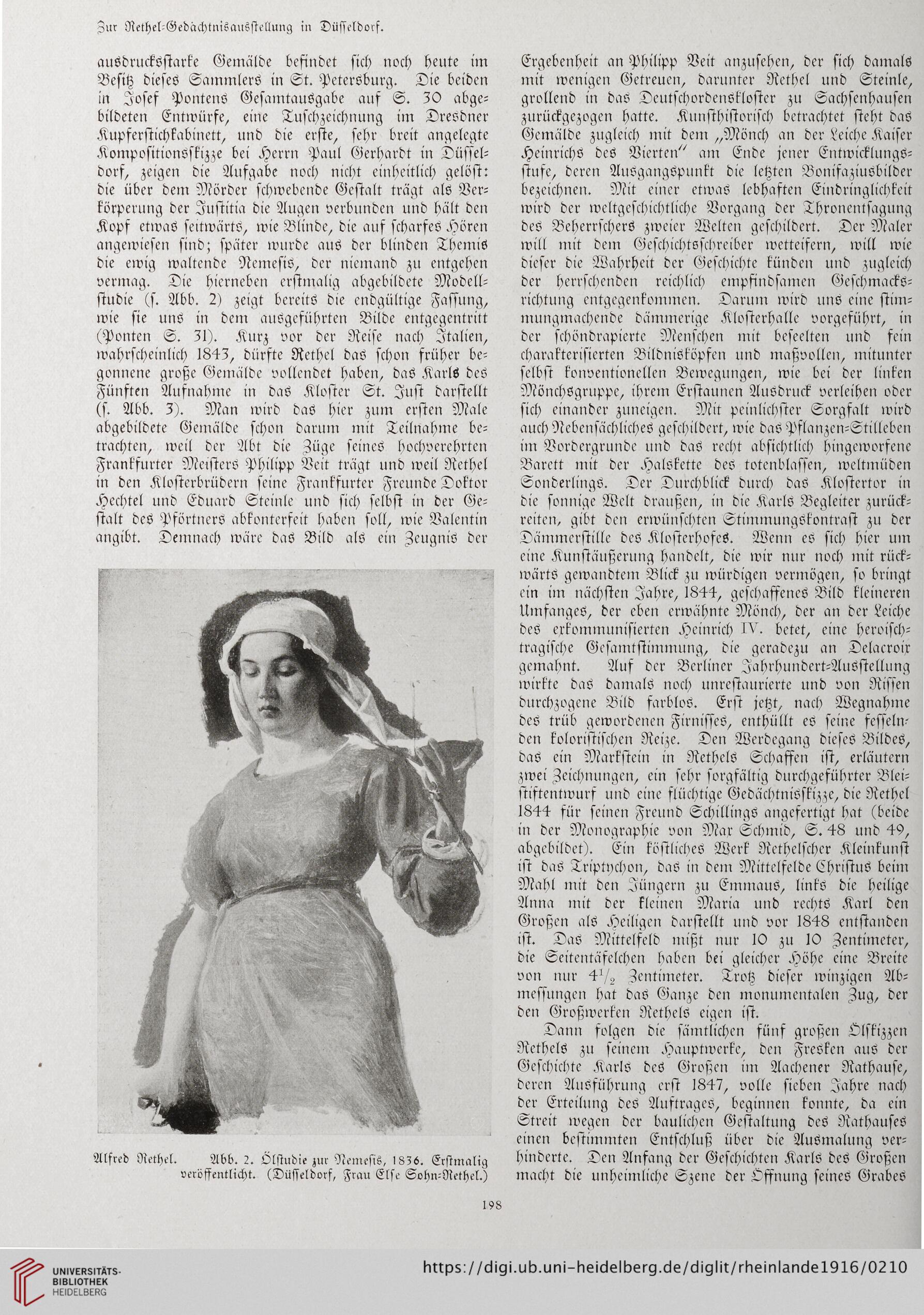

vermag. Die hicrneben erstmalig abgebildete Modell-

studie (s. Abb. 2) zeigt bereits die endgültige Fassung,

wie sie uns in dem ausgesührten Bilde entgegentritt

(Ponten S. ZI). Kurz vor der Reise nach Italien,

wahrscheinlich 184Z, dürfte Rethel das schon früher be-

gonnene große Gemälde vollendet haben, das Karls des

Fünften Ausnahme in das Kloster St. Just darstellt

(s. Abb. Z). Man wird das hier zum ersten Male

abgebildete Gemälde schon darum mit Teilnahme be-

trachten, weil der Abt die Züge seines hochverehrten

Frankfurter Meisters Philipp Veit trägt und weil Rethel

in den Klosterbrüdern seine Frankfurter Freunde Doktor

Hechtel und Eduard Stcinle und sich selbst in der Ge-

stalt des Pförtners abkonterfeit haben soll, wie Valentin

angibt. Demnach wäre das Bild als ein Zeugnis der

Alfred Nethel. Abb. 2. Ölstudie zur Nemesis, 18Z6. Erstmalig

veröffentlicht. (Düsseldorf, Frau Else SohmNethel.)

Ergebenheit an Philipp Veit anzusehen, der sich damals

mit wenigen Getreuen, darunter Nethel und Steinle,

grollend in das Deutschordenskloster zu Sachsenhausen

zurückgezogen hatte. Kunsthistorisch betrachtet steht das

Gemälde zugleich mit dem „Mönch an der Leiche Kaiser

Heinrichs des Vierteil" am Ende jener Entwicklungs-

stufe, deren Ausgangspunkt die letzten Bonisaziusbilder

bezeichnen. Mit einer etwas lebhaften Eindringlichkeit

wird der weltgeschichtliche Vorgang der Thronentsagung

des Beherrschers zweier Welten geschildert. Der Maler

will mit dem Geschichtsscbrciber wetteifern, will wie

dieser die Wahrheit der Geschichte künden und zugleich

der herrschenden reichlich empfindsamen Geschmacks-

richtung entgegenkommen. Darum wird uns eine stim-

mungmachende dämmerige Klosterhallc vorgeführt, in

der schöndrapierte Menschen nut beseelteil lind fein

charakterisierten Bildnisköpfen und maßvollen, mitunter

selbst konventionellen Bewegungen, wie bei der linken

MönchSgruppe, ihrem Erstaunen Ausdruck verleihen oder

sich einander zuneigen. Mit peinlichster Sorgfalt wird

auch Nebensächliches geschildert, wie das Pflanzen-Stilleben

im Vordergründe und das recht absichtlich hingeworsene

Barett mit der Halskette des totenblassen, wcltmüden

Sonderlings. Der Durchblick durch das Klostcrtor in

die sonnige Welt draußen, in die Karls Begleiter zurück-

reiten, gibt den erwünschten Stiminungskontrast zu der

Dänlmerstille des Klosterhoses. Wenn es sich hier um

eine Kunstäußerung handelt, die wir nur noch mit rück-

wärts gewandtem Blick zu würdigen vermögen, so bringt

ein im nächsten Jahre, 1844, geschaffenes Bild kleineren

Umfanges, der eben erwähnte Mönch, der an der Leiche

des erkommunisierten Heinrich IV. betet, eine heroisch-

tragische Gesamtstimmung, die geradezu an Delacroir

gemahnt. Aus der Berliner Iahrhuildert-Ausstellung

wirkte das damals noch unrestaurierte lind von Rissen

durchzogene Bild farblos. Erst jetzt, nach Wegnahme

des trüb gewordenen Firmstes, enthüllt es seine fesseln-

den koloristischen Reize. Den Werdegang dieses Bildes,

das ein Markstein in Rethcls Schaffen ist, erläutern

zwei Zeichnungen, ein sehr sorgfältig durchgeführter Blei-

stiftentwurs und eine flüchtige Gedächtnisskizze, die Rethel

1844 für seinen Freund Schillings angefertigt hat (beide

in der Monographie von Mar Schmid, S. 48 und 49,

abgebildet). Ein köstliches Werk Rethelscher Kleinkunst

ist das Triptychon, das in dem Mittelfelde Christus beim

Mahl mit den Jüngern zu Emmaus, links die heilige

Anna mit der kleinen Maria und rechts Karl den

Großen als Heiligen darstellt und vor 1848 entstanden

ist. Das Mittelfeld mißt nur IO zu IO Zentimeter,

die Seitentäfelchen haben bei gleicher Höhe eine Breite

von nur sil-ff? Zentimeter. Trotz dieser winzigen Ab-

messungen hat das Ganze den monumentalen Zug, der

den Großwerken RethelS eigen ist.

Dann folgen die sämtlichen fünf großen Ölskizzen

RethelS zu seinem Hauptwerke, den Fresken aus der

Geschichte Karls des Großen im Aachener Rathause,

deren Ausführung erst 1847, volle sieben Jahre nach

der Erteilung des Auftrages, beginnen konnte, da ein

Streit wegen der baulichen Gestaltung des Rathauses

einen bestimmten Entschluß über die Ausmalung ver-

hinderte. Den Anfang der Geschichten Karls des Großen

macht die unheimliche Szene der Öffnung seines Grabes

1-8

ausdrucksstarke Gemälde befiudet sich noch heute im

Besitz dieses Sammlers in St. Petersburg. Die beiden

in Josef Pontens Gesamtausgabe aus S. ZO abge-

bildeten Entwürfe, eine Tuschzeichnung im Dresdner

Kupferstichkabinett, und die erste, sehr breit angelegte

Kompositionsskizze bei Herrn Paul Gerhardt in Düssel-

dorf, zeigen die Aufgabe noch nicht einheitlich gelöst:

die über dem Mörder schwebende Gestalt trägt als Ver-

körperung der Justitia die Augen verbunden und hält den

Kopf etwas seitwärts, wie Blinde, die auf scharfes Hören

angewiesen sind; später wurde aus der blinden Themis

die ewig waltende Nemesis, der niemand zu entgehen

vermag. Die hicrneben erstmalig abgebildete Modell-

studie (s. Abb. 2) zeigt bereits die endgültige Fassung,

wie sie uns in dem ausgesührten Bilde entgegentritt

(Ponten S. ZI). Kurz vor der Reise nach Italien,

wahrscheinlich 184Z, dürfte Rethel das schon früher be-

gonnene große Gemälde vollendet haben, das Karls des

Fünften Ausnahme in das Kloster St. Just darstellt

(s. Abb. Z). Man wird das hier zum ersten Male

abgebildete Gemälde schon darum mit Teilnahme be-

trachten, weil der Abt die Züge seines hochverehrten

Frankfurter Meisters Philipp Veit trägt und weil Rethel

in den Klosterbrüdern seine Frankfurter Freunde Doktor

Hechtel und Eduard Stcinle und sich selbst in der Ge-

stalt des Pförtners abkonterfeit haben soll, wie Valentin

angibt. Demnach wäre das Bild als ein Zeugnis der

Alfred Nethel. Abb. 2. Ölstudie zur Nemesis, 18Z6. Erstmalig

veröffentlicht. (Düsseldorf, Frau Else SohmNethel.)

Ergebenheit an Philipp Veit anzusehen, der sich damals

mit wenigen Getreuen, darunter Nethel und Steinle,

grollend in das Deutschordenskloster zu Sachsenhausen

zurückgezogen hatte. Kunsthistorisch betrachtet steht das

Gemälde zugleich mit dem „Mönch an der Leiche Kaiser

Heinrichs des Vierteil" am Ende jener Entwicklungs-

stufe, deren Ausgangspunkt die letzten Bonisaziusbilder

bezeichnen. Mit einer etwas lebhaften Eindringlichkeit

wird der weltgeschichtliche Vorgang der Thronentsagung

des Beherrschers zweier Welten geschildert. Der Maler

will mit dem Geschichtsscbrciber wetteifern, will wie

dieser die Wahrheit der Geschichte künden und zugleich

der herrschenden reichlich empfindsamen Geschmacks-

richtung entgegenkommen. Darum wird uns eine stim-

mungmachende dämmerige Klosterhallc vorgeführt, in

der schöndrapierte Menschen nut beseelteil lind fein

charakterisierten Bildnisköpfen und maßvollen, mitunter

selbst konventionellen Bewegungen, wie bei der linken

MönchSgruppe, ihrem Erstaunen Ausdruck verleihen oder

sich einander zuneigen. Mit peinlichster Sorgfalt wird

auch Nebensächliches geschildert, wie das Pflanzen-Stilleben

im Vordergründe und das recht absichtlich hingeworsene

Barett mit der Halskette des totenblassen, wcltmüden

Sonderlings. Der Durchblick durch das Klostcrtor in

die sonnige Welt draußen, in die Karls Begleiter zurück-

reiten, gibt den erwünschten Stiminungskontrast zu der

Dänlmerstille des Klosterhoses. Wenn es sich hier um

eine Kunstäußerung handelt, die wir nur noch mit rück-

wärts gewandtem Blick zu würdigen vermögen, so bringt

ein im nächsten Jahre, 1844, geschaffenes Bild kleineren

Umfanges, der eben erwähnte Mönch, der an der Leiche

des erkommunisierten Heinrich IV. betet, eine heroisch-

tragische Gesamtstimmung, die geradezu an Delacroir

gemahnt. Aus der Berliner Iahrhuildert-Ausstellung

wirkte das damals noch unrestaurierte lind von Rissen

durchzogene Bild farblos. Erst jetzt, nach Wegnahme

des trüb gewordenen Firmstes, enthüllt es seine fesseln-

den koloristischen Reize. Den Werdegang dieses Bildes,

das ein Markstein in Rethcls Schaffen ist, erläutern

zwei Zeichnungen, ein sehr sorgfältig durchgeführter Blei-

stiftentwurs und eine flüchtige Gedächtnisskizze, die Rethel

1844 für seinen Freund Schillings angefertigt hat (beide

in der Monographie von Mar Schmid, S. 48 und 49,

abgebildet). Ein köstliches Werk Rethelscher Kleinkunst

ist das Triptychon, das in dem Mittelfelde Christus beim

Mahl mit den Jüngern zu Emmaus, links die heilige

Anna mit der kleinen Maria und rechts Karl den

Großen als Heiligen darstellt und vor 1848 entstanden

ist. Das Mittelfeld mißt nur IO zu IO Zentimeter,

die Seitentäfelchen haben bei gleicher Höhe eine Breite

von nur sil-ff? Zentimeter. Trotz dieser winzigen Ab-

messungen hat das Ganze den monumentalen Zug, der

den Großwerken RethelS eigen ist.

Dann folgen die sämtlichen fünf großen Ölskizzen

RethelS zu seinem Hauptwerke, den Fresken aus der

Geschichte Karls des Großen im Aachener Rathause,

deren Ausführung erst 1847, volle sieben Jahre nach

der Erteilung des Auftrages, beginnen konnte, da ein

Streit wegen der baulichen Gestaltung des Rathauses

einen bestimmten Entschluß über die Ausmalung ver-

hinderte. Den Anfang der Geschichten Karls des Großen

macht die unheimliche Szene der Öffnung seines Grabes

1-8