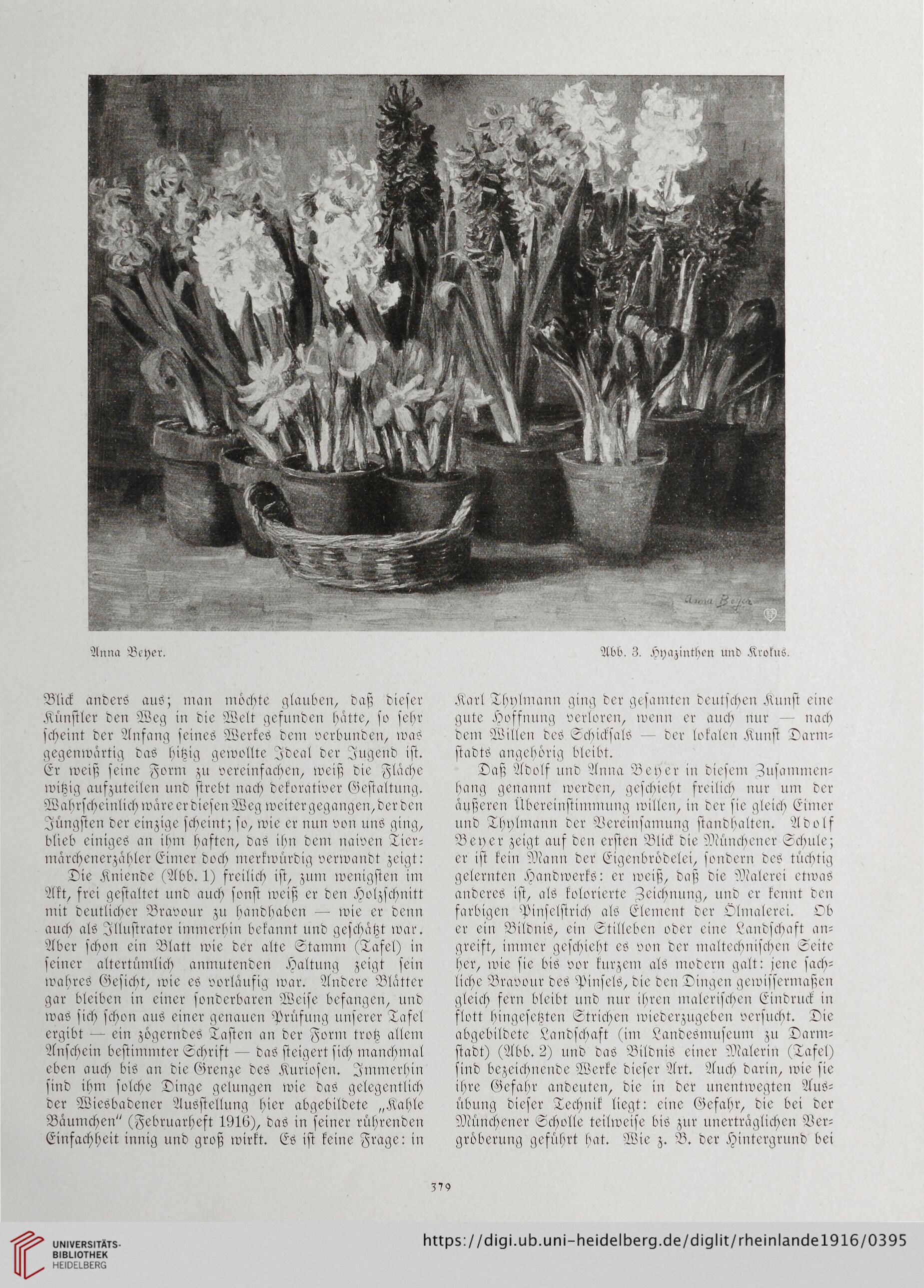

Anna Beyer.

Abb. 3. Hyazinthen und Krokus.

Bück anders aus; man möchte glauben, daß dieser

Künstler den Weg in die Welt gefunden hatte, so sehr

scheint der Anfang seines Werkes dem verbunden, was

gegenwärtig das hitzig gewollte Ideal der Jugend ist.

Er weiß seine Form zu vereinfachen, weiß die Flache

witzig aufzuteilen und strebt nach dekorativer Gestaltung.

Wahrscheinlich wäre er diesen Weg weiter gegangen, der den

Jüngsten der einzige scheint; so, wie er nun von uns ging,

blieb einiges an ihm haften, das ihn dem naiven Tier-

märchenerzähler Eimer doch merkwürdig verwandt zeigt:

Die Kniende (Abb. 1) freilich ist, zum wenigsten im

Akt, frei gestaltet und auch sonst weiß er den Holzschnitt

mit deutlicher Bravour zu handhaben — wie er denn

auch als Illustrator immerhin bekannt und geschätzt war.

Aber schon ein Blatt wie der alte Stamm (Tafel) in

seiner altertümlich anmutenden Haltung zeigt sein

wahres Gesicht, wie es vorläufig war. Andere Blätter

gar bleiben in einer sonderbaren Weise befangen, und

was sich schon aus einer genauen Prüfung unserer Tafel

ergibt — ein zögerndes Tasten an der Form trotz allem

Anschein bestimmter Schrift — das steigert sich manchmal

eben auch bis an die Grenze des Kuriosen. Immerhin

sind ihm solche Dinge gelungen wie das gelegentlich

der Wiesbadener Ausstellung hier abgebildete „Kahle

Bäumchen" (Februarheft 1916), das in seiner rührenden

Einfachheit innig und groß wirkt. Es ist keine Frage: in

Karl Thylmann ging der gesamten deutschen Kunst eine

gute Hoffnung verloren, wenn er auch nur — nach

dem Willen des Schicksals — der lokalen Kunst Darm-

stadts angehörig bleibt.

Daß Adolf und Anna Beyer in diesem Zusammen-

hang genannt werden, geschieht freilich nur um der

äußeren Übereinstimmung willen, in der sie gleich Eimer

und Thylmann der Vereinsamung standhalten. Adolf

Beyer zeigt auf den ersten Blick die Münchener Schule;

er ist kein Mann der Eigenbrötelei, sondern des tüchtig

gelernten Handwerks: er weiß, daß die Malerei etwas

anderes ist, als kolorierte Aeichnung, und er kennt den

farbigen Pinselstrich als Element der Ölmalerei. Ob

er ein Bildnis, ein Stilleben oder eine Landschaft an-

greift, immer geschieht es von der maltechnischen Seite

her, wie sie bis vor kurzem als modern galt: jene sach-

liche Bravour des Pinsels, die den Dingen gewissermaßen

gleich fern bleibt und nur ihren malerischen Eindruck in

flott hingesetzten Strichen wiederzugeben versucht. Die

abgebildete Landschaft (im Landesmuseum zu Darm-

stadt) (Abb. 2) und das Bildnis einer Malerin (Tafel)

sind bezeichnende Werke dieser Art. Auch darin, wie sie

ihre Gefahr andeuten, die in der unentwegten Aus-

übung dieser Technik liegt: eine Gefahr, die bei der

Münchener Scholle teilweise bis zur unerträglichen Ver-

gröberung geführt hat. Wie z. B. der Hintergrund bei