Antwort gewesen: dein Alten,

Überlebten, dein in Sattheit klein-

lich gewordenen Geschäftsgeist,

dem geldgierigen Gelegenheits-

schwindel aiis allen Gebieten hat

er gegolten, allein, was am Tag

klebte, und die Ewigkeit, der

Idealismus, der Glaube unseres

Volkes hat daraus geklungen.

Der Glaube, daß wir nun end-

lich die im ersten Taumel der

siebziger Jahre vergeudete Erb-

schaft antreten könnten: Jung-

deutschland war auf den Plan

getreten, und um Deutschland

von morgen, nicht um das von

gestern ging und geht sein

Kampf. Die Dekadenz: das

waren die Massenauflagen der

seichtesten Unterhaltungsschrift-

steller und die fünfstelligen

Bilderpreise der Modegrößen,

der Kino- und Varietegeist ziem-

lich unserer gesamten Öffentlich-

keit. Und wenn eine Sorge an-

fangs des Krieges allgemein

war, so war es die, daß uns

ein allzuleichter Sieg die Be-

freiung von diesem Geist doch

wieder ins Gegenteil verkehren

möchte.

Wohin die Erneuerung un-

serer Malerei strebt und welches

ihre Mittel sind, das ist im ein-

zelnen hier oft genug dargclegt

worden, um diesmal voraus-

gesetzt zu werden. Alles, was

seinerzeit über die Bildkomposi-

tion bei Adolf Hoelzel (Januar-

heft 1914) gesagt wurde, läßt

sich auf Eberz anwenden; als

sein Schüler strebt er von dem

naiven Naturalismus, darin

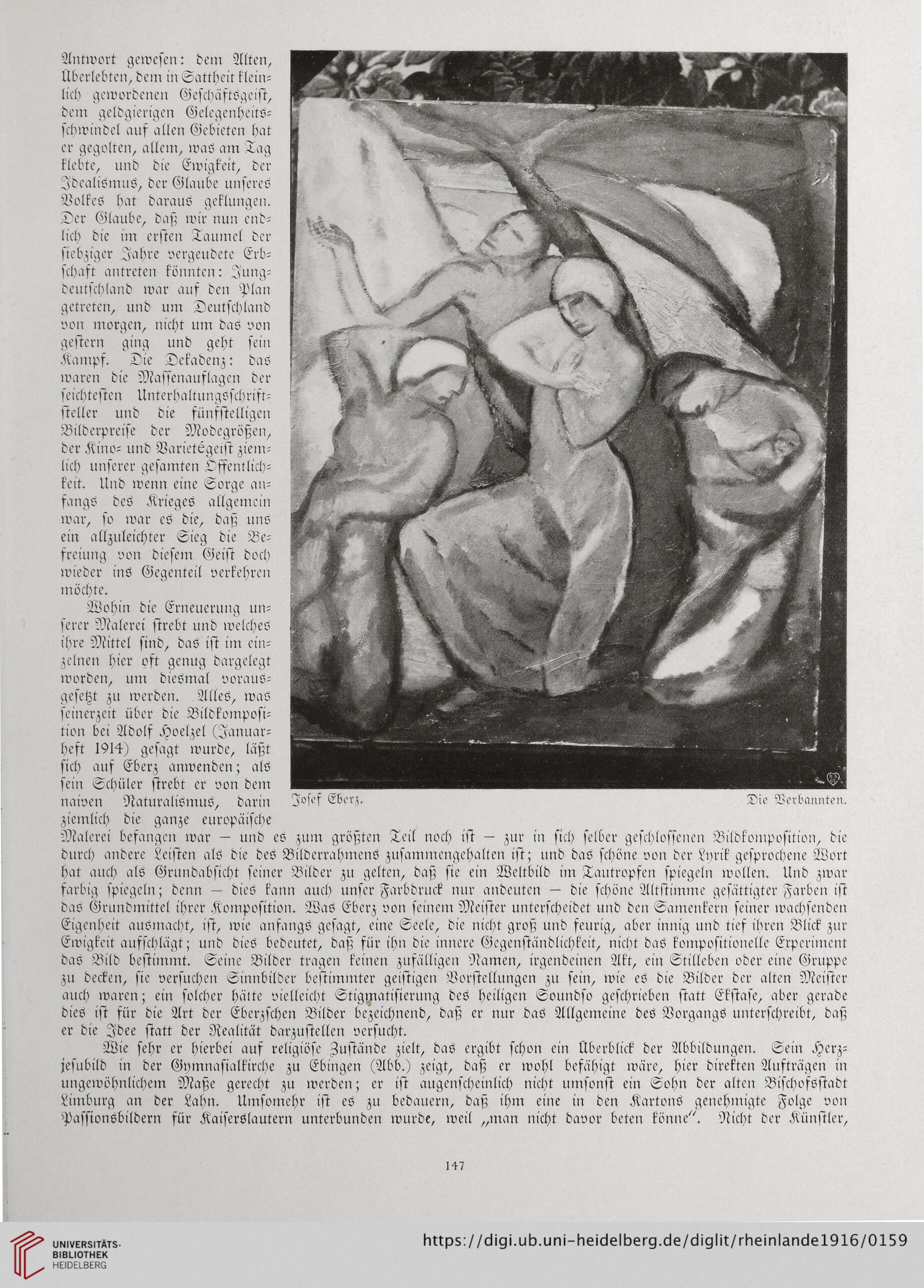

Josef Eberz. Die Verbannten.

ziemlich die ganze europäische

Malerei befangen war — und es zum größten Teil noch ist — zur in sich selber geschlossenen Bildkomposition, die

durch andere Leisten als die des Bildcrrahmens zusammengehalten ist; und das schöne von der Lyrik gesprochene Wort

hat auch als Grundabsicht seiner Bilder zu gelten, daß sie ein Weltbild im Tautropfen spiegeln wollen. Und zwar

farbig spiegeln; denn — dies kann auch unser Farbdruck nur andeuten — die schöne Altstimme gesättigter Farben ist

das Grundmittel ihrer Komposition. WaS Eberz von seinem Meister unterscheidet und den Samenkern seiner wachsenden

Eigenheit auSmacht, ist, wie anfangs gesagt, eine Seele, die nicht groß und feurig, aber innig und tief ihren Blick zur

Ewigkeit auffchlägt; und dies bedeutet, daß für ihn die innere Gegenständlichkeit, nicht daö kompositionelle Experiment

das Bild bestimmt. Seine Bilder tragen keinen zufälligen Namen, irgendeinen Akt, ein Stilleben oder eine Gruppe

zu decken, sie versuchen Sinnbilder bestimmter geistigen Vorstellungen zu sein, wie eö die Bilder der alten Meister

auch waren; ein solcher hätte vielleicht Stigmatisierung deö heiligen Soundso geschrieben statt Ekstase, aber gerade

dies ist für die Art der Eberzschen Bilder bezeichnend, daß er nur das Allgemeine des Vorgangs unterschreibt, daß

er die Idee statt der Realität darzustellen versucht.

Wie sehr er hierbei auf religiöse Zustände zielt, das ergibt schon ein Überblick der Abbildungen. Sein Herz-

jesubild in der Gymnasialkirche zu Ebingen (Abb.) zeigt, daß er wohl befähigt wäre, hier direkten Aufträgen in

ungewöhnlichem Maße gerecht zu werden; er ist augenscheinlich nicht umsonst ein Sohn der alten Bischofsstadt

Limburg an der Lahn. Umsomehr ist es zu bedauern, daß ihm eine in den Kartons genehmigte Folge von

Passiorisbildern für Kaiserslautern unterbunden wurde, weil „man nicht davor beten könne". Nicht der Künstler,

147

Überlebten, dein in Sattheit klein-

lich gewordenen Geschäftsgeist,

dem geldgierigen Gelegenheits-

schwindel aiis allen Gebieten hat

er gegolten, allein, was am Tag

klebte, und die Ewigkeit, der

Idealismus, der Glaube unseres

Volkes hat daraus geklungen.

Der Glaube, daß wir nun end-

lich die im ersten Taumel der

siebziger Jahre vergeudete Erb-

schaft antreten könnten: Jung-

deutschland war auf den Plan

getreten, und um Deutschland

von morgen, nicht um das von

gestern ging und geht sein

Kampf. Die Dekadenz: das

waren die Massenauflagen der

seichtesten Unterhaltungsschrift-

steller und die fünfstelligen

Bilderpreise der Modegrößen,

der Kino- und Varietegeist ziem-

lich unserer gesamten Öffentlich-

keit. Und wenn eine Sorge an-

fangs des Krieges allgemein

war, so war es die, daß uns

ein allzuleichter Sieg die Be-

freiung von diesem Geist doch

wieder ins Gegenteil verkehren

möchte.

Wohin die Erneuerung un-

serer Malerei strebt und welches

ihre Mittel sind, das ist im ein-

zelnen hier oft genug dargclegt

worden, um diesmal voraus-

gesetzt zu werden. Alles, was

seinerzeit über die Bildkomposi-

tion bei Adolf Hoelzel (Januar-

heft 1914) gesagt wurde, läßt

sich auf Eberz anwenden; als

sein Schüler strebt er von dem

naiven Naturalismus, darin

Josef Eberz. Die Verbannten.

ziemlich die ganze europäische

Malerei befangen war — und es zum größten Teil noch ist — zur in sich selber geschlossenen Bildkomposition, die

durch andere Leisten als die des Bildcrrahmens zusammengehalten ist; und das schöne von der Lyrik gesprochene Wort

hat auch als Grundabsicht seiner Bilder zu gelten, daß sie ein Weltbild im Tautropfen spiegeln wollen. Und zwar

farbig spiegeln; denn — dies kann auch unser Farbdruck nur andeuten — die schöne Altstimme gesättigter Farben ist

das Grundmittel ihrer Komposition. WaS Eberz von seinem Meister unterscheidet und den Samenkern seiner wachsenden

Eigenheit auSmacht, ist, wie anfangs gesagt, eine Seele, die nicht groß und feurig, aber innig und tief ihren Blick zur

Ewigkeit auffchlägt; und dies bedeutet, daß für ihn die innere Gegenständlichkeit, nicht daö kompositionelle Experiment

das Bild bestimmt. Seine Bilder tragen keinen zufälligen Namen, irgendeinen Akt, ein Stilleben oder eine Gruppe

zu decken, sie versuchen Sinnbilder bestimmter geistigen Vorstellungen zu sein, wie eö die Bilder der alten Meister

auch waren; ein solcher hätte vielleicht Stigmatisierung deö heiligen Soundso geschrieben statt Ekstase, aber gerade

dies ist für die Art der Eberzschen Bilder bezeichnend, daß er nur das Allgemeine des Vorgangs unterschreibt, daß

er die Idee statt der Realität darzustellen versucht.

Wie sehr er hierbei auf religiöse Zustände zielt, das ergibt schon ein Überblick der Abbildungen. Sein Herz-

jesubild in der Gymnasialkirche zu Ebingen (Abb.) zeigt, daß er wohl befähigt wäre, hier direkten Aufträgen in

ungewöhnlichem Maße gerecht zu werden; er ist augenscheinlich nicht umsonst ein Sohn der alten Bischofsstadt

Limburg an der Lahn. Umsomehr ist es zu bedauern, daß ihm eine in den Kartons genehmigte Folge von

Passiorisbildern für Kaiserslautern unterbunden wurde, weil „man nicht davor beten könne". Nicht der Künstler,

147