Mktober-Heft.

Zllustr. kunstgewerbl. Zeitschrift für Znnen-Dekoration.

Seite f7s.

Uwas über

von Georg Straffer.

Me mehr draußen die Pflanzen im Herbste gelb werden und die

kM Blumen sich in die Treibhäuser zurückziehen, um so künstlicher

wird die Kunst des Gärtners. Es ist vielfach erstaunlich, welche

Kunststücke die Gärtner aussühren, um ahnungslosen Blumen-

freunden ein X für ein U vorzumachen.

Die „Neuesten Erfindungen und Erfahrungen" theilen einige

sehr interessante gärtnerische Kolorit-Geheimnisse der Königin der

Blumen, der Rose, mit. Den Liebhabern der Theerose sei ver-

rathen, daß man diese geschätzte Blume aus gewöhnlichen weißen

Rosen in Zeit einer Stunde aufschminkt zu herrlich prangendem

Gelb. Ein Liter warmes Wasser wird zu 8—sO Gramm Pikrin-

säure oder auch Alaun und Anilinorange gegeben; sobald das

Wasser kalt ist, taucht man die weißen Rosen hinein und nach

einer Stunde sind sie in schöne gelbe Theerofen verwandelt.

Mit etwas Zodviolett färbt man jede Rose in jenes Blau-

violett, das als Modefarbe der Damenkleider seit längerer Zeit

gerne getragen wird. — Mit etwas Saffranin und Turcuma

erzielt man hell Scharlach. — Um Rosarosen in dunkelrothe zu

verwandeln, wendet man etwas Alaun und Saffranin an.

Kommt der Herbst, färbt er die Blätter und rafft das Pflanzen-

leben dahin. Wer die Schönheit aufbewahren will, muß sich die

Pflanzen zwischen Stein und Löschblatt ins Herbarium pressen

oder in Spiritus legen, wenn die Pflanzen rund und voll und zu

anatomischen Untersuchungen geeignet bleiben sollen.

Leider wurde den Sammlern manche Freude verdorben; denn

im Spiritus gingen die Farben verloren, und das Pflanzengebilde

sammt dem Spiritus verwandelte sich bald in eine schmutzig

braune Tunke. Herr Dr. Tschirsch in Berlin hat aber (nach der

„Deutschen Ztg.") ein Mittel gefunden, das sowohl das Grün

als die übrigen Farben erhält und dabei den Spiritus klar läßt.

Zn einer Sitzung der deutschen botanischen Gesellschaft berichtete

er über sein Verfahren, welches darin besteht, daß man die

Pflanzen, ehe man sie dem Spiritus anvertraut, in eine Lösung

eines Bariumsalzes oder eines Bleisalzes legt. Dadurch bildet

sich nur sehr wenig lichtgelb, was von der kleinen Menge des

in den Blättern enthaltenen und in Alkohol löslich bleibenden

Ztanthophylls herrührt, jenes Farbstoffes, der die gelbe Herbst-

färbung der Blätter bewirkt.

Die Haltbarkeit der Farben ist eine Frage, die andere Leute

noch mehr interessirt als die Botaniker. Das Licht bleicht die

eine Farbe mehr als die andere, und die eine Lichtart ist den

Farben schädlicher als die andere Lichtart.

Das hellere Licht bleicht am meisten, jedoch wirkt Gaslicht

durch seine Verbrennungsprodukte weit schädlicher als das elektrische.

So hat man in der Pariser Mper sich beeilt, Glühlicht einzu-

führen, als man bemerkte, daß die kostbaren Wandgemälde durch

die Gasbeleuchtung Schaden litten. — Modenmagazine beleuchtet

man mit elektrischem Licht, dessen Mondscheinlichtkarakter die

Farben klar und gut erkennen läßt und die Waaren nicht verdirbt,

wenn man für die empfindlicheren Farben, die man ja auch dem

Sonnenlichte nicht dauernd auszusetzen pflegt, etwas Sorge trägt.

Zn letzter Zeit hat man interessante Versuche darüber ange-

stellt, welchen Einfluß das elektrische Licht auf die verschiedenen

Farben ausübt. Es fand sich, daß das aus dem Steinkohlentheer

hergestellte Alizarinroth die echteste Farbe ist, die am längsten

widersteht; Kochenille ist ebenso lichtempfindlich wie Fuchsin und

das aus Saffranin gewonnene Rosa. Zm Allgemeinen wirkt das

weißlich strahlende Licht der elektrischen Bogen-Lampe, welches,

wie das Sonnenlicht, Pflanzen zur Entwickelung bringt, Blumen

erblühen läßt, dem Fotografen theilweise die Sonne ersetzt, unge-

fähr fünfmal schwächer als Sonnenlicht („Zeitschrift für Elektro-

technik"). Die Zeit, in welcher das Bogenlicht eine Farbe aus-

bleicht, dauert demnach fünfmal länger, als wenn dieselbe Farbe

dem Sonnenlichte ausgesetzt würde.

Wie Eingangs dieser Zeilen auf die Aufbewahrung und

Färbung der Pflanzen und Blumen hingewiesen wurde, so sei

noch erwähnt, daß die in Sprit gelegten Pflanzen auch später

noch, nachdem der Spiritus abgetropft ist, in einen in der Luft

rasch erstarrenden Lack getunkt, und dann einzeln zum Trocknen

aufgehangen werden, und nachdem damit prächtige Gruppen zu

Dekorationen verschiedenster Art gebildet werden können, somit

mancher Zimmerschmuck durch etwas geschickte Arrangirung in

den Wintertagen

noch Freude be-

reitet. (Maler-Ztg.)

Befestigung von

Gitterstiilicn im

Erdreich. Bei Be-

festigung dünner,

eiserner Gitter-

stäbe im Erd-

reich stößt man

sehr häufig auf

Schwierigkeiten.

Zn den meisten

Fällen ordnet

man kleine, ge-

mauerte Ziegel-

steinpfeiler oder

Hausteinpseiler

an, in die ein

Loch gestemmt

wird, das den

Stab aufnimmt.

Die Befestigung

erfolgt dann

durch Begießen

mit Tement oder

Blei. Bei der

vor einiger Zeit

ausgeführten

Einfriedigung

eines Denkmales

in Holzminden

hat man nach

„Haarmann's

Zeitung f. Bau-

handwerker" die

Befestigung der

Gitterstäbe in

folgender Weise

ausgeführt: Die

den Gitterstab

bildenden beiden Flacheisen von je 6 zu 20 mm Stärke wurden

an ihrem unteren Ende rechtwinkelig zu der Gitteröffnung

gekröpft, sodann nach unten umgebogen und in etwa HO mm

weite, 300 mm lange Drainrohre gesteckt. Die Drainrohre

wurden in den Erdboden fest eingestampft und, nachdem die

gebogenen Stabenden eingesetzt waren, mit gutem Tementbeton

ausgegossen. Diese Anordnung bewährt sich. Das an und für

sich schwache Gitter ist nach jeder Richtung hin steif. Die Höhe

des Gitters beträgt Y00 mm. Die beiden Flacheisen sind dreimal

miteinander verschraubt. Das zwischen den Stäben befindliche

Flechtwerk besteht aus 5 mm starkem Eisendraht. —

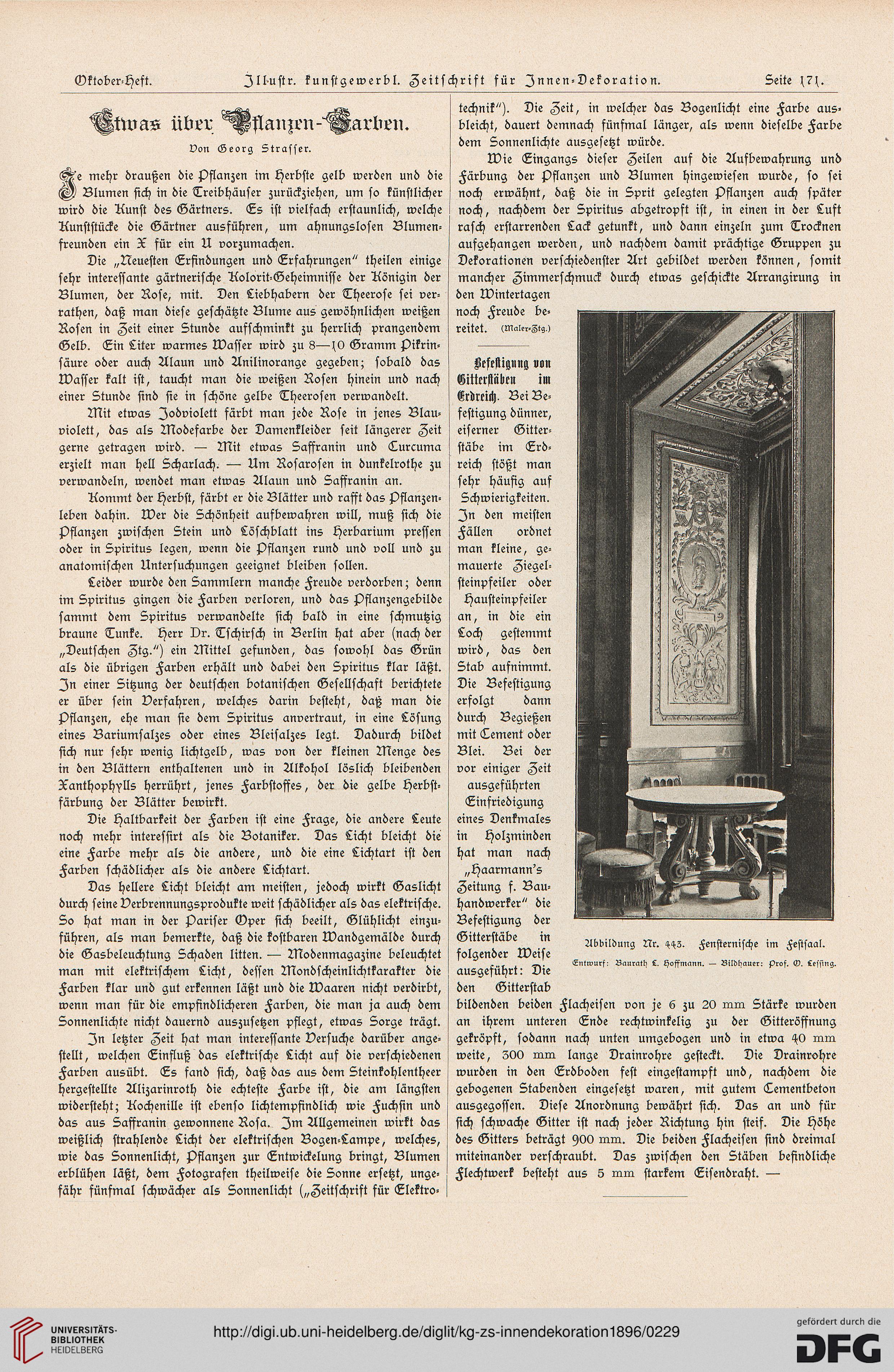

Abbildung Nr. HHZ. Fensternische im Festsaal.

Zllustr. kunstgewerbl. Zeitschrift für Znnen-Dekoration.

Seite f7s.

Uwas über

von Georg Straffer.

Me mehr draußen die Pflanzen im Herbste gelb werden und die

kM Blumen sich in die Treibhäuser zurückziehen, um so künstlicher

wird die Kunst des Gärtners. Es ist vielfach erstaunlich, welche

Kunststücke die Gärtner aussühren, um ahnungslosen Blumen-

freunden ein X für ein U vorzumachen.

Die „Neuesten Erfindungen und Erfahrungen" theilen einige

sehr interessante gärtnerische Kolorit-Geheimnisse der Königin der

Blumen, der Rose, mit. Den Liebhabern der Theerose sei ver-

rathen, daß man diese geschätzte Blume aus gewöhnlichen weißen

Rosen in Zeit einer Stunde aufschminkt zu herrlich prangendem

Gelb. Ein Liter warmes Wasser wird zu 8—sO Gramm Pikrin-

säure oder auch Alaun und Anilinorange gegeben; sobald das

Wasser kalt ist, taucht man die weißen Rosen hinein und nach

einer Stunde sind sie in schöne gelbe Theerofen verwandelt.

Mit etwas Zodviolett färbt man jede Rose in jenes Blau-

violett, das als Modefarbe der Damenkleider seit längerer Zeit

gerne getragen wird. — Mit etwas Saffranin und Turcuma

erzielt man hell Scharlach. — Um Rosarosen in dunkelrothe zu

verwandeln, wendet man etwas Alaun und Saffranin an.

Kommt der Herbst, färbt er die Blätter und rafft das Pflanzen-

leben dahin. Wer die Schönheit aufbewahren will, muß sich die

Pflanzen zwischen Stein und Löschblatt ins Herbarium pressen

oder in Spiritus legen, wenn die Pflanzen rund und voll und zu

anatomischen Untersuchungen geeignet bleiben sollen.

Leider wurde den Sammlern manche Freude verdorben; denn

im Spiritus gingen die Farben verloren, und das Pflanzengebilde

sammt dem Spiritus verwandelte sich bald in eine schmutzig

braune Tunke. Herr Dr. Tschirsch in Berlin hat aber (nach der

„Deutschen Ztg.") ein Mittel gefunden, das sowohl das Grün

als die übrigen Farben erhält und dabei den Spiritus klar läßt.

Zn einer Sitzung der deutschen botanischen Gesellschaft berichtete

er über sein Verfahren, welches darin besteht, daß man die

Pflanzen, ehe man sie dem Spiritus anvertraut, in eine Lösung

eines Bariumsalzes oder eines Bleisalzes legt. Dadurch bildet

sich nur sehr wenig lichtgelb, was von der kleinen Menge des

in den Blättern enthaltenen und in Alkohol löslich bleibenden

Ztanthophylls herrührt, jenes Farbstoffes, der die gelbe Herbst-

färbung der Blätter bewirkt.

Die Haltbarkeit der Farben ist eine Frage, die andere Leute

noch mehr interessirt als die Botaniker. Das Licht bleicht die

eine Farbe mehr als die andere, und die eine Lichtart ist den

Farben schädlicher als die andere Lichtart.

Das hellere Licht bleicht am meisten, jedoch wirkt Gaslicht

durch seine Verbrennungsprodukte weit schädlicher als das elektrische.

So hat man in der Pariser Mper sich beeilt, Glühlicht einzu-

führen, als man bemerkte, daß die kostbaren Wandgemälde durch

die Gasbeleuchtung Schaden litten. — Modenmagazine beleuchtet

man mit elektrischem Licht, dessen Mondscheinlichtkarakter die

Farben klar und gut erkennen läßt und die Waaren nicht verdirbt,

wenn man für die empfindlicheren Farben, die man ja auch dem

Sonnenlichte nicht dauernd auszusetzen pflegt, etwas Sorge trägt.

Zn letzter Zeit hat man interessante Versuche darüber ange-

stellt, welchen Einfluß das elektrische Licht auf die verschiedenen

Farben ausübt. Es fand sich, daß das aus dem Steinkohlentheer

hergestellte Alizarinroth die echteste Farbe ist, die am längsten

widersteht; Kochenille ist ebenso lichtempfindlich wie Fuchsin und

das aus Saffranin gewonnene Rosa. Zm Allgemeinen wirkt das

weißlich strahlende Licht der elektrischen Bogen-Lampe, welches,

wie das Sonnenlicht, Pflanzen zur Entwickelung bringt, Blumen

erblühen läßt, dem Fotografen theilweise die Sonne ersetzt, unge-

fähr fünfmal schwächer als Sonnenlicht („Zeitschrift für Elektro-

technik"). Die Zeit, in welcher das Bogenlicht eine Farbe aus-

bleicht, dauert demnach fünfmal länger, als wenn dieselbe Farbe

dem Sonnenlichte ausgesetzt würde.

Wie Eingangs dieser Zeilen auf die Aufbewahrung und

Färbung der Pflanzen und Blumen hingewiesen wurde, so sei

noch erwähnt, daß die in Sprit gelegten Pflanzen auch später

noch, nachdem der Spiritus abgetropft ist, in einen in der Luft

rasch erstarrenden Lack getunkt, und dann einzeln zum Trocknen

aufgehangen werden, und nachdem damit prächtige Gruppen zu

Dekorationen verschiedenster Art gebildet werden können, somit

mancher Zimmerschmuck durch etwas geschickte Arrangirung in

den Wintertagen

noch Freude be-

reitet. (Maler-Ztg.)

Befestigung von

Gitterstiilicn im

Erdreich. Bei Be-

festigung dünner,

eiserner Gitter-

stäbe im Erd-

reich stößt man

sehr häufig auf

Schwierigkeiten.

Zn den meisten

Fällen ordnet

man kleine, ge-

mauerte Ziegel-

steinpfeiler oder

Hausteinpseiler

an, in die ein

Loch gestemmt

wird, das den

Stab aufnimmt.

Die Befestigung

erfolgt dann

durch Begießen

mit Tement oder

Blei. Bei der

vor einiger Zeit

ausgeführten

Einfriedigung

eines Denkmales

in Holzminden

hat man nach

„Haarmann's

Zeitung f. Bau-

handwerker" die

Befestigung der

Gitterstäbe in

folgender Weise

ausgeführt: Die

den Gitterstab

bildenden beiden Flacheisen von je 6 zu 20 mm Stärke wurden

an ihrem unteren Ende rechtwinkelig zu der Gitteröffnung

gekröpft, sodann nach unten umgebogen und in etwa HO mm

weite, 300 mm lange Drainrohre gesteckt. Die Drainrohre

wurden in den Erdboden fest eingestampft und, nachdem die

gebogenen Stabenden eingesetzt waren, mit gutem Tementbeton

ausgegossen. Diese Anordnung bewährt sich. Das an und für

sich schwache Gitter ist nach jeder Richtung hin steif. Die Höhe

des Gitters beträgt Y00 mm. Die beiden Flacheisen sind dreimal

miteinander verschraubt. Das zwischen den Stäben befindliche

Flechtwerk besteht aus 5 mm starkem Eisendraht. —

Abbildung Nr. HHZ. Fensternische im Festsaal.