30

BLÄTTER FÜR GEMÄLDEKUNDE.

Nr. 2.

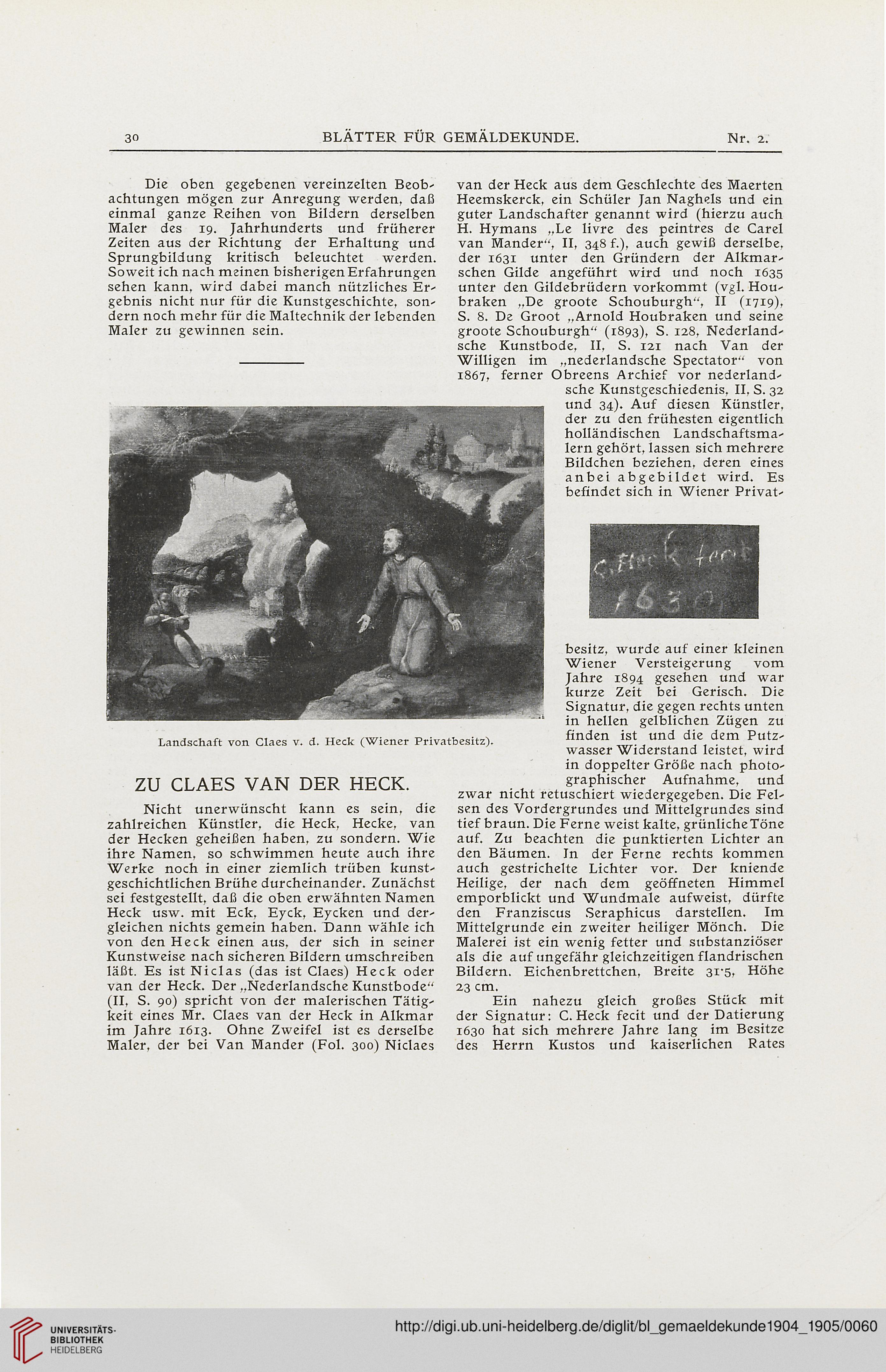

Landschaft von Glaes v. d. Heck (Wiener Privatbesitz).

ZU CLAES VAN DER HECK.

Nicht unerwünscht kann es sein, die

zahlreichen Künstler, die Heck, Hecke, van

der Hecken geheißen haben, zu sondern. Wie

ihre Namen, so schwimmen heute auch ihre

Werke noch in einer ziemlich trüben kunst-

geschichtlichen Brühe durcheinander. Zunächst

sei festgestellt, daß die oben erwähnten Namen

Heck usw. mit Eck, Eyck, Eycken und der-

gleichen nichts gemein haben. Dann wähle ich

von den Heck einen aus, der sich in seiner

Kunstweise nach sicheren Bildern umschreiben

läßt. Es ist Niclas (das ist Claes) Heck oder

van der Heck. Der „Nederlandsche Kunstbode“

(II, S. 90) spricht von der malerischen Tätig-

keit eines Mr. Claes van der Heck in Alkmar

im Jahre 1613. Ohne Zweifel ist es derselbe

Maler, der bei Van Mander (Fol. 300) Nidaes

besitz, wurde auf einer kleinen

Wiener Versteigerung vom

Jahre 1894 gesehen und war

kurze Zeit bei Gerisch. Die

Signatur, die gegen rechts unten

in hellen gelblichen Zügen zu

finden ist und die dem Putz-

wasser Widerstand leistet, wird

in doppelter Größe nach photo-

graphischer Aufnahme, und

zwar nicht retuschiert wiedergegeben. Die Fel-

sen des Vordergrundes und Mittelgrundes sind

tief braun. Die Ferne weist kalte, grünlicheTöne

auf. Zu beachten die punktierten Lichter an

den Bäumen. In der Ferne rechts kommen

auch gestrichelte Lichter vor. Der kniende

Heilige, der nach dem geöffneten Himmel

emporblickt und Wundmale aufweist, dürfte

den Franziscus Seraphicus darstellen. Im

Mittelgründe ein zweiter heiliger Mönch. Die

Malerei ist ein wenig fetter und substanziöser

als die auf ungefähr gleichzeitigen flandrischen

Bildern. Eichenbrettchen, Breite 31-5, Höhe

23 cm.

Ein nahezu gleich großes Stück mit

der Signatur: C. Heck fecit und der Datierung

1630 hat sich mehrere Jahre lang im Besitze

des Herrn Kustos und kaiserlichen Rates

Die oben gegebenen vereinzelten Beob-

achtungen mögen zur Anregung werden, daß

einmal ganze Reihen von Bildern derselben

Maler des 19. Jahrhunderts und früherer

Zeiten aus der Richtung der Erhaltung und

Sprungbildung kritisch beleuchtet werden.

Soweit ich nach meinen bisherigen Erfahrungen

sehen kann, wird dabei manch nützliches Er-

gebnis nicht nur für die Kunstgeschichte, son-

dern noch mehr für die Maltechnik der lebenden

Maler zu gewinnen sein.

van der Heck aus dem Geschlechte des Maerten

Heemskerck, ein Schüler Jan Naghels und ein

guter Landschafter genannt wird (hierzu auch

H. Hymans „Le livre des peintres de Carel

van Mander“, II, 348 f.), auch gewiß derselbe,

der 1631 unter den Gründern der Alkmar-

schen Gilde angeführt wird und noch 1635

unter den Gildebrüdern vorkommt (vgl. Hou-

braken „De groote Schouburgh“, II (1719),

S. 8. De Groot „Arnold Houbraken und seine

groote Schouburgh“ (1893), S. 128, Nederland-

sche Kunstbode, II, S. 121 nach Van der

Willigen im „nederlandsche Spectator“ von

1867, ferner Obreens Archief vor nederland-

sche Kunstgeschiedenis, II, S. 32

und 34). Auf diesen Künstler,

der zu den frühesten eigentlich

holländischen Landschaftsma-

lern gehört, lassen sich mehrere

Bildchen beziehen, deren eines

anbei abgebildet wird. Es

befindet sich in Wiener Privat-

BLÄTTER FÜR GEMÄLDEKUNDE.

Nr. 2.

Landschaft von Glaes v. d. Heck (Wiener Privatbesitz).

ZU CLAES VAN DER HECK.

Nicht unerwünscht kann es sein, die

zahlreichen Künstler, die Heck, Hecke, van

der Hecken geheißen haben, zu sondern. Wie

ihre Namen, so schwimmen heute auch ihre

Werke noch in einer ziemlich trüben kunst-

geschichtlichen Brühe durcheinander. Zunächst

sei festgestellt, daß die oben erwähnten Namen

Heck usw. mit Eck, Eyck, Eycken und der-

gleichen nichts gemein haben. Dann wähle ich

von den Heck einen aus, der sich in seiner

Kunstweise nach sicheren Bildern umschreiben

läßt. Es ist Niclas (das ist Claes) Heck oder

van der Heck. Der „Nederlandsche Kunstbode“

(II, S. 90) spricht von der malerischen Tätig-

keit eines Mr. Claes van der Heck in Alkmar

im Jahre 1613. Ohne Zweifel ist es derselbe

Maler, der bei Van Mander (Fol. 300) Nidaes

besitz, wurde auf einer kleinen

Wiener Versteigerung vom

Jahre 1894 gesehen und war

kurze Zeit bei Gerisch. Die

Signatur, die gegen rechts unten

in hellen gelblichen Zügen zu

finden ist und die dem Putz-

wasser Widerstand leistet, wird

in doppelter Größe nach photo-

graphischer Aufnahme, und

zwar nicht retuschiert wiedergegeben. Die Fel-

sen des Vordergrundes und Mittelgrundes sind

tief braun. Die Ferne weist kalte, grünlicheTöne

auf. Zu beachten die punktierten Lichter an

den Bäumen. In der Ferne rechts kommen

auch gestrichelte Lichter vor. Der kniende

Heilige, der nach dem geöffneten Himmel

emporblickt und Wundmale aufweist, dürfte

den Franziscus Seraphicus darstellen. Im

Mittelgründe ein zweiter heiliger Mönch. Die

Malerei ist ein wenig fetter und substanziöser

als die auf ungefähr gleichzeitigen flandrischen

Bildern. Eichenbrettchen, Breite 31-5, Höhe

23 cm.

Ein nahezu gleich großes Stück mit

der Signatur: C. Heck fecit und der Datierung

1630 hat sich mehrere Jahre lang im Besitze

des Herrn Kustos und kaiserlichen Rates

Die oben gegebenen vereinzelten Beob-

achtungen mögen zur Anregung werden, daß

einmal ganze Reihen von Bildern derselben

Maler des 19. Jahrhunderts und früherer

Zeiten aus der Richtung der Erhaltung und

Sprungbildung kritisch beleuchtet werden.

Soweit ich nach meinen bisherigen Erfahrungen

sehen kann, wird dabei manch nützliches Er-

gebnis nicht nur für die Kunstgeschichte, son-

dern noch mehr für die Maltechnik der lebenden

Maler zu gewinnen sein.

van der Heck aus dem Geschlechte des Maerten

Heemskerck, ein Schüler Jan Naghels und ein

guter Landschafter genannt wird (hierzu auch

H. Hymans „Le livre des peintres de Carel

van Mander“, II, 348 f.), auch gewiß derselbe,

der 1631 unter den Gründern der Alkmar-

schen Gilde angeführt wird und noch 1635

unter den Gildebrüdern vorkommt (vgl. Hou-

braken „De groote Schouburgh“, II (1719),

S. 8. De Groot „Arnold Houbraken und seine

groote Schouburgh“ (1893), S. 128, Nederland-

sche Kunstbode, II, S. 121 nach Van der

Willigen im „nederlandsche Spectator“ von

1867, ferner Obreens Archief vor nederland-

sche Kunstgeschiedenis, II, S. 32

und 34). Auf diesen Künstler,

der zu den frühesten eigentlich

holländischen Landschaftsma-

lern gehört, lassen sich mehrere

Bildchen beziehen, deren eines

anbei abgebildet wird. Es

befindet sich in Wiener Privat-