156

SW KÖLNER KUNSTBERICHT ^2

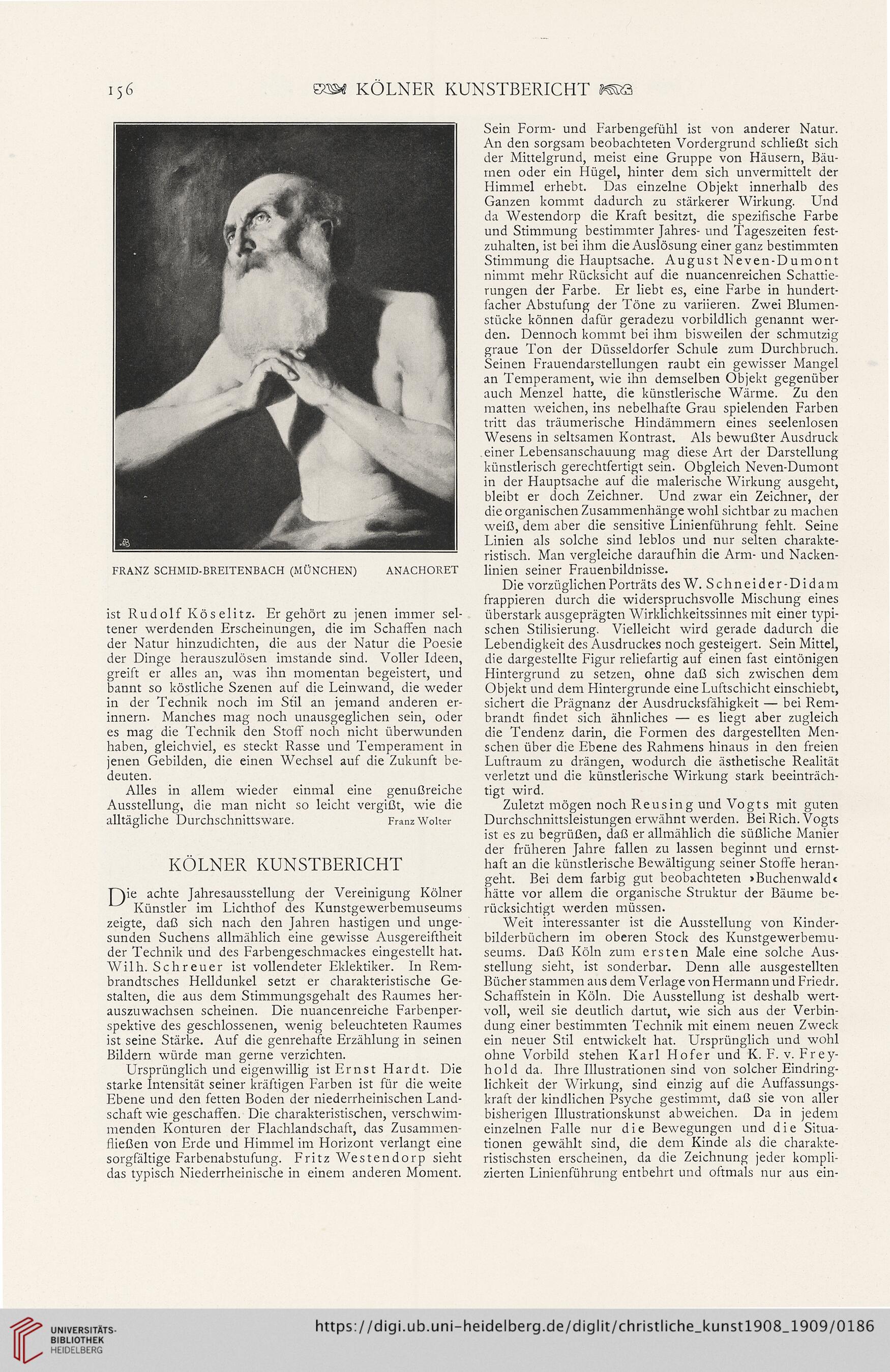

FRANZ SCHMID-BREITENBACH (MÜNCHEN) ANACHORET

ist Rudolf Köselitz. Er gehört zu jenen immer sel-

tener werdenden Erscheinungen, die im Schaffen nach

der Natur hinzudichten, die aus der Natur die Poesie

der Dinge herauszulösen imstande sind. Voller Ideen,

greift er alles an, was ihn momentan begeistert, und

bannt so köstliche Szenen auf die Leinwand, die weder

in der Technik noch im Stil an jemand anderen er-

innern. Manches mag noch unausgeglichen sein, oder

es mag die Technik den Stoff noch nicht überwunden

haben, gleichviel, es steckt Rasse und Temperament in

jenen Gebilden, die einen Wechsel auf die Zukunft be-

deuten.

Alles in allem wieder einmal eine genußreiche

Ausstellung, die man nicht so leicht vergißt, wie die

alltägliche Durchschnittsware. Franz Wolter

KÖLNER KUNSTBERICHT

P )ie achte Jahresausstellung der Vereinigung Kölner

Künstler im Lichthof des Kunstgewerbemuseums

zeigte, daß sich nach den Jahren hastigen und unge-

sunden Suchens allmählich eine gewisse Ausgereiftheit

der Technik und des Farbengeschmackes eingestellt hat.

Wilh. Schreuer ist vollendeter Eklektiker. In Rem-

brandtsches Helldunkel setzt er charakteristische Ge-

stalten, die aus dem Stimmungsgehalt des Raumes her-

auszuwachsen scheinen. Die nuancenreiche Farbenper-

spektive des geschlossenen, wenig beleuchteten Raumes

ist seine Stärke. Auf die genrehafte Erzählung in seinen

Bildern würde man gerne verzichten.

Ursprünglich und eigenwillig ist Ernst Hardt. Die

starke Intensität seiner kräftigen Farben ist für die weite

Ebene und den fetten Boden der niederrheinischen Land-

schaft wie geschaffen. Die charakteristischen, verschwim-

menden Konturen der Flachlandschaft, das Zusammen-

fließen von Erde und Himmel im Horizont verlangt eine

sorgfältige Farbenabstufung. Fritz Westendorp sieht

das typisch Niederrheinische in einem anderen Moment.

Sein Form- und Farbengefühl ist von anderer Natur.

An den sorgsam beobachteten Vordergrund schließt sich

der Mittelgrund, meist eine Gruppe von Häusern, Bäu-

men oder ein Hügel, hinter dem sich unvermittelt der

Himmel erhebt. Das einzelne Objekt innerhalb des

Ganzen kommt dadurch zu stärkerer Wirkung. Und

da Westendorp die Kraft besitzt, die spezifische Farbe

und Stimmung bestimmter Jahres- und Tageszeiten fest-

zuhalten, ist bei ihm die Auslösung einer ganz bestimmten

Stimmung die Hauptsache. August Neven-Dumont

nimmt mehr Rücksicht auf die nuancenreichen Schattie-

rungen der Farbe. Er liebt es, eine Farbe in hundert-

facher Abstufung der Töne zu variieren. Zwei Blumen-

stücke können dafür geradezu vorbildlich genannt wer-

den. Dennoch kommt bei ihm bisweilen der schmutzig

graue Ton der Düsseldorfer Schule zum Durchbruch.

Seinen Frauendarstellungen raubt ein gewisser Mangel

an Temperament, wie ihn demselben Objekt gegenüber

auch Menzel hatte, die künstlerische Wärme. Zu den

matten weichen, ins nebelhafte Grau spielenden Farben

tritt das träumerische Hindämmern eines seelenlosen

Wesens in seltsamen Kontrast. Als bewußter Ausdruck

einer Lebensanschauung mag diese Art der Darstellung

künstlerisch gerechtfertigt sein. Obgleich Neven-Dumont

in der Hauptsache auf die malerische Wirkung ausgeht,

bleibt er doch Zeichner. Und zwar ein Zeichner, der

die organischen Zusammenhänge wohl sichtbar zu machen

weiß, dem aber die sensitive Linienführung fehlt. Seine

Linien als solche sind leblos und nur selten charakte-

ristisch. Man vergleiche daraufhin die Arm- und Nacken-

linien seiner Frauenbildnisse.

Die vorzüglichen Porträts des W. Schneider-Didam

frappieren durch die widerspruchsvolle Mischung eines

überstark ausgeprägten Wirklichkeitssinnes mit einer typi-

schen Stilisierung. Vielleicht wird gerade dadurch die

Lebendigkeit des Ausdruckes noch gesteigert. Sein Mittel,

die dargestellte Figur reliefartig auf einen fast eintönigen

Hintergrund zu setzen, ohne daß sich zwischen dem

Objekt und dem Hintergründe eine Luftschicht einschiebt,

sichert die Prägnanz der Ausdrucksfähigkeit — bei Rem-

brandt findet sich ähnliches — es liegt aber zugleich

die Tendenz darin, die Formen des dargestellten Men-

schen über die Ebene des Rahmens hinaus in den freien

Luftraum zu drängen, wodurch die ästhetische Realität

verletzt und die künstlerische Wirkung stark beeinträch-

tigt wird.

Zuletzt mögen noch Reusing und Vogts mit guten

Durchschnittsleistungen erwähnt werden. Bei Rich. Vogts

ist es zu begrüßen, daß er allmählich die süßliche Manier

der früheren Jahre fallen zu lassen beginnt und ernst-

haft an die künstlerische Bewältigung seiner Stoffe heran-

geht. Bei dem farbig gut beobachteten »Buchenwald«

hätte vor allem die organische Struktur der Bäume be-

rücksichtigt werden müssen.

Weit interessanter ist die Ausstellung von Kinder-

bilderbüchern im oberen Stock des Kunstgewerbemu-

seums. Daß Köln zum ersten Male eine solche Aus-

stellung sieht, ist sonderbar. Denn alle ausgestellten

Bücher stammen aus dem Verlage von Fiermann und Friedr.

Schaffstein in Köln. Die Ausstellung ist deshalb wert-

voll, weil sie deutlich dartut, wie sich aus der Verbin-

dung einer bestimmten Technik mit einem neuen Zweck

ein neuer Stil entwickelt hat. Ursprünglich und wohl

ohne Vorbild stehen Karl Hofer und K.F.v. Frey-

hold da. Ihre Illustrationen sind von solcher Eindring-

lichkeit der Wirkung, sind einzig auf die Auffassungs-

kraft der kindlichen Psyche gestimmt, daß sie von aller

bisherigen Illustrationskunst abweichen. Da in jedem

einzelnen Falle nur die Bewegungen und die Situa-

tionen gewählt sind, die dem Kinde als die charakte-

ristischsten erscheinen, da die Zeichnung jeder kompli-

zierten Linienführung entbehrt und oftmals nur aus ein-

SW KÖLNER KUNSTBERICHT ^2

FRANZ SCHMID-BREITENBACH (MÜNCHEN) ANACHORET

ist Rudolf Köselitz. Er gehört zu jenen immer sel-

tener werdenden Erscheinungen, die im Schaffen nach

der Natur hinzudichten, die aus der Natur die Poesie

der Dinge herauszulösen imstande sind. Voller Ideen,

greift er alles an, was ihn momentan begeistert, und

bannt so köstliche Szenen auf die Leinwand, die weder

in der Technik noch im Stil an jemand anderen er-

innern. Manches mag noch unausgeglichen sein, oder

es mag die Technik den Stoff noch nicht überwunden

haben, gleichviel, es steckt Rasse und Temperament in

jenen Gebilden, die einen Wechsel auf die Zukunft be-

deuten.

Alles in allem wieder einmal eine genußreiche

Ausstellung, die man nicht so leicht vergißt, wie die

alltägliche Durchschnittsware. Franz Wolter

KÖLNER KUNSTBERICHT

P )ie achte Jahresausstellung der Vereinigung Kölner

Künstler im Lichthof des Kunstgewerbemuseums

zeigte, daß sich nach den Jahren hastigen und unge-

sunden Suchens allmählich eine gewisse Ausgereiftheit

der Technik und des Farbengeschmackes eingestellt hat.

Wilh. Schreuer ist vollendeter Eklektiker. In Rem-

brandtsches Helldunkel setzt er charakteristische Ge-

stalten, die aus dem Stimmungsgehalt des Raumes her-

auszuwachsen scheinen. Die nuancenreiche Farbenper-

spektive des geschlossenen, wenig beleuchteten Raumes

ist seine Stärke. Auf die genrehafte Erzählung in seinen

Bildern würde man gerne verzichten.

Ursprünglich und eigenwillig ist Ernst Hardt. Die

starke Intensität seiner kräftigen Farben ist für die weite

Ebene und den fetten Boden der niederrheinischen Land-

schaft wie geschaffen. Die charakteristischen, verschwim-

menden Konturen der Flachlandschaft, das Zusammen-

fließen von Erde und Himmel im Horizont verlangt eine

sorgfältige Farbenabstufung. Fritz Westendorp sieht

das typisch Niederrheinische in einem anderen Moment.

Sein Form- und Farbengefühl ist von anderer Natur.

An den sorgsam beobachteten Vordergrund schließt sich

der Mittelgrund, meist eine Gruppe von Häusern, Bäu-

men oder ein Hügel, hinter dem sich unvermittelt der

Himmel erhebt. Das einzelne Objekt innerhalb des

Ganzen kommt dadurch zu stärkerer Wirkung. Und

da Westendorp die Kraft besitzt, die spezifische Farbe

und Stimmung bestimmter Jahres- und Tageszeiten fest-

zuhalten, ist bei ihm die Auslösung einer ganz bestimmten

Stimmung die Hauptsache. August Neven-Dumont

nimmt mehr Rücksicht auf die nuancenreichen Schattie-

rungen der Farbe. Er liebt es, eine Farbe in hundert-

facher Abstufung der Töne zu variieren. Zwei Blumen-

stücke können dafür geradezu vorbildlich genannt wer-

den. Dennoch kommt bei ihm bisweilen der schmutzig

graue Ton der Düsseldorfer Schule zum Durchbruch.

Seinen Frauendarstellungen raubt ein gewisser Mangel

an Temperament, wie ihn demselben Objekt gegenüber

auch Menzel hatte, die künstlerische Wärme. Zu den

matten weichen, ins nebelhafte Grau spielenden Farben

tritt das träumerische Hindämmern eines seelenlosen

Wesens in seltsamen Kontrast. Als bewußter Ausdruck

einer Lebensanschauung mag diese Art der Darstellung

künstlerisch gerechtfertigt sein. Obgleich Neven-Dumont

in der Hauptsache auf die malerische Wirkung ausgeht,

bleibt er doch Zeichner. Und zwar ein Zeichner, der

die organischen Zusammenhänge wohl sichtbar zu machen

weiß, dem aber die sensitive Linienführung fehlt. Seine

Linien als solche sind leblos und nur selten charakte-

ristisch. Man vergleiche daraufhin die Arm- und Nacken-

linien seiner Frauenbildnisse.

Die vorzüglichen Porträts des W. Schneider-Didam

frappieren durch die widerspruchsvolle Mischung eines

überstark ausgeprägten Wirklichkeitssinnes mit einer typi-

schen Stilisierung. Vielleicht wird gerade dadurch die

Lebendigkeit des Ausdruckes noch gesteigert. Sein Mittel,

die dargestellte Figur reliefartig auf einen fast eintönigen

Hintergrund zu setzen, ohne daß sich zwischen dem

Objekt und dem Hintergründe eine Luftschicht einschiebt,

sichert die Prägnanz der Ausdrucksfähigkeit — bei Rem-

brandt findet sich ähnliches — es liegt aber zugleich

die Tendenz darin, die Formen des dargestellten Men-

schen über die Ebene des Rahmens hinaus in den freien

Luftraum zu drängen, wodurch die ästhetische Realität

verletzt und die künstlerische Wirkung stark beeinträch-

tigt wird.

Zuletzt mögen noch Reusing und Vogts mit guten

Durchschnittsleistungen erwähnt werden. Bei Rich. Vogts

ist es zu begrüßen, daß er allmählich die süßliche Manier

der früheren Jahre fallen zu lassen beginnt und ernst-

haft an die künstlerische Bewältigung seiner Stoffe heran-

geht. Bei dem farbig gut beobachteten »Buchenwald«

hätte vor allem die organische Struktur der Bäume be-

rücksichtigt werden müssen.

Weit interessanter ist die Ausstellung von Kinder-

bilderbüchern im oberen Stock des Kunstgewerbemu-

seums. Daß Köln zum ersten Male eine solche Aus-

stellung sieht, ist sonderbar. Denn alle ausgestellten

Bücher stammen aus dem Verlage von Fiermann und Friedr.

Schaffstein in Köln. Die Ausstellung ist deshalb wert-

voll, weil sie deutlich dartut, wie sich aus der Verbin-

dung einer bestimmten Technik mit einem neuen Zweck

ein neuer Stil entwickelt hat. Ursprünglich und wohl

ohne Vorbild stehen Karl Hofer und K.F.v. Frey-

hold da. Ihre Illustrationen sind von solcher Eindring-

lichkeit der Wirkung, sind einzig auf die Auffassungs-

kraft der kindlichen Psyche gestimmt, daß sie von aller

bisherigen Illustrationskunst abweichen. Da in jedem

einzelnen Falle nur die Bewegungen und die Situa-

tionen gewählt sind, die dem Kinde als die charakte-

ristischsten erscheinen, da die Zeichnung jeder kompli-

zierten Linienführung entbehrt und oftmals nur aus ein-