t

V .

£ i 1 < ' \ (I,

(i (i,

^r< '•< < f • ;• , /X

/ i \ ', / \ l1 A / '.

'■ < K /».,'•« '«,*

1 ‘ 4 < ( c \\ V-

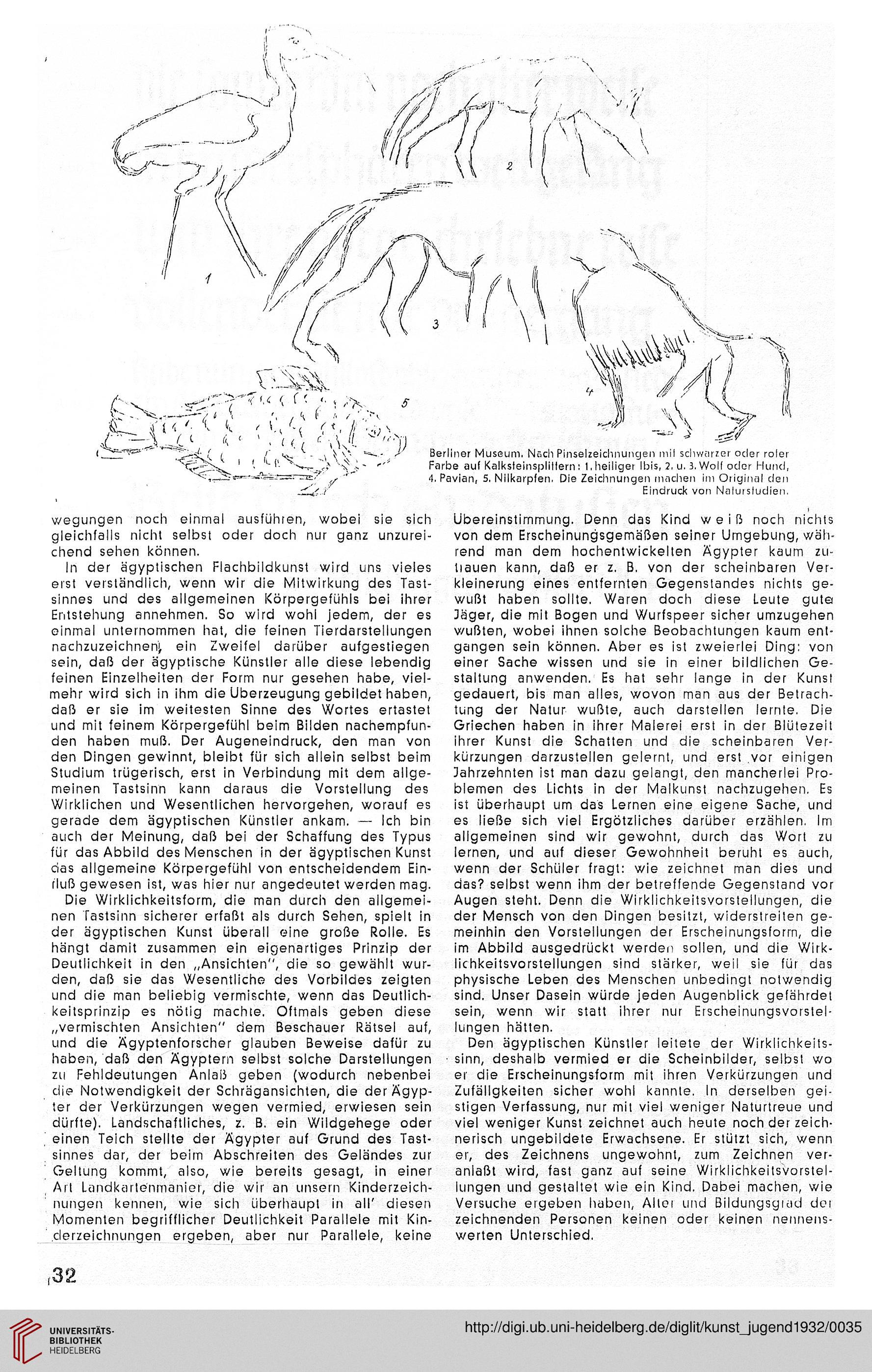

Berliner Museum. Nach Pinselzeichnuncjen mil schwarzer oder roler

Farbe auf Kalksteinsplitlern: I, heiliger Ibis, 2. u. 3. Wolf oder Hund,

4. Pavian, 5. Nilkarpfen. Die Zeichnungen machen im Original den

Eindruck von Nalursludien.

wegungen noch einmal ausführen, wobei sie sich

gleichfalls nicht selbst oder doch nur ganz unzurei-

chend sehen können.

In der ägyptischen Flachbildkunst wird uns vieles

erst verständlich, wenn wir die Mitwirkung des Tast-

sinnes und des allgemeinen Körpergefühls bei ihrer

Entstehung annehmen. So wird wohl Jedem, der es

einmal unternommen hat, die feinen Tierdarstellungen

nachzuzeichnen! ein Zweifel darüber aufgestiegen

sein, daß der ägyptische Künstler alle diese lebendig

feinen Einzelheiten der Form nur gesehen habe, viel-

mehr wird sich in ihm die Überzeugung gebildet haben,

daß er sie im weitesten Sinne des Wortes ertastet

und mit feinem Körpergefühl beim Bilden nachempfun-

den haben muß. Der Augeneindruck, den man von

den Dingen gewinnt, bleibt für sich allein selbst beim

Studium trügerisch, erst in Verbindung mit dem allge-

meinen Tastsinn kann daraus die Vorstellung des

Wirklichen und Wesentlichen hervorgehen, worauf es

gerade dem ägyptischen Künstler ankam. — Ich bin

auch der Meinung, daß bei der Schaffung des Typus

für das Abbild des Menschen in der ägyptischen Kunst

das allgemeine Körpergefühl von entscheidendem Ein-

fluß gewesen ist, was hier nur angedeutet werden mag.

Die Wirklichkeitsform, die man durch den allgemei-

nen Tastsinn sicherer erfaßt als durch Sehen, spielt in

der ägyptischen Kunst überall eine große Rolle. Es

hängt damit zusammen ein eigenartiges Prinzip der

Deutlichkeit in den „Ansichten", die so gewählt wur-

den, daß sie das Wesentliche des Vorbildes zeigten

und die man beliebig vermischte, wenn das Deutlich-

keitsprinzip es nötig machte. Oftmals geben diese

„vermischten Ansichten" dem Beschauer Rätsel auf,

und die Ägyptenforscher glauben Beweise dafür zu

haben, daß den Ägyptern selbst solche Darstellungen

zu Fehldeutungen Anlaß geben (wodurch nebenbei

die Notwendigkeit der Schrägansichten, die der Ägyp-

ter der Verkürzungen wegen vermied, erwiesen sein

dürfte). Landschaftliches, z. B. ein Wildgehege oder

einen Teich stellte der Ägypter auf Grund des Tast-

sinnes dar, der beim Abschreiten des Geländes zur

Geltung kommt, also, wie bereits gesagt, in einer

Art Landkartenmanier, die wir an unsern Kinderzeich-

nungen kennen, wie sich überhaupt in all' diesen

Momenten begrifflicher Deutlichkeit Parallele mit Kin-

derzeichnungen ergeben, aber nur Parallele, keine

Übereinstimmung. Denn das Kind weiß noch nichts

von dem Erscheinungsgemäßen seiner Umgebung, wäh-

rend man dem hochentwickelten Ägypter kaum zu-

tiauen kann, daß er z. B. von der scheinbaren Ver-

kleinerung eines entfernten Gegenstandes nichts ge-

wußt haben sollte. Waren doch diese Leute gute

Jäger, die mit Bogen und Wurfspeer sicher umzugehen

wußten, wobei ihnen solche Beobachtungen kaum ent-

gangen sein können. Aber es ist zweierlei Ding: von

einer Sache wissen und sie in einer bildlichen Ge-

staltung anwenden. Es hat sehr lange In der Kunst

gedauert, bis man alles, wovon man aus der Betrach-

tung der Natur wußte, auch darstellen lernte. Die

Griechen haben in ihrer Malerei erst in der Blütezeit

ihrer Kunst die Schatten und die scheinbaren Ver-

kürzungen darzusteilen gelernt, und erst vor einigen

Jahrzehnten ist man dazu gelangt, den mancherlei Pro-

blemen des Lichts in der Malkunst nachzugehen. Es

ist überhaupt um das Lernen eine eigene Sache, und

es ließe sich viel Ergötzliches darüber erzählen. Im

allgemeinen sind wir gewohnt, durch das Wort zu

lernen, und auf dieser Gewohnheit beruht es auch,

wenn der Schüler fragt: wie zeichnet man dies und

das? selbst wenn ihm der betreffende Gegenstand vor

Augen steht. Denn die Wirklichkeitsvorstellungen, die

der Mensch von den Dingen besitzt, widerstreiten ge-

meinhin den Vorstellungen der Erscheinungsform, die

im Abbild ausgedrückt werden sollen, und die Wirk-

lichkeitsvorstellungen sind stärker, weil sie für das

physische Leben des Menschen unbedingt notwendig

sind. Unser Dasein würde jeden Augenblick gefährdet

sein, wenn wir statt ihrer nur Erscheinungsvorstel-

lungen hätten.

Den ägyptischen Künstler leitete der Wirklichkeits-

sinn, deshalb vermied er die Scheinbilder, selbst wo

er die Erscheinungsform mit ihren Verkürzungen und

Zufällgkeiten sicher wohl kannte. In derselben gei-

stigen Verfassung, nur mit viel weniger Naturtreue und

viel weniger Kunst zeichnet auch heute noch der zeich-

nerisch ungebildete Erwachsene. Er stützt sich, wenn

er, des Zeichnens ungewohnt, zum Zeichnen ver-

anlaßt wird, fast ganz auf seine Wirklichkeitsvorstel-

lungen und gestaltet wie ein Kind. Dabei machen, wie

Versuche ergeben haben, Alloi und Bildungsgiad dei

zeichnenden Personen keinen oder keinen nennens-

werten Unterschied.

,32