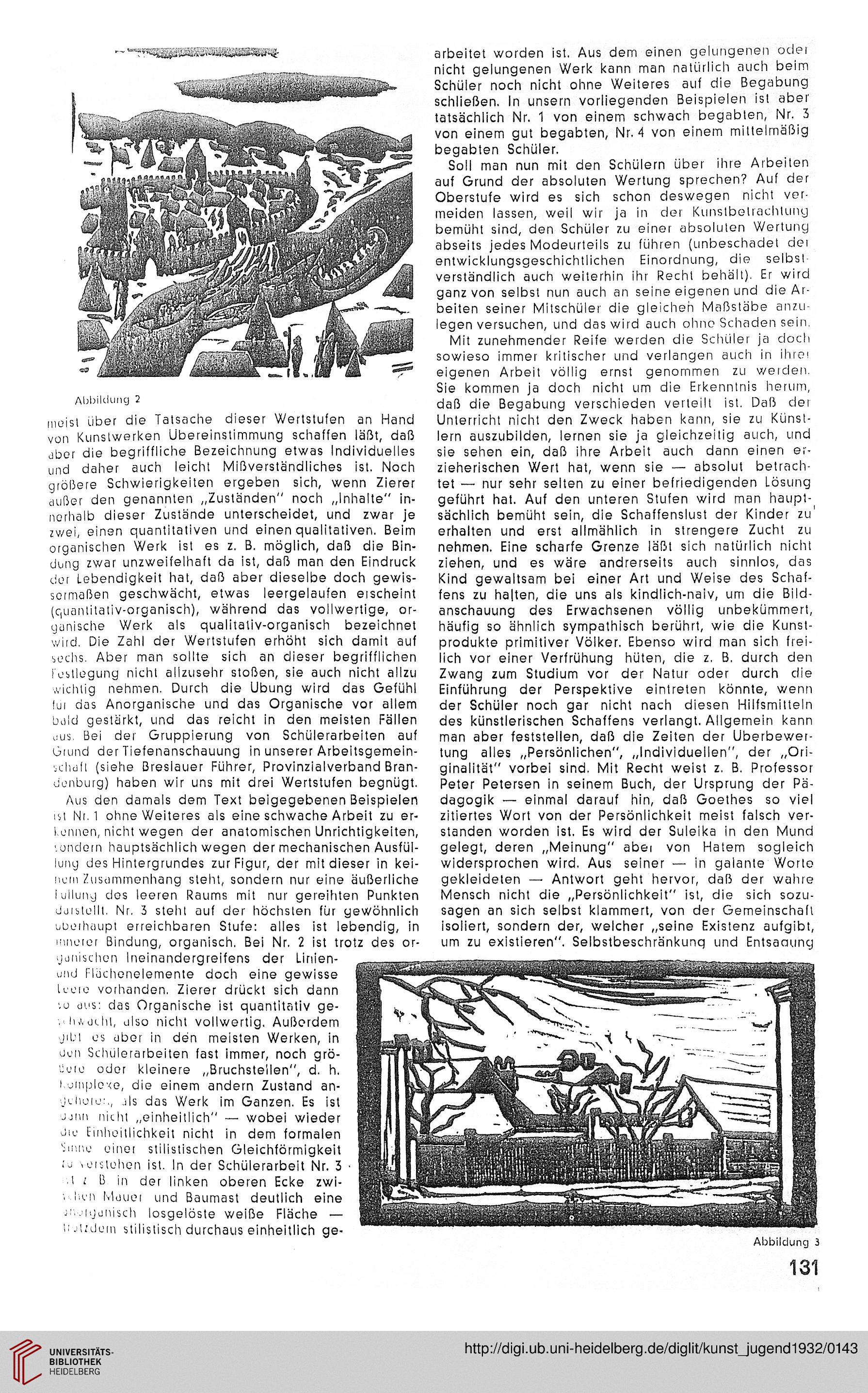

Abbildung 2

muist über die Tatsache dieser Wertstufen an Hand

von Kunstwerken Übereinstimmung schaffen läßt, daß

über die begriffliche Bezeichnung etwas Individuelles

und daher auch leicht Mißverständliches ist. Noch

größere Schwierigkeiten ergeben sich, wenn Zierer

außer den genannten „Zuständen" noch „Inhalte" in-

nerhalb dieser Zustände unterscheidet, und zwar je

zv/ei, einen quantitativen und einen qualitativen. Beim

organischen Werk ist es z. B. möglich, daß die Bin-

dung zwar unzweifelhaft da ist, daß man den Eindruck

der Lebendigkeit hat, daß aber dieselbe doch gewis-

sermaßen geschwächt, etwas leergelaufen eischeint

(quantitativ-organisch), während das vollwertige, or-

ganische Werk als qualitativ-organisch bezeichnet

wird. Die Zahl der Wertstufen erhöht sich damit auf

sechs. Aber man sollte sich an dieser begrifflichen

Festlegung nicht allzusehr stoßen, sie auch nicht allzu

wichtig nehmen. Durch die Übung wird das Gefühl

lur das Anorganische und das Organische vor allem

bald gestärkt, und das reicht in den meisten Fällen

aus. Bei der Gruppierung von Schülerarbeiten auf

Giund der Tiefenanschauung in unserer Arbeitsgemein-

schaft (siehe Breslauer Führer, Provinzialverband Bran-

denburg) haben wir uns mit drei Wertstufen begnügt.

Aus den damals dem Text beigegebenen Beispielen

ist Nr. 1 ohne Weiteres als eine schwache Arbeit zu er-

kennen, nicht wegen der anatomischen Unrichtigkeiten,

sondern hauptsächlich wegen der mechanischen Ausfül-

lung des Hintergrundes zur Figur, der mit dieser in kei-

nem Zusammenhang steht, sondern nur eine äußerliche

iullung des leeren Raums mit nur gereihten Punkten

daistellt. Nr. 3 steht auf der höchsten für gewöhnlich

überhaupt erreichbaren Stufe: alles ist lebendig, in

innerer Bindung, organisch. Bei Nr. 2 ist trotz des or-

ganischon Ineinandergreifens der Linien-

und Flachenelemente doch eine gewisse

leere vorhanden. Zierer drückt sich dann

so aus: das Organische ist quantitativ ge-

■ ' hwacht, also nicht vollwertig, Außerdem

gibt es aber in den meisten Werken, in

uen Schülerarbeiten fast immer, noch grö-

ßere oder kleinere „Bruchsteilen", d. h.

komplexe, die einem andern Zustand an-

gvholen, als das Werk im Ganzen. Es ist

ooim nicht „einheitlich" — wobei wieder

die Einheitlichkeit nicht in dem formalen

Same einer stilistischen Gleichförmigkeit

re Noistohon ist. In der Schülerarbeit Nr. 3 •

t i ß in der linken oberen Ecke zwi-

■. Iren Mauer und Baumast deutlich eine

jnoiganisch losgelöste weiße Fläche —

w jUdom stilistisch durchaus einheitlich ge-

arbeitet worden ist. Aus dem einen gelungenen odei

nicht gelungenen Werk kann man natürlich auch beim

Schüler noch nicht ohne Weiteres auf die Begabung

schließen. In unsern vorliegenden Beispielen ist aber

tatsächlich Nr. 1 von einem schwach begabten, Nr. 3

von einem gut begabten, Nr. 4 von einem mittelmäßig

begabten Schüler.

Soll man nun mit den Schülern über ihre Arbeiten

auf Grund der absoluten Wertung sprechen? Auf der

Oberstufe wird es sich schon deswegen nicht ver-

meiden lassen, weil wir ja in der Kunstbetrachtung

bemüht sind, den Schüler zu einer absoluten Wertung

abseits jedes Modeurteils zu führen (unbeschadet der

entwicklungsgeschichtlichen Einordnung, die selbst

verständlich auch weiterhin ihr Recht behält). Er wird

ganz von selbst nun auch an seine eigenen und die Ar-

beiten seiner Mitschüler die gleichen Maßstäbe anzu-

legen versuchen, und das wird auch ohne Schaden sein.

Mit zunehmender Reife werden die Schüler ja doch

sowieso immer kritischer und verlangen auch in ihrer

eigenen Arbeit völlig ernst genommen zu werden.

Sie kommen ja doch nicht um die Erkenntnis herum,

daß die Begabung verschieden verteilt ist. Daß der

Unterricht nicht den Zweck haben kann, sie zu Künst-

lern auszubilden, lernen sie ja gleichzeitig auch, und

sie sehen ein, daß ihre Arbeit auch dann einen er-

zieherischen Wert hat, wenn sie — absolut betrach-

tet — nur sehr selten zu einer befriedigenden Lösung

geführt hat. Auf den unteren Stufen wird man haupt-

sächlich bemüht sein, die Schaffenslust der Kinder zu'

erhalten und erst allmählich in strengere Zucht zu

nehmen. Eine scharfe Grenze läßt sich natürlich nicht

ziehen, und es wäre andrerseits auch sinnlos, das

Kind gewaltsam bei einer Art und Weise des Schaf-

fens zu halten, die uns als kindlich-naiv, um die Bild-

anschauung des Erwachsenen völlig unbekümmert,

häufig so ähnlich sympathisch berührt, wie die Kunst-

produkte primitiver Völker. Ebenso wird man sich frei-

lich vor einer Verfrühung hüten, die z. B. durch den

Zwang zum Studium vor der Natur oder durch die

Einführung der Perspektive eintreten könnte, wenn

der Schüler noch gar nicht nach diesen Hilfsmitteln

des künstlerischen Schaffens verlangt. Allgemein kann

man aber feststellen, daß die Zeiten der Überbewer-

tung alles „Persönlichen", „Individuellen", der „Ori-

ginalität" vorbei sind. Mit Recht weist z. B. Professor

Peter Petersen in seinem Buch, der Ursprung der Pä-

dagogik — einmal darauf hin, daß Goethes so viel

zitiertes Wort von der Persönlichkeit meist falsch ver-

standen worden ist. Es wird der Suleika in den Mund

gelegt, deren „Meinung" abei von Hatem sogleich

widersprochen wird. Aus seiner — in galante Worte

gekleideten — Antwort geht hervor, daß der wahre

Mensch nicht die „Persönlichkeit" ist, die sich sozu-

sagen an sich selbst klammert, von der Gemeinschaft

isoliert, sondern der, welcher „seine Existenz aufgibt,

um zu existieren". Selbstbeschränkunq und Entsaaung

Abbildung 3