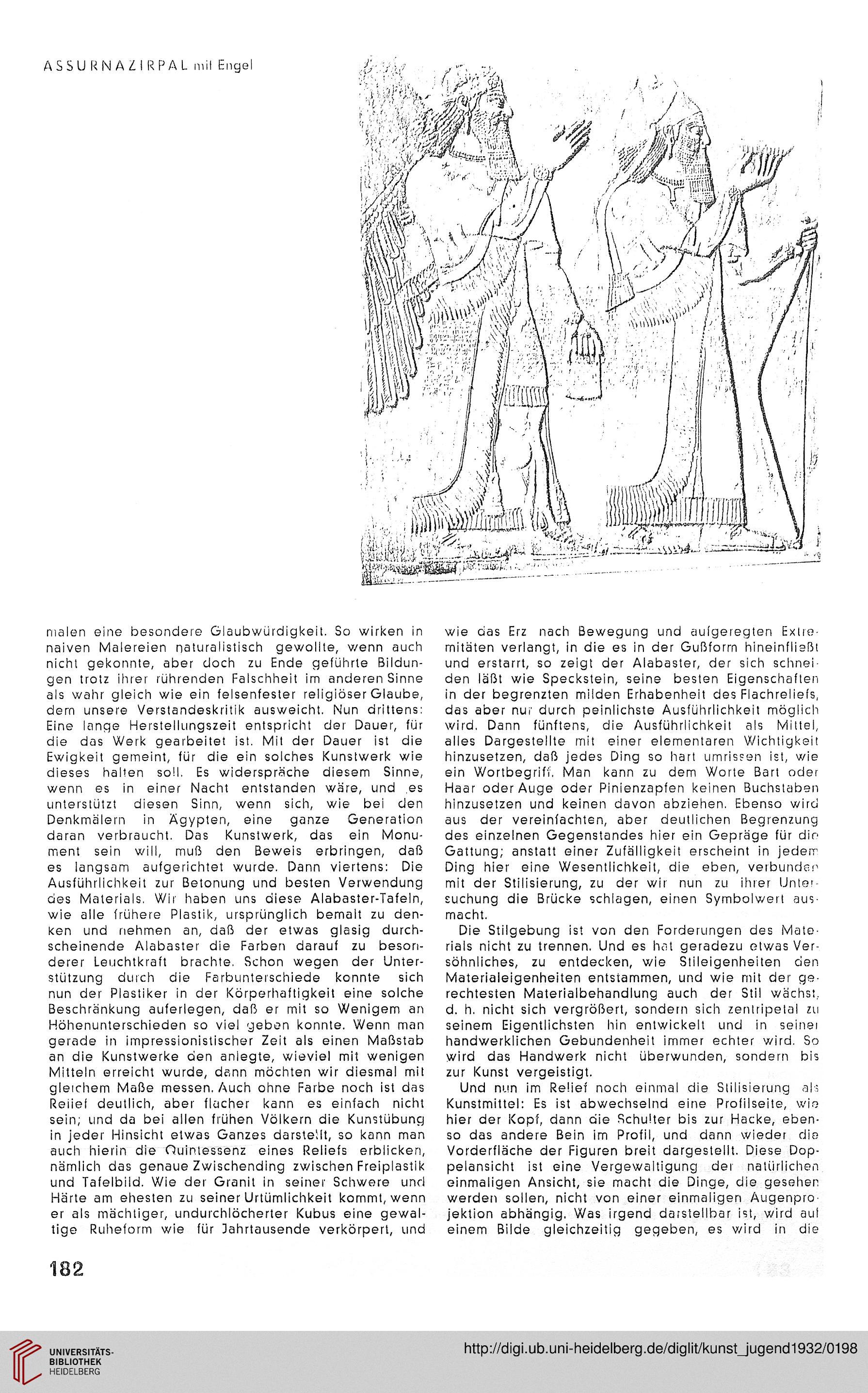

ASSURNAZIRPAL mil Engel

malen eine besondere Glaubwürdigkeit. So wirken in

naiven Malereien naturalistisch gewollte, v/enn auch

nicht gekonnte, aber doch zu Ende geführte Bildun-

gen trotz ihrer rührenden Falschheit im anderen Sinne

als wahr gleich wie ein felsenfester religiöser Glaube,

dern unsere Verstandeskritik ausweicht. Nun drittens:

Eine lange Herstellungszeit entspricht der Dauer, für

die das Werk gearbeitet ist. Mit der Dauer ist die

Ewigkeit gemeint, für die ein solches Kunstwerk wie

dieses halten soll. Es widerspräche diesem Sinne,

wenn es in einer Nacht entstanden wäre, und es

unterstützt diesen Sinn, wenn sich, wie bei den

Denkmälern in Ägypten, eine ganze Generation

daran verbraucht. Das Kunstwerk, das ein Monu-

ment sein will, muß den Beweis erbringen, daß

es langsam aufgerichtet wurde. Dann viertens: Die

Ausführlichkeit zur Betonung und besten Verwendung

des Materials, Wir haben uns diese Alabaster-Tafeln,

wie alle frühere Plastik, ursprünglich bemalt zu den-

ken und nehmen an, daß der etwas glasig durch-

scheinende Alabaster die Farben darauf zu beson-

derer Leuchtkraft brachte. Schon wegen der Unter-

stützung durch die Farbunterschiede konnte sich

nun der Plastiker in der Körperhaftigkeit eine solche

Beschränkung auferlegen, daß er mit so Wenigem an

Höhenunterschieden so viel geben konnte. Wenn man

gerade in impressionistischer Zeit als einen Maßstab

an die Kunstwerke den anlegte, wieviel mit wenigen

Mitteln erreicht wurde, dann möchten wir diesmal mit

gleichem Maße messen. Auch ohne Farbe noch ist das

Reiief deutlich, aber flacher kann es einfach nicht

sein; und da bei allen frühen Völkern die Kunstübung

in jeder Hinsicht etwas Ganzes darste'lt, so kann man

auch hierin die Quintessenz eines Reliefs erblicken,

nämlich das genaue Zwischending zwischen Freiplastik

und Tafelbild. Wie der Granit in seiner Schwere und

Härte am ehesten zu seiner Urtümlichkeit kommt, wenn

er als mächtiger, undurchlöcherter Kubus eine gewal-

tige Ruheform wie für Jahrtausende verkörpert, und

wie das Erz nach Bewegung und auigeregten Extre-

mitäten verlangt, in die es in der Gußform hineinfließt

und erstarrt, so zeigt der Alabaster, der sich schnei-

den läßt wie Speckstein, seine besten Eigenschaften

in der begrenzten milden Erhabenheit des Flachreliefs,

das aber nur durch peinlichste Ausführlichkeit möglich

wird, Dann fünftens, die Ausführlichkeit als Mittel,

alles Dargestellte mit einer elementaren Wichtigkeit

hinzusetzen, daß jedes Ding so hart Umrissen ist, wie

ein Wortbegriff. Man kann zu dem Worte Bart oder

Haar oder Auge oder Pinienzapfen keinen Buchstaben

hinzusetzen und keinen davon abziehen. Ebenso wird

aus der vereinfachten, aber deutlichen Begrenzung

des einzelnen Gegenstandes hier ein Gepräge für din

Gattung; anstatt einer Zufälligkeit erscheint in jedem

Ding hier eine Wesentlichkeit, die eben, verbunden

mit der Stilisierung, zu der wir nun zu ihrer Unter-

suchung die Brücke schlagen, einen Symbolwert aus-

macht.

Die Stilgebung ist von den Forderungen des Mate-

rials nicht zu trennen. Und es hat geradezu etwas Ver-

söhnliches, zu entdecken, wie Stileigenheiten den

Materiaieigenheiten entstammen, und wie mit der ge-

rechtesten Materialbehandlung auch der Stil wächst,

d. h. nicht sich vergrößert, sondern sich zentripetal zu

seinem Eigentlichsten hin entwickelt und in seinei

handwerklichen Gebundenheit immer echter wird. So

wird das Handwerk nicht überwunden, sondern bis

zur Kunst vergeistigt.

Und nun im Relief noch einmal die Stilisierung als

Kunstmittel: Es ist abwechselnd eine Profilseite, wie

hier der Kopf, dann die Schulter bis zur Hacke, eben-

so das andere Bein im Profil, und dann wieder die

Vorderfläche der Figuren breit dargestellt. Diese Dop-

pelansicht ist eine Vergewaltigung der natürlichen

einmaligen Ansicht, sie macht die Dinge, die gesehen

werden sollen, nicht von einer einmaligen Augenpro-

jektion abhängig. Was irgend darstellbar ist, wird aul

einem Bilde gleichzeitig gegeben, es wird in die

182

malen eine besondere Glaubwürdigkeit. So wirken in

naiven Malereien naturalistisch gewollte, v/enn auch

nicht gekonnte, aber doch zu Ende geführte Bildun-

gen trotz ihrer rührenden Falschheit im anderen Sinne

als wahr gleich wie ein felsenfester religiöser Glaube,

dern unsere Verstandeskritik ausweicht. Nun drittens:

Eine lange Herstellungszeit entspricht der Dauer, für

die das Werk gearbeitet ist. Mit der Dauer ist die

Ewigkeit gemeint, für die ein solches Kunstwerk wie

dieses halten soll. Es widerspräche diesem Sinne,

wenn es in einer Nacht entstanden wäre, und es

unterstützt diesen Sinn, wenn sich, wie bei den

Denkmälern in Ägypten, eine ganze Generation

daran verbraucht. Das Kunstwerk, das ein Monu-

ment sein will, muß den Beweis erbringen, daß

es langsam aufgerichtet wurde. Dann viertens: Die

Ausführlichkeit zur Betonung und besten Verwendung

des Materials, Wir haben uns diese Alabaster-Tafeln,

wie alle frühere Plastik, ursprünglich bemalt zu den-

ken und nehmen an, daß der etwas glasig durch-

scheinende Alabaster die Farben darauf zu beson-

derer Leuchtkraft brachte. Schon wegen der Unter-

stützung durch die Farbunterschiede konnte sich

nun der Plastiker in der Körperhaftigkeit eine solche

Beschränkung auferlegen, daß er mit so Wenigem an

Höhenunterschieden so viel geben konnte. Wenn man

gerade in impressionistischer Zeit als einen Maßstab

an die Kunstwerke den anlegte, wieviel mit wenigen

Mitteln erreicht wurde, dann möchten wir diesmal mit

gleichem Maße messen. Auch ohne Farbe noch ist das

Reiief deutlich, aber flacher kann es einfach nicht

sein; und da bei allen frühen Völkern die Kunstübung

in jeder Hinsicht etwas Ganzes darste'lt, so kann man

auch hierin die Quintessenz eines Reliefs erblicken,

nämlich das genaue Zwischending zwischen Freiplastik

und Tafelbild. Wie der Granit in seiner Schwere und

Härte am ehesten zu seiner Urtümlichkeit kommt, wenn

er als mächtiger, undurchlöcherter Kubus eine gewal-

tige Ruheform wie für Jahrtausende verkörpert, und

wie das Erz nach Bewegung und auigeregten Extre-

mitäten verlangt, in die es in der Gußform hineinfließt

und erstarrt, so zeigt der Alabaster, der sich schnei-

den läßt wie Speckstein, seine besten Eigenschaften

in der begrenzten milden Erhabenheit des Flachreliefs,

das aber nur durch peinlichste Ausführlichkeit möglich

wird, Dann fünftens, die Ausführlichkeit als Mittel,

alles Dargestellte mit einer elementaren Wichtigkeit

hinzusetzen, daß jedes Ding so hart Umrissen ist, wie

ein Wortbegriff. Man kann zu dem Worte Bart oder

Haar oder Auge oder Pinienzapfen keinen Buchstaben

hinzusetzen und keinen davon abziehen. Ebenso wird

aus der vereinfachten, aber deutlichen Begrenzung

des einzelnen Gegenstandes hier ein Gepräge für din

Gattung; anstatt einer Zufälligkeit erscheint in jedem

Ding hier eine Wesentlichkeit, die eben, verbunden

mit der Stilisierung, zu der wir nun zu ihrer Unter-

suchung die Brücke schlagen, einen Symbolwert aus-

macht.

Die Stilgebung ist von den Forderungen des Mate-

rials nicht zu trennen. Und es hat geradezu etwas Ver-

söhnliches, zu entdecken, wie Stileigenheiten den

Materiaieigenheiten entstammen, und wie mit der ge-

rechtesten Materialbehandlung auch der Stil wächst,

d. h. nicht sich vergrößert, sondern sich zentripetal zu

seinem Eigentlichsten hin entwickelt und in seinei

handwerklichen Gebundenheit immer echter wird. So

wird das Handwerk nicht überwunden, sondern bis

zur Kunst vergeistigt.

Und nun im Relief noch einmal die Stilisierung als

Kunstmittel: Es ist abwechselnd eine Profilseite, wie

hier der Kopf, dann die Schulter bis zur Hacke, eben-

so das andere Bein im Profil, und dann wieder die

Vorderfläche der Figuren breit dargestellt. Diese Dop-

pelansicht ist eine Vergewaltigung der natürlichen

einmaligen Ansicht, sie macht die Dinge, die gesehen

werden sollen, nicht von einer einmaligen Augenpro-

jektion abhängig. Was irgend darstellbar ist, wird aul

einem Bilde gleichzeitig gegeben, es wird in die

182