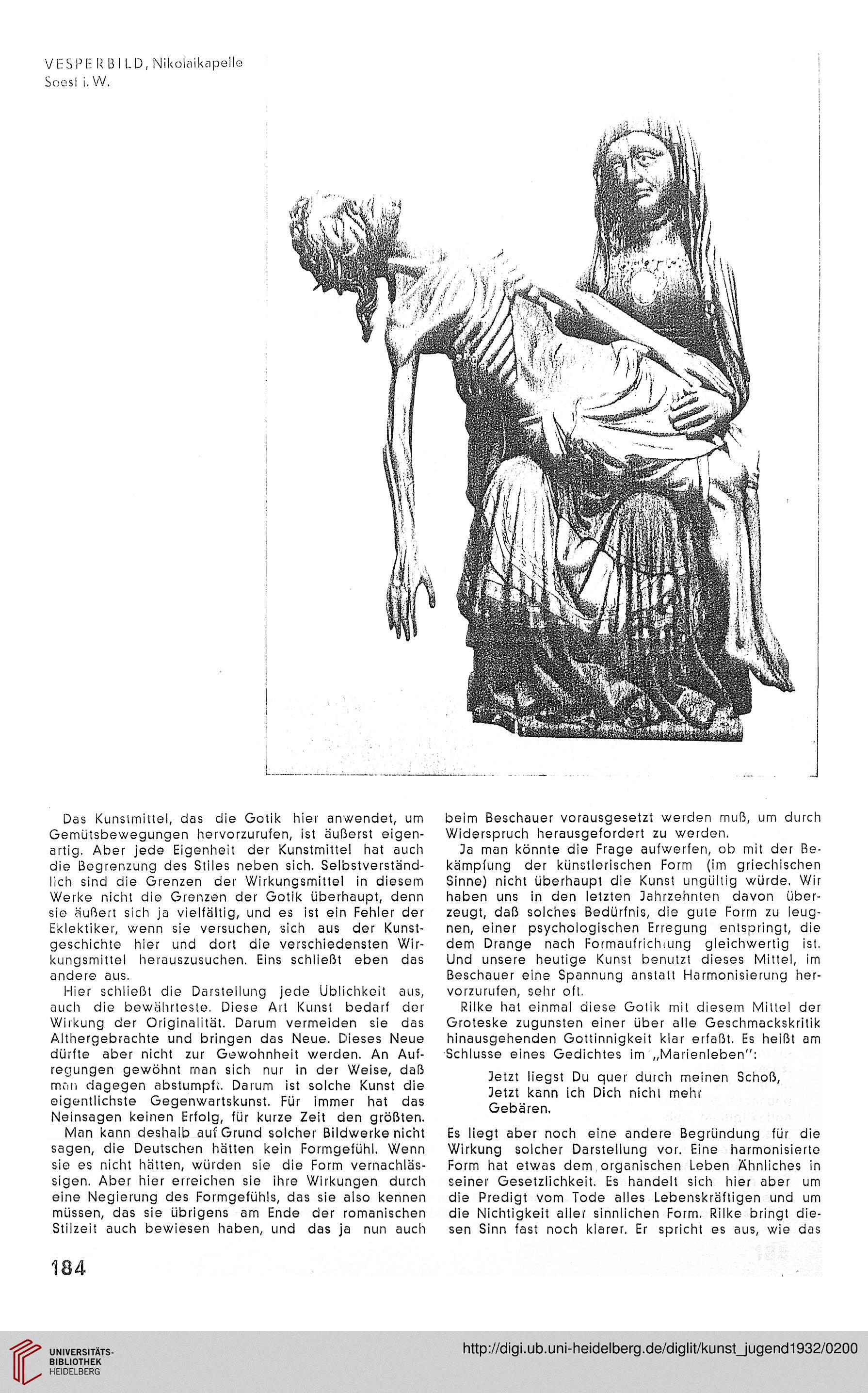

VESPER BILD, Nikolaikapelle

Soesl i. VV.

Das Kunslmittel, das die Gotik hier anwendet, um

Gemütsbewegungen hervorzurufen, ist äußerst eigen-

artig. Aber jede Eigenheit der Kunstmittel hat auch

die Begrenzung des Stiles neben sich. Selbstverständ-

lich sind die Grenzen der Wirkungsmittel in diesem

Werke nicht die Grenzen der Gotik überhaupt, denn

sie äußert sich ja vielfältig, und es ist ein Fehler der

Eklektiker, wenn sie versuchen, sich aus der Kunst-

geschichte hier und dort die verschiedensten Wir-

kungsmittel herauszusuchen. Eins schließt eben das

andere aus.

Hier schließt die Darstellung jede Ublichkeit aus,

auch die bewährteste. Diese Art Kunst bedarf der

Wirkung der Originalität. Darum vermeiden sie das

Althergebrachte und bringen das Neue. Dieses Neue

dürfte aber nicht zur Gewohnheit werden. An Auf-

regungen gewöhnt man sich nur in der Weise, daß

man dagegen abstumpft. Darum ist solche Kunst die

eigentlichste Gegenwartskunst. Für immer hat das

Neinsagen keinen Erfolg, für kurze Zeit den größten.

Man kann deshalb auf Grund solcher Bildwerke nicht

sagen, die Deutschen hätten kein Formgefühl. Wenn

sie es nicht hätten, würden sie die Form vernachläs-

sigen. Aber hier erreichen sie ihre Wirkungen durch

eine Negierung des Formgefühls, das sie also kennen

müssen, das sie übrigens am Ende der romanischen

Stilzeit auch bewiesen haben, und das ja nun auch

beim Beschauer vorausgesetzt werden muß, um durch

Widerspruch herausgefordert zu werden.

Ja man könnte die Frage aufwerfen, ob mit der Be-

kämpfung der künstlerischen Form (im griechischen

Sinne) nicht überhaupt die Kunst ungültig würde. Wir

haben uns in den letzten Jahrzehnten davon über-

zeugt, daß solches Bedürfnis, die gute Form zu leug-

nen, einer psychologischen Erregung entspringt, die

dem Drange nach Formaufrichiung gleichwertig ist.

Und unsere heutige Kunst benutzt dieses Mittel, im

Beschauer eine Spannung anstatt Harmonisierung her-

vorzurufen, sehr oft.

Rilke hat einmal diese Gotik mit diesem Mittel der

Groteske zugunsten einer über alle Geschmackskritik

hinausgehenden Gottinnigkeit klar erfaßt. Es heißt am

Schlüsse eines Gedichtes im „Marienleben":

Jetzt liegst Du quer durch meinen Schoß,

Jetzt kann ich Dich nicht mehr

Gebären.

Es liegt aber noch eine andere Begründung für die

Wirkung solcher Darstellung vor. Eine harmonisierte

Form hat etwas dem organischen Leben Ähnliches in

seiner Gesetzlichkeit. Es handelt sich hier aber um

die Predigt vom Tode alles Lebenskräftigen und um

die Nichtigkeit aller sinnlichen Form. Rilke bringt die-

sen Sinn fast noch klarer. Er spricht es aus, wie das

184

Soesl i. VV.

Das Kunslmittel, das die Gotik hier anwendet, um

Gemütsbewegungen hervorzurufen, ist äußerst eigen-

artig. Aber jede Eigenheit der Kunstmittel hat auch

die Begrenzung des Stiles neben sich. Selbstverständ-

lich sind die Grenzen der Wirkungsmittel in diesem

Werke nicht die Grenzen der Gotik überhaupt, denn

sie äußert sich ja vielfältig, und es ist ein Fehler der

Eklektiker, wenn sie versuchen, sich aus der Kunst-

geschichte hier und dort die verschiedensten Wir-

kungsmittel herauszusuchen. Eins schließt eben das

andere aus.

Hier schließt die Darstellung jede Ublichkeit aus,

auch die bewährteste. Diese Art Kunst bedarf der

Wirkung der Originalität. Darum vermeiden sie das

Althergebrachte und bringen das Neue. Dieses Neue

dürfte aber nicht zur Gewohnheit werden. An Auf-

regungen gewöhnt man sich nur in der Weise, daß

man dagegen abstumpft. Darum ist solche Kunst die

eigentlichste Gegenwartskunst. Für immer hat das

Neinsagen keinen Erfolg, für kurze Zeit den größten.

Man kann deshalb auf Grund solcher Bildwerke nicht

sagen, die Deutschen hätten kein Formgefühl. Wenn

sie es nicht hätten, würden sie die Form vernachläs-

sigen. Aber hier erreichen sie ihre Wirkungen durch

eine Negierung des Formgefühls, das sie also kennen

müssen, das sie übrigens am Ende der romanischen

Stilzeit auch bewiesen haben, und das ja nun auch

beim Beschauer vorausgesetzt werden muß, um durch

Widerspruch herausgefordert zu werden.

Ja man könnte die Frage aufwerfen, ob mit der Be-

kämpfung der künstlerischen Form (im griechischen

Sinne) nicht überhaupt die Kunst ungültig würde. Wir

haben uns in den letzten Jahrzehnten davon über-

zeugt, daß solches Bedürfnis, die gute Form zu leug-

nen, einer psychologischen Erregung entspringt, die

dem Drange nach Formaufrichiung gleichwertig ist.

Und unsere heutige Kunst benutzt dieses Mittel, im

Beschauer eine Spannung anstatt Harmonisierung her-

vorzurufen, sehr oft.

Rilke hat einmal diese Gotik mit diesem Mittel der

Groteske zugunsten einer über alle Geschmackskritik

hinausgehenden Gottinnigkeit klar erfaßt. Es heißt am

Schlüsse eines Gedichtes im „Marienleben":

Jetzt liegst Du quer durch meinen Schoß,

Jetzt kann ich Dich nicht mehr

Gebären.

Es liegt aber noch eine andere Begründung für die

Wirkung solcher Darstellung vor. Eine harmonisierte

Form hat etwas dem organischen Leben Ähnliches in

seiner Gesetzlichkeit. Es handelt sich hier aber um

die Predigt vom Tode alles Lebenskräftigen und um

die Nichtigkeit aller sinnlichen Form. Rilke bringt die-

sen Sinn fast noch klarer. Er spricht es aus, wie das

184