38

v. SCHUBERT-SOLDERN, DER MITTELALTERLICHE HELM UND SEINE ENTWICKLUNG V. BAND

staltet und dachförmig geneigt, um den Hieb

besser abgleiten zu lassen; die beiden wichtigsten

Teile derselben über Kopf und Nacken werden

besonders stark ausgebildet und der Vorderteil

der Krempe mit Visierspalten versehen, sodafs

die in dieser Weise umgebildete Krempe, wenn

dafs die Schalter leicht am Kopfe geschoben

werden konnte. Diese Form des ausgehenden

14. Jahrhunderts hat eine gewisse Ähnlichkeit mit

einem unten abgeschnittenen Topfhelm, und nur

die leichte Andeutung der Krempe und vor allem

die Beweglichkeit deuten auf ihre Abstammung

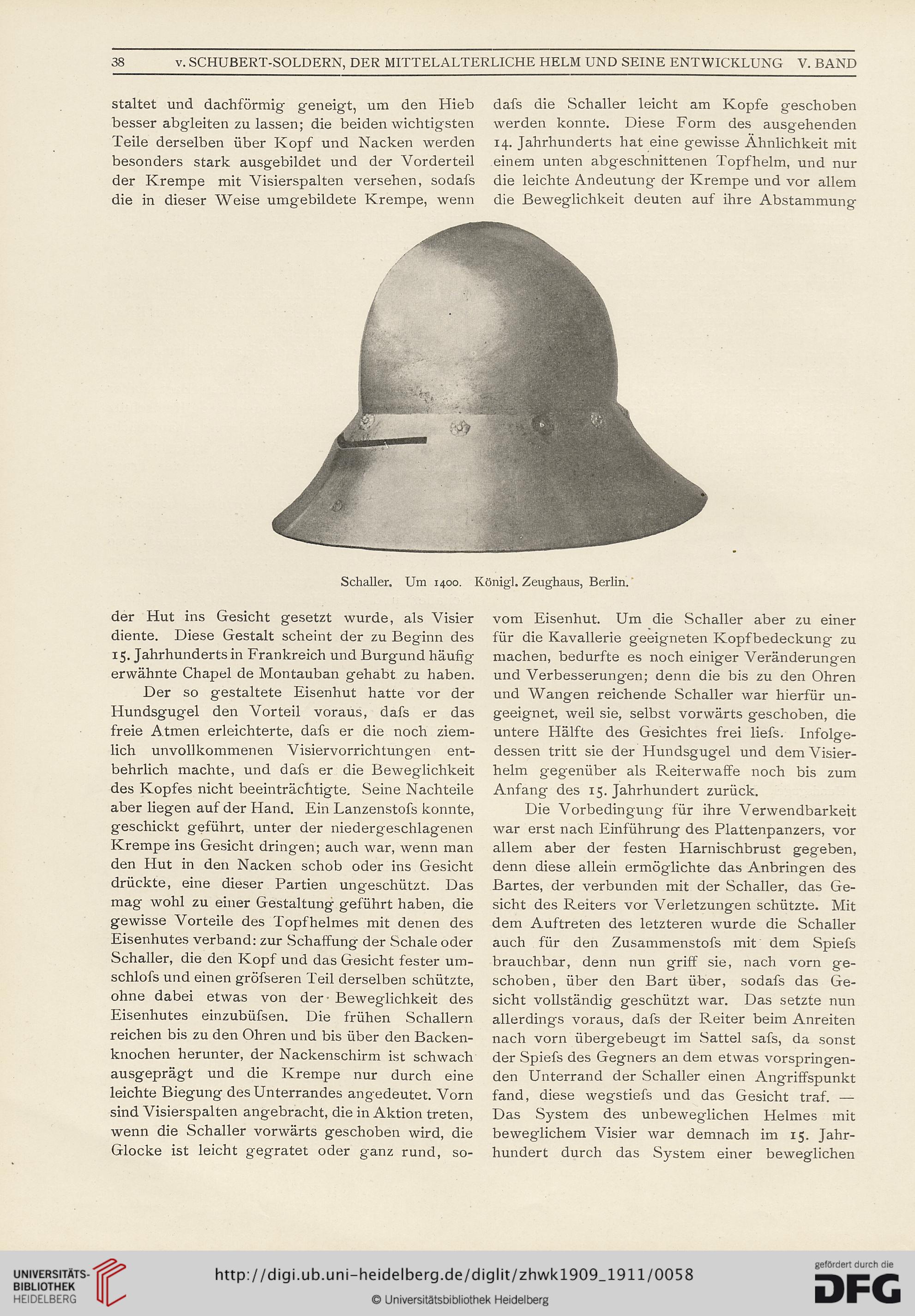

Schallen Um 1400. Königl. Zeughaus, Berlin.

der Hut ins Gesicht gesetzt wurde, als Visier

diente. Diese Gestalt scheint der zu Beginn des

15. Jahrhunderts in Frankreich und Burgund häufig

erwähnte Chapel de Montauban gehabt Zu haben.

Der so gestaltete Eisenhut hatte vor der

Hundsgugel den Vorteil voraus, dafs er das

freie Atmen erleichterte, dafs er die noch ziem-

lich unvollkommenen Visiervorrichtungen ent-

behrlich machte, und dafs er die Beweglichkeit

des Kopfes nicht beeinträchtigte. Seine Nachteile

aber liegen auf der Hand. Ein Lanzenstofs konnte,

geschickt geführt, unter der niedergeschlagenen

Krempe ins Gesicht dringen; auch war, wenn man

den Hut in den Nacken schob oder ins Gesicht

drückte, eine dieser Partien ungeschützt. Das

mag wohl zu einer Gestaltung geführt haben, die

gewisse Vorteile des Topfhelmes mit denen des

Eisenhutes verband: zur Schaffung der Schale oder

Schaller, die den Kopf und das Gesicht fester um-

schlofs und einen gröfseren Teil derselben schützte,

ohne dabei etwas von der Beweglichkeit des

Eisenhutes einzubüfsen. Die frühen Schallern

reichen bis zu den Ohren und bis über den Backen-

knochen herunter, der Nackenschirm ist schwach

ausgeprägt und die Krempe nur durch eine

leichte Biegung des Unterrandes angedeutet. Vorn

sind Visierspalten angebracht, die in Aktion treten,

wenn die Schaller vorwärts geschoben wird, die

Glocke ist leicht gegratet oder ganz rund, so-

vom Eisenhut. Um die Schaller aber zu einer

für die Kavallerie geeigneten Kopfbedeckung zu

machen, bedurfte es noch einiger Veränderungen

und Verbesserungen; denn die bis zu den Ohren

und Wangen reichende Schaller war hierfür un-

geeignet, weil sie, selbst vorwärts geschoben, die

untere Hälfte des Gesichtes frei liefs. Infolge-

dessen tritt sie der Hundsgugel und dem Visier-

helm gegenüber als Reiterwaffe noch bis zum

Anfang des 15. Jahrhundert zurück.

Die Vorbedingung für ihre Verwendbarkeit

war erst nach Einführung des Plattenpanzers, vor

allem aber der festen Harnischbrust gegeben,

denn diese allein ermöglichte das Anbringen des

Bartes, der verbunden mit der Schaller, das Ge-

sicht des Reiters vor Verletzungen schützte. Mit

dem Auftreten des letzteren wurde die Schaller

auch für den Zusammenstofs mit dem Spiefs

brauchbar, denn nun griff sie, nach vorn ge-

schoben, über den Bart über, sodafs das Ge-

sicht vollständig geschützt war. Das setzte nun

allerdings voraus, dafs der Reiter beim Anreiten

nach vorn übergebeugt im Sattel safs, da sonst

der Spiefs des Gegners an dem etwas vorspringen-

den Unterrand der Schaller einen Angriffspunkt

fand, diese wegstiefs und das Gesicht traf. —

Das System des unbeweglichen Helmes mit

beweglichem Visier war demnach im 15. Jahr-

hundert durch das System einer beweglichen

v. SCHUBERT-SOLDERN, DER MITTELALTERLICHE HELM UND SEINE ENTWICKLUNG V. BAND

staltet und dachförmig geneigt, um den Hieb

besser abgleiten zu lassen; die beiden wichtigsten

Teile derselben über Kopf und Nacken werden

besonders stark ausgebildet und der Vorderteil

der Krempe mit Visierspalten versehen, sodafs

die in dieser Weise umgebildete Krempe, wenn

dafs die Schalter leicht am Kopfe geschoben

werden konnte. Diese Form des ausgehenden

14. Jahrhunderts hat eine gewisse Ähnlichkeit mit

einem unten abgeschnittenen Topfhelm, und nur

die leichte Andeutung der Krempe und vor allem

die Beweglichkeit deuten auf ihre Abstammung

Schallen Um 1400. Königl. Zeughaus, Berlin.

der Hut ins Gesicht gesetzt wurde, als Visier

diente. Diese Gestalt scheint der zu Beginn des

15. Jahrhunderts in Frankreich und Burgund häufig

erwähnte Chapel de Montauban gehabt Zu haben.

Der so gestaltete Eisenhut hatte vor der

Hundsgugel den Vorteil voraus, dafs er das

freie Atmen erleichterte, dafs er die noch ziem-

lich unvollkommenen Visiervorrichtungen ent-

behrlich machte, und dafs er die Beweglichkeit

des Kopfes nicht beeinträchtigte. Seine Nachteile

aber liegen auf der Hand. Ein Lanzenstofs konnte,

geschickt geführt, unter der niedergeschlagenen

Krempe ins Gesicht dringen; auch war, wenn man

den Hut in den Nacken schob oder ins Gesicht

drückte, eine dieser Partien ungeschützt. Das

mag wohl zu einer Gestaltung geführt haben, die

gewisse Vorteile des Topfhelmes mit denen des

Eisenhutes verband: zur Schaffung der Schale oder

Schaller, die den Kopf und das Gesicht fester um-

schlofs und einen gröfseren Teil derselben schützte,

ohne dabei etwas von der Beweglichkeit des

Eisenhutes einzubüfsen. Die frühen Schallern

reichen bis zu den Ohren und bis über den Backen-

knochen herunter, der Nackenschirm ist schwach

ausgeprägt und die Krempe nur durch eine

leichte Biegung des Unterrandes angedeutet. Vorn

sind Visierspalten angebracht, die in Aktion treten,

wenn die Schaller vorwärts geschoben wird, die

Glocke ist leicht gegratet oder ganz rund, so-

vom Eisenhut. Um die Schaller aber zu einer

für die Kavallerie geeigneten Kopfbedeckung zu

machen, bedurfte es noch einiger Veränderungen

und Verbesserungen; denn die bis zu den Ohren

und Wangen reichende Schaller war hierfür un-

geeignet, weil sie, selbst vorwärts geschoben, die

untere Hälfte des Gesichtes frei liefs. Infolge-

dessen tritt sie der Hundsgugel und dem Visier-

helm gegenüber als Reiterwaffe noch bis zum

Anfang des 15. Jahrhundert zurück.

Die Vorbedingung für ihre Verwendbarkeit

war erst nach Einführung des Plattenpanzers, vor

allem aber der festen Harnischbrust gegeben,

denn diese allein ermöglichte das Anbringen des

Bartes, der verbunden mit der Schaller, das Ge-

sicht des Reiters vor Verletzungen schützte. Mit

dem Auftreten des letzteren wurde die Schaller

auch für den Zusammenstofs mit dem Spiefs

brauchbar, denn nun griff sie, nach vorn ge-

schoben, über den Bart über, sodafs das Ge-

sicht vollständig geschützt war. Das setzte nun

allerdings voraus, dafs der Reiter beim Anreiten

nach vorn übergebeugt im Sattel safs, da sonst

der Spiefs des Gegners an dem etwas vorspringen-

den Unterrand der Schaller einen Angriffspunkt

fand, diese wegstiefs und das Gesicht traf. —

Das System des unbeweglichen Helmes mit

beweglichem Visier war demnach im 15. Jahr-

hundert durch das System einer beweglichen