40

v. SCHUBERT-SOLDERN, DER MITTELALTERLICHE HELM UND SEINE ENTWICKLUNG V. BAND

demselben auch eine für den Zusammenstofs mit

dem Spiefs geeignete Form gegeben haben.

Dies konnte man um so eher tun, als durch

die leichte Beweglichkeit der Schaller die Not-

wendigkeit wegfiel, in dem weit vorspringenden

Visier ein Luftreservoir zu schaffen. Das Schaller-

visier wurde den veränderten Bedürfnissen ent-

sprechend nach vorn dachförmig gegratet, so dafs

die Spitze des Spiefses seitlich abgleiten mufste;

auch suchte man deren Abgleiten nach oben und

unten dadurch zu verhindern, dafs man es mit

horizontalen Kanalierungen versah.

Bei den mit aufschlächtigen Visieren ver-

sehenen Schallern hat man auf die durch deren

Beweglichkeit gebotenen Vorteile verzichtet, so

dafs die durch den Bart und Nackenschutz er-

gänzte Visierschaller sich vom Visierhelm nur

dadurch unterscheidet, dafs sie mit den letzteren

beiden Rüststücken nicht organisch verbunden

war. Dadurch hatte sie ihre Daseinsberechtigung

verloren, ihre Entwicklungsmöglichkeiten waren

erschöpft und sie mufste allmählich dem Visier-

helm weichen, der in seiner im Laufe des 15. Jahr-*

hunderts vervollkommneten Form sich der Schaller

in allen Punkten überlegen zeigte. Mit dem Ende

des 15. Jahrhunderts hört die Schaller auf, Kriegs-

helm des Ritters zu sein und hält sich nur noch

im Turnier als Rennhut, der sich jedoch von der

Kriegsschaller dadurch unterscheidet, dafs er

organisch mit dem Barte verbunden ist, über

dessen Rand er übergreift. So haben sich der

Topfhelm sowohl als die Schaller allmählich aus

Kriegswaffen in solche des Kampfspiels ver-

wandelt, das an den alten Traditionen viel länger

festhält und festhalten kann.

Der Visierhelm ist in der Hundsgugel eigent-

lich schon vorgebildet. Die Frage, warum gerade in

Deutschland der einmal eingeschlagene Weg der

Umgestaltung der Hundsgugel zumVisierhelm ver-

lassen wurde und warum man hier erst auf dem Um-

weg über die Schaller zu diesem gelangte, läfst sich

wohl dahin beantworten, dafs die vollständige

Hundsgugel mit Kinnreff in Deutschland keine all-

gemeine Aufnahme gefunden hat und dafs man

hier bis zum Beginne des 15. Jahrhunderts an den

grofsen Kesselhauben mit Sturzvisier festhielt.

Diesen gegenüber stellte die Schaller mit Bart

in jeder Hinsicht einen Fortschritt dar. In Frank-

reich und England dagegen, wo man schon im

14. Jahrhundert zu Helmformen gelangt war, die

Kopf und Hals vollständig einschlossen und

schützten, bedurfte es also nur der Weiterent-

wickelung dieser Formen, um zum geschlosse-

nen Visierhelm des 16. Jahrhunderts zu gelangen.

Die Mängel der französischen ebenso wie der

englischen Visierhelme des ausgehenden 14. und

des beginnenden 15. Jahrhunderts liegen in der

Konstruktion des mit dem Helm fest verbundenen

Hals- oder Gurgelschutzes und in der des Klapp-

visiers. Die Halsberge der Hundsgugel sowie

die ihr unmittelbar verwandten Formen hatten

eine allzu geringe Beweglichkeit, waren so fest

mit der Helmglocke verbunden, dafs es dem

Ritter fast unmöglich war, den Kopf zu be-

wegen. Die Folge war, dafs man auch in

Frankreich noch bis ins erste Viertel des 15. Jahr-

hunderts das Camail trug, daneben aber auch

versuchte, den Gurgelschutz, der anfänglich

mit dem Nackenschutz des Helms durch Nieten

verbunden war, zu schieben. Auch scheint im

Anfang des 15. Jahrhunderts eine andere Art

des geschlossenen Helms zur Verwendung ge-

kommen zu sein, die jedenfalls auch auf die

Beckenhaube mit fest angenietetem Kinnreff

und Halsschutz zurückgeht. An die Stelle der

LIelmkapuze oder Helmbrünne trat der Harnisch-

kragen, der, wie es scheint, fest mit einem die

unteren Teile des Gesichts deckenden Bart und

Nackenstück verbunden war, während die Becken-

haube ursprünglich getrennt von diesem Rüststück

auf dem Kopf getragen worden zu sein und

nur mit ihrem Unterrand über dasselbe über-

gegriffen zu haben scheint. Die weitere Entwicke-

lung geht, nach den bei Hewitt abgebildeten

Grabdenkmälern zu schliefsen, dahin, dafs der

Harnischkragen sich vom Helm und Bart in der

Weise loslöst, dafs der Helm jetzt den ganzen

Kopf umschliefst und nur das Gesicht freiläfst,

das wiederum durch ein Absteckvisier geschützt

ist. Der obere Teil des Harnischkragens greift

über den Unterrand des Helms über, so dafs der

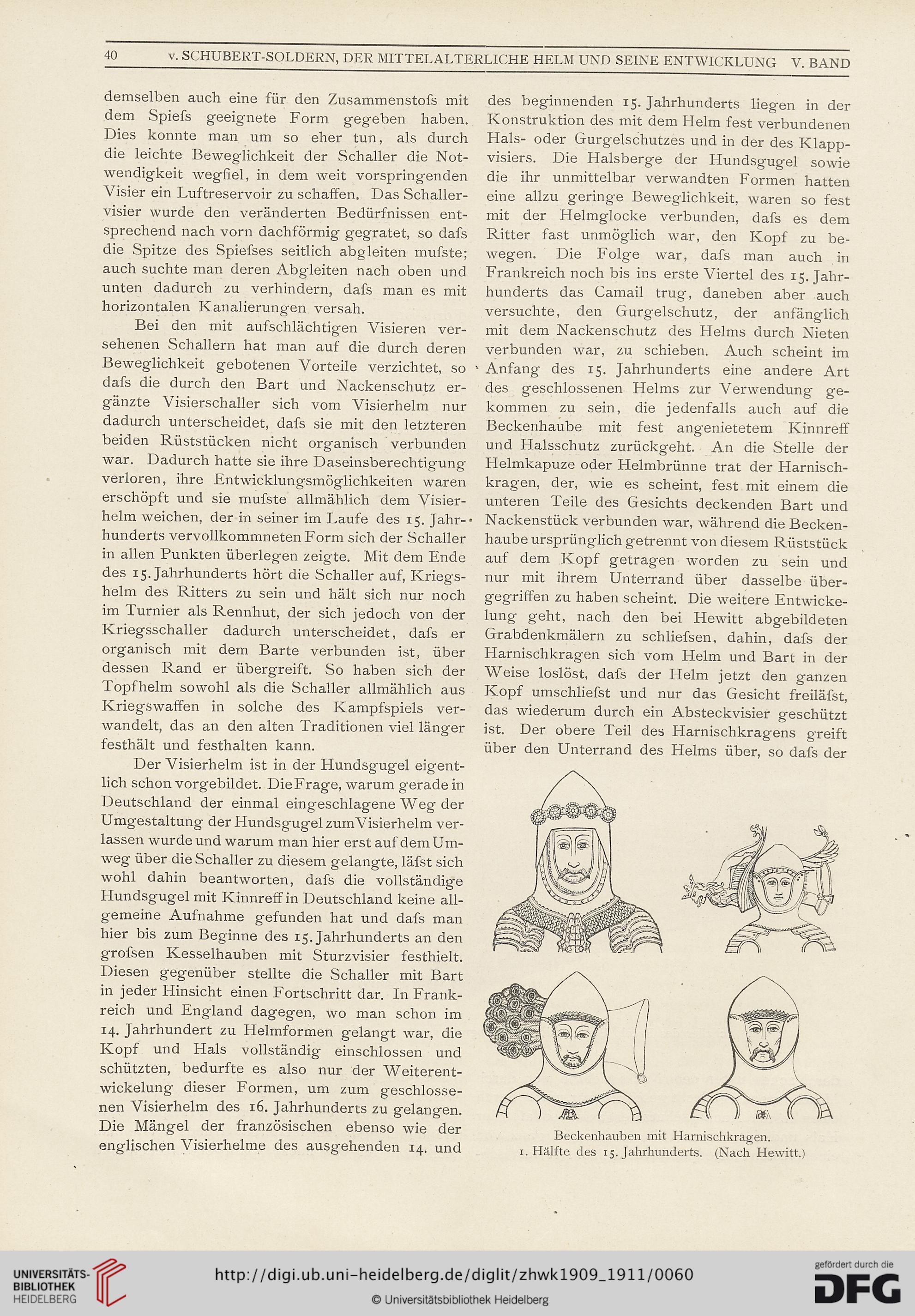

Beckenhauben mit Harnischkragen.

1. Hälfte des 15. Jahrhunderts. (Nach Hewitt.)

v. SCHUBERT-SOLDERN, DER MITTELALTERLICHE HELM UND SEINE ENTWICKLUNG V. BAND

demselben auch eine für den Zusammenstofs mit

dem Spiefs geeignete Form gegeben haben.

Dies konnte man um so eher tun, als durch

die leichte Beweglichkeit der Schaller die Not-

wendigkeit wegfiel, in dem weit vorspringenden

Visier ein Luftreservoir zu schaffen. Das Schaller-

visier wurde den veränderten Bedürfnissen ent-

sprechend nach vorn dachförmig gegratet, so dafs

die Spitze des Spiefses seitlich abgleiten mufste;

auch suchte man deren Abgleiten nach oben und

unten dadurch zu verhindern, dafs man es mit

horizontalen Kanalierungen versah.

Bei den mit aufschlächtigen Visieren ver-

sehenen Schallern hat man auf die durch deren

Beweglichkeit gebotenen Vorteile verzichtet, so

dafs die durch den Bart und Nackenschutz er-

gänzte Visierschaller sich vom Visierhelm nur

dadurch unterscheidet, dafs sie mit den letzteren

beiden Rüststücken nicht organisch verbunden

war. Dadurch hatte sie ihre Daseinsberechtigung

verloren, ihre Entwicklungsmöglichkeiten waren

erschöpft und sie mufste allmählich dem Visier-

helm weichen, der in seiner im Laufe des 15. Jahr-*

hunderts vervollkommneten Form sich der Schaller

in allen Punkten überlegen zeigte. Mit dem Ende

des 15. Jahrhunderts hört die Schaller auf, Kriegs-

helm des Ritters zu sein und hält sich nur noch

im Turnier als Rennhut, der sich jedoch von der

Kriegsschaller dadurch unterscheidet, dafs er

organisch mit dem Barte verbunden ist, über

dessen Rand er übergreift. So haben sich der

Topfhelm sowohl als die Schaller allmählich aus

Kriegswaffen in solche des Kampfspiels ver-

wandelt, das an den alten Traditionen viel länger

festhält und festhalten kann.

Der Visierhelm ist in der Hundsgugel eigent-

lich schon vorgebildet. Die Frage, warum gerade in

Deutschland der einmal eingeschlagene Weg der

Umgestaltung der Hundsgugel zumVisierhelm ver-

lassen wurde und warum man hier erst auf dem Um-

weg über die Schaller zu diesem gelangte, läfst sich

wohl dahin beantworten, dafs die vollständige

Hundsgugel mit Kinnreff in Deutschland keine all-

gemeine Aufnahme gefunden hat und dafs man

hier bis zum Beginne des 15. Jahrhunderts an den

grofsen Kesselhauben mit Sturzvisier festhielt.

Diesen gegenüber stellte die Schaller mit Bart

in jeder Hinsicht einen Fortschritt dar. In Frank-

reich und England dagegen, wo man schon im

14. Jahrhundert zu Helmformen gelangt war, die

Kopf und Hals vollständig einschlossen und

schützten, bedurfte es also nur der Weiterent-

wickelung dieser Formen, um zum geschlosse-

nen Visierhelm des 16. Jahrhunderts zu gelangen.

Die Mängel der französischen ebenso wie der

englischen Visierhelme des ausgehenden 14. und

des beginnenden 15. Jahrhunderts liegen in der

Konstruktion des mit dem Helm fest verbundenen

Hals- oder Gurgelschutzes und in der des Klapp-

visiers. Die Halsberge der Hundsgugel sowie

die ihr unmittelbar verwandten Formen hatten

eine allzu geringe Beweglichkeit, waren so fest

mit der Helmglocke verbunden, dafs es dem

Ritter fast unmöglich war, den Kopf zu be-

wegen. Die Folge war, dafs man auch in

Frankreich noch bis ins erste Viertel des 15. Jahr-

hunderts das Camail trug, daneben aber auch

versuchte, den Gurgelschutz, der anfänglich

mit dem Nackenschutz des Helms durch Nieten

verbunden war, zu schieben. Auch scheint im

Anfang des 15. Jahrhunderts eine andere Art

des geschlossenen Helms zur Verwendung ge-

kommen zu sein, die jedenfalls auch auf die

Beckenhaube mit fest angenietetem Kinnreff

und Halsschutz zurückgeht. An die Stelle der

LIelmkapuze oder Helmbrünne trat der Harnisch-

kragen, der, wie es scheint, fest mit einem die

unteren Teile des Gesichts deckenden Bart und

Nackenstück verbunden war, während die Becken-

haube ursprünglich getrennt von diesem Rüststück

auf dem Kopf getragen worden zu sein und

nur mit ihrem Unterrand über dasselbe über-

gegriffen zu haben scheint. Die weitere Entwicke-

lung geht, nach den bei Hewitt abgebildeten

Grabdenkmälern zu schliefsen, dahin, dafs der

Harnischkragen sich vom Helm und Bart in der

Weise loslöst, dafs der Helm jetzt den ganzen

Kopf umschliefst und nur das Gesicht freiläfst,

das wiederum durch ein Absteckvisier geschützt

ist. Der obere Teil des Harnischkragens greift

über den Unterrand des Helms über, so dafs der

Beckenhauben mit Harnischkragen.

1. Hälfte des 15. Jahrhunderts. (Nach Hewitt.)