6. HEFT

VON KRETSCHMAR, DER TURNIERTEPPICH IM MUSEUM ZU VALENCIENNES

169

ständigen die Scheibe verhindern sollte, dafs mit

einem Schwerthieb der Riemen durchgehauen

werde, mit dem der Bart am Helm befestigt ist,

fügt aber hinzu, dem widerspreche der andere

Turiner Helm mit Stielscheibe, der als „burgun-

discher Helm“ sich mit umgebörteltem Rande auf

dem Harnischkragen bewegt, „im Kragen umgeht“,

also einen angeschnallten Bart gar nicht mehr hatte.

Viollet-le-Duc sagt darüber Bd. V S. 61:

„Une echarpe etait parfois attachee ä cette appen-

dice, appele volet“ und S. 65: „La rondelle servait

de petite targe pour preserver des coups de

revers“ — das ist wohl kaum möglich! — und

weiter: „ä la tige du volet etait fixee une longue

echarpe ou un plumail“.

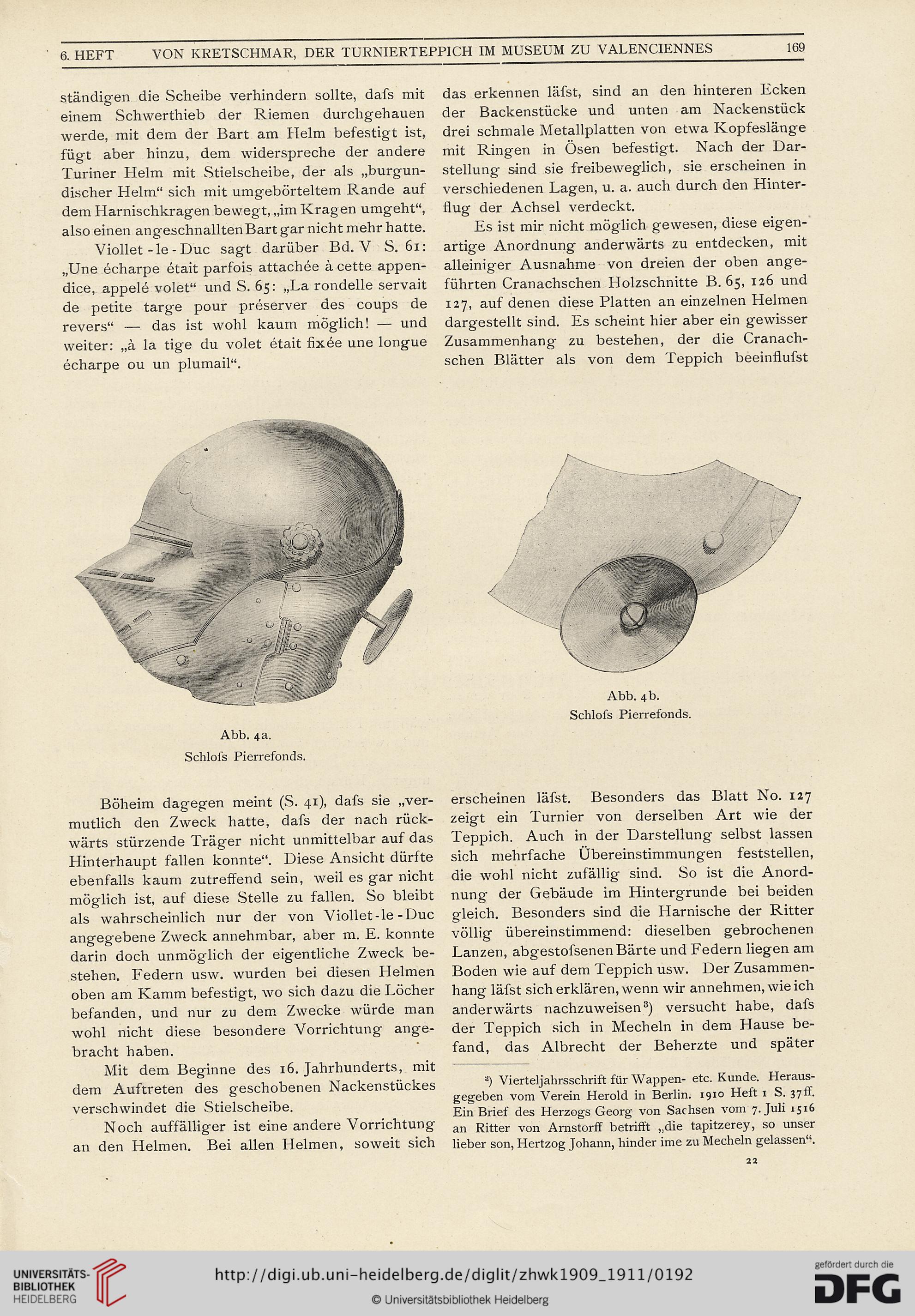

Abb. 4 a.

Schlofs Pierrefonds.

Böheim dagegen meint (S. 41), dafs sie „ver-

mutlich den Zweck hatte, dafs der nach rück-

wärts stürzende Träger nicht unmittelbar auf das

Hinterhaupt fallen konnte“. Diese Ansicht dürfte

ebenfalls kaum zutreffend sein, weil es gar nicht

möglich ist, auf diese Stelle zu fallen. So bleibt

als wahrscheinlich nur der von Viollet-le-Duc

angegebene Zweck annehmbar, aber m. E. konnte

darin doch unmöglich der eigentliche Zweck be-

stehen. Federn usw. wurden bei diesen Helmen

oben am Kamm befestigt, wo sich dazu die Löcher

befanden, und nur zu dem Zwecke würde man

wohl nicht diese besondere Vorrichtung ange-

bracht haben.

Mit dem Beginne des 16. Jahrhunderts, mit

dem Auftreten des geschobenen Nackenstückes

verschwindet die Stielscheibe.

Noch auffälliger ist eine andere Vorrichtung

an den Helmen. Bei allen Helmen, soweit sich

das erkennen läfst, sind an den hinteren Ecken

der Backenstücke und unten am Nackenstück

drei schmale Metallplatten von etwa Kopfeslänge

mit Ringen in Ösen befestigt. Nach der Dar-

stellung sind sie freibeweglich, sie erscheinen in

verschiedenen Lagen, u. a. auch durch den Hinter-

flug der Achsel verdeckt.

Es ist mir nicht möglich gewesen, diese eigen-

artige Anordnung anderwärts zu entdecken, mit

alleiniger Ausnahme von dreien der oben ange-

führten Cranachschen Holzschnitte B. 65, 126 und

127, auf denen diese Platten an einzelnen Helmen

dargestellt sind. Es scheint hier aber ein gewisser

Zusammenhang zu bestehen, der die Cranach-

schen Blätter als von dem Teppich beeinflufst

Abb. 4 b.

Schlofs Pierrefonds.

erscheinen läfst. Besonders das Blatt No. 127

zeigt ein Turnier von derselben Art wie der

Teppich. Auch in der Darstellung selbst lassen

sich mehrfache Übereinstimmungen feststellen,

die wohl nicht zufällig sind. So ist die Anord-

nung der Gebäude im Hintergründe bei beiden

gleich. Besonders sind die Harnische der Ritter

völlig übereinstimmend: dieselben gebrochenen

Lanzen, abgestofsenen Bärte und Federn liegen am

Boden wie auf dem Teppich usw. Der Zusammen-

hang läfst sich erklären, wenn wir annehmen, wie ich

anderwärts nachzuweisen8) versucht habe, dafs

der Teppich sich in Mecheln in dem Hause be-

fand, das Albrecht der Beherzte und später

3) Vierteljahrsschrift für Wappen- etc. Kunde. Heraus-

gegeben vom Verein Herold in Berlin. 1910 Heft 1 S. 37ff.

Ein Brief des Herzogs Georg von Sachsen vom 7. Juli 1516

an Ritter von Arnstorff betrifft „die tapitzerey, so unser

lieber son, Hertzog Johann, hinder ime zu Mecheln gelassen“.

IX

VON KRETSCHMAR, DER TURNIERTEPPICH IM MUSEUM ZU VALENCIENNES

169

ständigen die Scheibe verhindern sollte, dafs mit

einem Schwerthieb der Riemen durchgehauen

werde, mit dem der Bart am Helm befestigt ist,

fügt aber hinzu, dem widerspreche der andere

Turiner Helm mit Stielscheibe, der als „burgun-

discher Helm“ sich mit umgebörteltem Rande auf

dem Harnischkragen bewegt, „im Kragen umgeht“,

also einen angeschnallten Bart gar nicht mehr hatte.

Viollet-le-Duc sagt darüber Bd. V S. 61:

„Une echarpe etait parfois attachee ä cette appen-

dice, appele volet“ und S. 65: „La rondelle servait

de petite targe pour preserver des coups de

revers“ — das ist wohl kaum möglich! — und

weiter: „ä la tige du volet etait fixee une longue

echarpe ou un plumail“.

Abb. 4 a.

Schlofs Pierrefonds.

Böheim dagegen meint (S. 41), dafs sie „ver-

mutlich den Zweck hatte, dafs der nach rück-

wärts stürzende Träger nicht unmittelbar auf das

Hinterhaupt fallen konnte“. Diese Ansicht dürfte

ebenfalls kaum zutreffend sein, weil es gar nicht

möglich ist, auf diese Stelle zu fallen. So bleibt

als wahrscheinlich nur der von Viollet-le-Duc

angegebene Zweck annehmbar, aber m. E. konnte

darin doch unmöglich der eigentliche Zweck be-

stehen. Federn usw. wurden bei diesen Helmen

oben am Kamm befestigt, wo sich dazu die Löcher

befanden, und nur zu dem Zwecke würde man

wohl nicht diese besondere Vorrichtung ange-

bracht haben.

Mit dem Beginne des 16. Jahrhunderts, mit

dem Auftreten des geschobenen Nackenstückes

verschwindet die Stielscheibe.

Noch auffälliger ist eine andere Vorrichtung

an den Helmen. Bei allen Helmen, soweit sich

das erkennen läfst, sind an den hinteren Ecken

der Backenstücke und unten am Nackenstück

drei schmale Metallplatten von etwa Kopfeslänge

mit Ringen in Ösen befestigt. Nach der Dar-

stellung sind sie freibeweglich, sie erscheinen in

verschiedenen Lagen, u. a. auch durch den Hinter-

flug der Achsel verdeckt.

Es ist mir nicht möglich gewesen, diese eigen-

artige Anordnung anderwärts zu entdecken, mit

alleiniger Ausnahme von dreien der oben ange-

führten Cranachschen Holzschnitte B. 65, 126 und

127, auf denen diese Platten an einzelnen Helmen

dargestellt sind. Es scheint hier aber ein gewisser

Zusammenhang zu bestehen, der die Cranach-

schen Blätter als von dem Teppich beeinflufst

Abb. 4 b.

Schlofs Pierrefonds.

erscheinen läfst. Besonders das Blatt No. 127

zeigt ein Turnier von derselben Art wie der

Teppich. Auch in der Darstellung selbst lassen

sich mehrfache Übereinstimmungen feststellen,

die wohl nicht zufällig sind. So ist die Anord-

nung der Gebäude im Hintergründe bei beiden

gleich. Besonders sind die Harnische der Ritter

völlig übereinstimmend: dieselben gebrochenen

Lanzen, abgestofsenen Bärte und Federn liegen am

Boden wie auf dem Teppich usw. Der Zusammen-

hang läfst sich erklären, wenn wir annehmen, wie ich

anderwärts nachzuweisen8) versucht habe, dafs

der Teppich sich in Mecheln in dem Hause be-

fand, das Albrecht der Beherzte und später

3) Vierteljahrsschrift für Wappen- etc. Kunde. Heraus-

gegeben vom Verein Herold in Berlin. 1910 Heft 1 S. 37ff.

Ein Brief des Herzogs Georg von Sachsen vom 7. Juli 1516

an Ritter von Arnstorff betrifft „die tapitzerey, so unser

lieber son, Hertzog Johann, hinder ime zu Mecheln gelassen“.

IX