heil, die auf die Erarbeitung neuer Formen hinweisen.

9 zeigt eine spitzwinkelige Verbindung dreier Ge-

raden, deren neue Form von dem Kleinen erkannt und

gebülirend bestaunt wird, die aber zunächst doch ver-

einzelt bleibt und erst ein Jahr später mit dem Ab-

schluß des 4. Lebensjahres endgültig aufgenommen

und zu V-, W- und A-Figuren abgewandelt wird.

Alle bis dahin entstandenen Zeichen haben zunächst

eine schwankende gegenständliche Bedeutung. Einen

lautlichen Wert besitzen sie noch nicht. Diese Tatsache

beeinträchtigt ihren Hauptwert als Ergebnis eines bild-

haften Gestaltungsvorganges und als bedeutungsvolle

Vorübungen für das später einsetzende eigentliche

Schreiben nicht.

Das 5. Lebensjahr wickelt sich besonders reizvoll ab.

Aus dieser Zeit stammen viele Figuren, zu denen er

angeblich durch gesehene Buchstaben angeregt wor-

den ist, und die er als „Briefe" bezeichnet und behan-

delt. Ich beobachtete fortwährend, daß er sie fast

immer aus dem Gedächtnis zeichnete, daß er sie aber

stets seinem Vorstellungsvermögen entsprechend um-

wandelte. Er hielt sich frei von jeder verkrampften

mechanischen Nachahmung und Verfrühung, die von

vielen Eltern angestachelt wird, und die aus natür-

lichen Kindern dressierte Äffchen macht. Der Junge ist

inzwischen so weit herangereift, daß er die meisten

„Buchstaben" aus eigener Kraft verhältnismäßig gut,

d. h. richtig im Sinne einer Übereinstimmung von Vor-

bild und Nachbildung schreibt. „Buchstaben" wie das

S und R machen ihm noch heute Schwierigkeiten, d. h.

vom Standpunkt eines vorschriftsmäßigen Schreibens

aus.

Aus der gegenständlichen Bedeutung der Zeichen

ist eine „buchstäbliche" geworden. Wesentlich ist je-

doch die Feststellung, daß er den jeweiligen Lautwert

derselben noch nicht kennt. Aus diesem Grunde setze

ich seine bisherigen „Buchstaben" absichtlich in An-

führungszeichen.

Auch in diesem 5. lebensjahre kommt es noch oft

vor, daß er seine „Buchstaben" über die ursprüngliche

und eigentliche Form hinaus erweitert, den so ent-

stehenden neuen Figuren z. T, wieder gegenständliche

Bedeutungen unterschiebt und ganze Geschichten dar-

aus ableitet. Ich bringe in diesem Zusammenhang das

Symbol des Sonnenrades, das er in den beiden Pro-

ben (Tafel III) aus eigener Kraft sinnvoll erweitert hat,

dem jedoch eine Menge einfacher Vorstufen voraus-

gehen.

Eine fesselnde Beobachtung, die ich auch bei ande-

ren Kindern gemacht habe, sei hier erwähnt. Oft wer-

den die „Buchstaben" in ihrem ganzen Zeilenaufbau

von rechts nach links oder auch innerhalb einer Zeile

die rechte Hälfte nach links umgetauscht. Es handelt

sich hier um eine Erscheinung, die sich nur aus dem

angeborenen Gefühl für Symmetrie, dem das von links

nach rechts gerichtete Schreiben noch nicht wie bei

uns Erwachsenen zur Gewohnheit geworden ist, er-

klären läßt. Die Tafel III zeigt einen ähnlichen Fall. Der

Junge schrieb zuerst die untere Zeile, kam rechts nicht

mehr aus und schrieb den Rest seines Namens dar-

über nach links mit ebenfalls nach links gerichteten

„Buchstaben".

Es ist nun lediglich eine Frage der Entwicklung und

damit der Zeit, wann das Kind imstande sein wird,

diese eigentätig erv/orbenen bildhaften Zeichen er-

folgreich mit einer endgültigen lautlichen Bedeutung

zu füllen, aus „Buchstaben" wirkliche Buchstaben zu

machen und die Ursprünglichkeit des einen mit der

Nutzanwendung im Sinne des anderen zu begreifen.

Hier handelt es sich jedoch um Leistungen, die auf

einer sozusagen anderen Ebene des menschlichen

Geistes, der Sprechfähigkeit liegen, und die uns nur

insoweit fesselt, als das Gedächtnis Zeichen und Laut

miteinander verbindet.

Das Beispiel des vorliegenden Falles ist typisch. Je-

des zeichnende und natürlich aufwachsende Kind ent-

wickelt sich in gleicher Art.

Die beigefügten erläuterten Tafeln mögen als der

eigentliche Beweis für die didaktische Bedeutung

der römischen Schrift dienen. Eine Fortführung dieser

Gedankengänge mit späterer Behandlung der Fraktur

aus der Praxis und für die Praxis des Schriftunter-

richts ist in Arbeit.

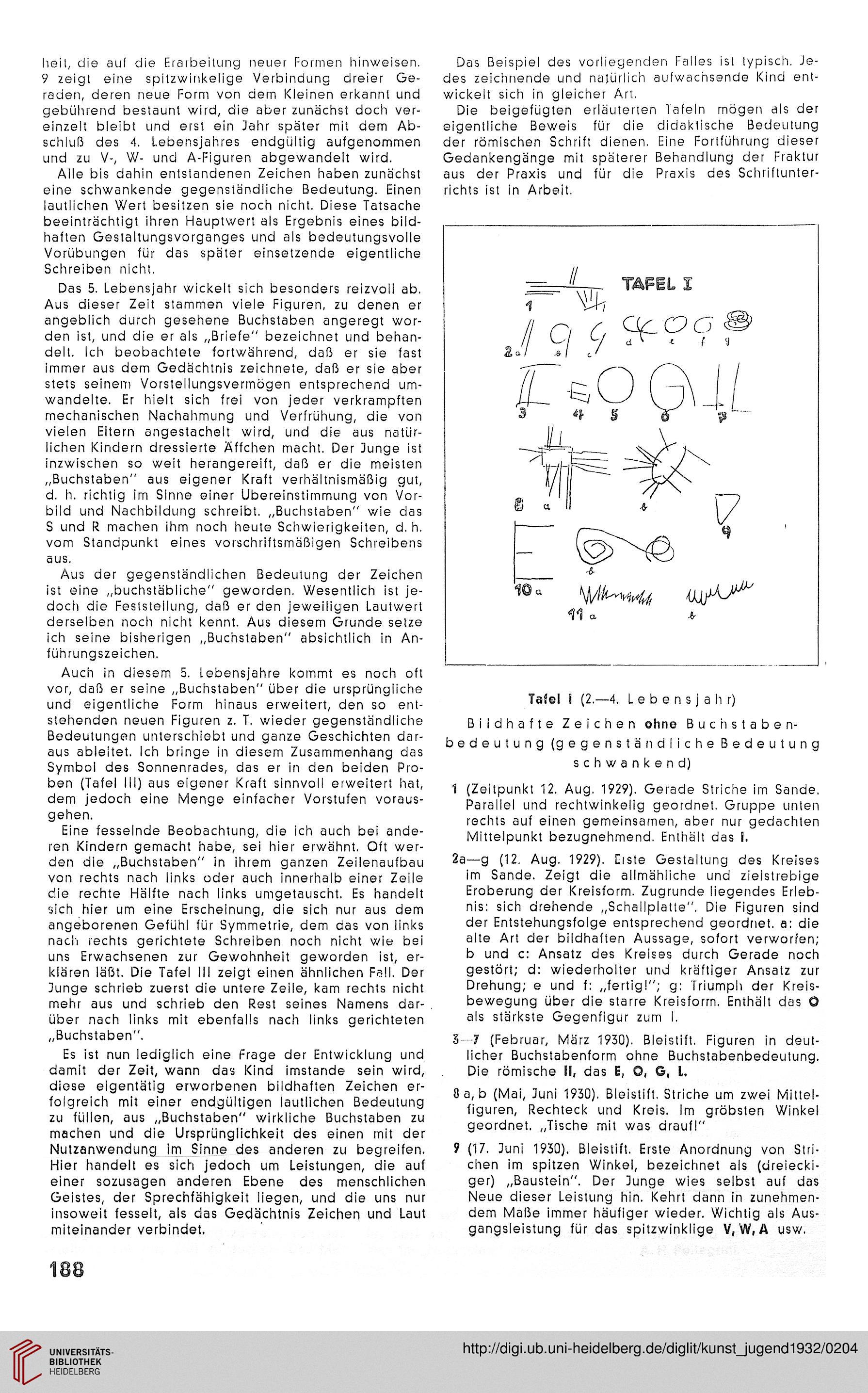

Tafel I (2.—4. Lebensjahr)

Bildhafte Zeichen ohne Buchstaben-

bedeutung (gegenständliche Bedeutung

schwankend)

1 (Zeitpunkt 12. Aug. 1929). Gerade Striche im Sande,

Parallel und rechtwinkelig geordnet. Gruppe unten

rechts auf einen gemeinsamen, aber nur gedachten

Mittelpunkt bezugnehmend. Enthält das I.

2a—g (12. Aug. 1929). Eiste Gestaltung des Kreises

im Sande. Zeigt die allmähliche und zielstrebige

Eroberung der Kreisform. Zugrunde liegendes Erleb-

nis: sich drehende „Schallplatte". Die Figuren sind

der Entstehungsfolge entsprechend geordnet, a: die

alte Art der bildhaften Aussage, sofort verworfen;

b und c: Ansatz des Kreises durch Gerade noch

gestört; d: wiederholter und kräftiger Ansatz zur

Drehung; e und f: „fertig!"; g: Triumpli der Kreis-

bewegung über die starre Kreisform. Enthält das O

als stärkste Gegenfigur zum I.

3—7 (Februar, März 1930). Bleistift. Figuren in deut-

licher Buchstabenform ohne Buchstabenbedeutung.

Die römische II, das E, Q, G, l.

8 a, b (Mai, Juni 1930). Bleistift. Striche um zwei Mittel-

figuren, Rechteck und Kreis. Im gröbsten Winkel

geordnet. „Tische mit was drauf!"

9 (17. Juni 1930), Bleistift. Erste Anordnung von Stri-

chen im spitzen Winkel, bezeichnet als (dreiecki-

ger) „Baustein". Der Junge wies selbst auf das

Neue dieser Leistung hin. Kehrt dann in zunehmen-

dem Maße immer häufiger wieder. Wichtig als Aus-

gangsleistung für das spitzwinklige V, W, A usw.

TAPEL I

10a

11 a &

188

9 zeigt eine spitzwinkelige Verbindung dreier Ge-

raden, deren neue Form von dem Kleinen erkannt und

gebülirend bestaunt wird, die aber zunächst doch ver-

einzelt bleibt und erst ein Jahr später mit dem Ab-

schluß des 4. Lebensjahres endgültig aufgenommen

und zu V-, W- und A-Figuren abgewandelt wird.

Alle bis dahin entstandenen Zeichen haben zunächst

eine schwankende gegenständliche Bedeutung. Einen

lautlichen Wert besitzen sie noch nicht. Diese Tatsache

beeinträchtigt ihren Hauptwert als Ergebnis eines bild-

haften Gestaltungsvorganges und als bedeutungsvolle

Vorübungen für das später einsetzende eigentliche

Schreiben nicht.

Das 5. Lebensjahr wickelt sich besonders reizvoll ab.

Aus dieser Zeit stammen viele Figuren, zu denen er

angeblich durch gesehene Buchstaben angeregt wor-

den ist, und die er als „Briefe" bezeichnet und behan-

delt. Ich beobachtete fortwährend, daß er sie fast

immer aus dem Gedächtnis zeichnete, daß er sie aber

stets seinem Vorstellungsvermögen entsprechend um-

wandelte. Er hielt sich frei von jeder verkrampften

mechanischen Nachahmung und Verfrühung, die von

vielen Eltern angestachelt wird, und die aus natür-

lichen Kindern dressierte Äffchen macht. Der Junge ist

inzwischen so weit herangereift, daß er die meisten

„Buchstaben" aus eigener Kraft verhältnismäßig gut,

d. h. richtig im Sinne einer Übereinstimmung von Vor-

bild und Nachbildung schreibt. „Buchstaben" wie das

S und R machen ihm noch heute Schwierigkeiten, d. h.

vom Standpunkt eines vorschriftsmäßigen Schreibens

aus.

Aus der gegenständlichen Bedeutung der Zeichen

ist eine „buchstäbliche" geworden. Wesentlich ist je-

doch die Feststellung, daß er den jeweiligen Lautwert

derselben noch nicht kennt. Aus diesem Grunde setze

ich seine bisherigen „Buchstaben" absichtlich in An-

führungszeichen.

Auch in diesem 5. lebensjahre kommt es noch oft

vor, daß er seine „Buchstaben" über die ursprüngliche

und eigentliche Form hinaus erweitert, den so ent-

stehenden neuen Figuren z. T, wieder gegenständliche

Bedeutungen unterschiebt und ganze Geschichten dar-

aus ableitet. Ich bringe in diesem Zusammenhang das

Symbol des Sonnenrades, das er in den beiden Pro-

ben (Tafel III) aus eigener Kraft sinnvoll erweitert hat,

dem jedoch eine Menge einfacher Vorstufen voraus-

gehen.

Eine fesselnde Beobachtung, die ich auch bei ande-

ren Kindern gemacht habe, sei hier erwähnt. Oft wer-

den die „Buchstaben" in ihrem ganzen Zeilenaufbau

von rechts nach links oder auch innerhalb einer Zeile

die rechte Hälfte nach links umgetauscht. Es handelt

sich hier um eine Erscheinung, die sich nur aus dem

angeborenen Gefühl für Symmetrie, dem das von links

nach rechts gerichtete Schreiben noch nicht wie bei

uns Erwachsenen zur Gewohnheit geworden ist, er-

klären läßt. Die Tafel III zeigt einen ähnlichen Fall. Der

Junge schrieb zuerst die untere Zeile, kam rechts nicht

mehr aus und schrieb den Rest seines Namens dar-

über nach links mit ebenfalls nach links gerichteten

„Buchstaben".

Es ist nun lediglich eine Frage der Entwicklung und

damit der Zeit, wann das Kind imstande sein wird,

diese eigentätig erv/orbenen bildhaften Zeichen er-

folgreich mit einer endgültigen lautlichen Bedeutung

zu füllen, aus „Buchstaben" wirkliche Buchstaben zu

machen und die Ursprünglichkeit des einen mit der

Nutzanwendung im Sinne des anderen zu begreifen.

Hier handelt es sich jedoch um Leistungen, die auf

einer sozusagen anderen Ebene des menschlichen

Geistes, der Sprechfähigkeit liegen, und die uns nur

insoweit fesselt, als das Gedächtnis Zeichen und Laut

miteinander verbindet.

Das Beispiel des vorliegenden Falles ist typisch. Je-

des zeichnende und natürlich aufwachsende Kind ent-

wickelt sich in gleicher Art.

Die beigefügten erläuterten Tafeln mögen als der

eigentliche Beweis für die didaktische Bedeutung

der römischen Schrift dienen. Eine Fortführung dieser

Gedankengänge mit späterer Behandlung der Fraktur

aus der Praxis und für die Praxis des Schriftunter-

richts ist in Arbeit.

Tafel I (2.—4. Lebensjahr)

Bildhafte Zeichen ohne Buchstaben-

bedeutung (gegenständliche Bedeutung

schwankend)

1 (Zeitpunkt 12. Aug. 1929). Gerade Striche im Sande,

Parallel und rechtwinkelig geordnet. Gruppe unten

rechts auf einen gemeinsamen, aber nur gedachten

Mittelpunkt bezugnehmend. Enthält das I.

2a—g (12. Aug. 1929). Eiste Gestaltung des Kreises

im Sande. Zeigt die allmähliche und zielstrebige

Eroberung der Kreisform. Zugrunde liegendes Erleb-

nis: sich drehende „Schallplatte". Die Figuren sind

der Entstehungsfolge entsprechend geordnet, a: die

alte Art der bildhaften Aussage, sofort verworfen;

b und c: Ansatz des Kreises durch Gerade noch

gestört; d: wiederholter und kräftiger Ansatz zur

Drehung; e und f: „fertig!"; g: Triumpli der Kreis-

bewegung über die starre Kreisform. Enthält das O

als stärkste Gegenfigur zum I.

3—7 (Februar, März 1930). Bleistift. Figuren in deut-

licher Buchstabenform ohne Buchstabenbedeutung.

Die römische II, das E, Q, G, l.

8 a, b (Mai, Juni 1930). Bleistift. Striche um zwei Mittel-

figuren, Rechteck und Kreis. Im gröbsten Winkel

geordnet. „Tische mit was drauf!"

9 (17. Juni 1930), Bleistift. Erste Anordnung von Stri-

chen im spitzen Winkel, bezeichnet als (dreiecki-

ger) „Baustein". Der Junge wies selbst auf das

Neue dieser Leistung hin. Kehrt dann in zunehmen-

dem Maße immer häufiger wieder. Wichtig als Aus-

gangsleistung für das spitzwinklige V, W, A usw.

TAPEL I

10a

11 a &

188