1ZZ

Die Düsseldorfer St. Lmus-Ausstellung 1895.

Von 1V. von Dettingen.

ie 1895 er Ausstellung des hiesigen Künstlerklubs

St. Lucas, die Mitte Dezember in den oberen

Sälen von Ed. Schulte eröffnet worden ist, findet im

Allgemeinen eine minder ungeteilte Anerkennung als

die vorhergegangenen. Es scheint, daß ein Hauptstück

von durchschlagender Wirkung, das als Wappen der ganzen

Ausstellung in der Erinnerung haften bliebe, vermißt

wird, und daß man im

allgemeinen die An-

sprüche auf künstle-

rische Bedeutsamkeit

der cingelieferten

Werke etwas niedriger

als früher normiert

sieht. Wie dem auch

sei: die Mitglieder des

Vereins, Figurenmaler

wie Landschafter

(und letztere durch die

Aufnahme Louis Her-

zogs vermehrt), haben

doch manches Guteund

Schöne geleistet.

Bei den Figuren-

malern fehlt diesmal

Arthur Kampf: er

pflegte sonst eine

Gruppe für sich zu

bilden. Die vier übri-

gen stehen einander

paarweis gegenüber:

man kann Willy

Spatz und Alexan-

der Frenz als die

Idealisten in St.

Lucas bezeichnen, was

von Theodor Ro-

ch oll nicht und von

Gerhard Janssen,

wenn es möglich wäre,

noch weniger gelten

wird. Aber welche

Kontraste auch inner-

halb dieser Paare!

Spatz, eine fest um-

grenzte, in ihrer Art

einseitige Natur, die

sich zwar weiter ent-

wickelt, jedoch dabei

periodenweise ihrer

selbst völlig sicher ist: ein Poet von eigentümlich

feiner, wenngleich mehr bewußter als naiver Empfind-

samkeit, ein Maler, der seine Probleme mit unendlichem

Fleiße bearbeitet, aber durch jenen Mangel an Naivetät

seines Schaffens von wundersam ergreifenden Kartons

nur zu leicht zu einem gewissen Manierismus in der

vollendeten Ausführung gelangt. So zeigt er uns die

lobsingenden Jungfrauen seines „Psalm 100, Vers 2",

sämtlich mit den nämlichen, kaum abgewandelten Gesichts-

zügen und in demselben unlebendigen Fleischton — er

ist diesmal ins Bräunliche gestimmt, statt wie früher in

das Grünlich-Graue; so dürfte auch die Segen spendende

Geberde seines violett schimmernden Engels in der „Ver-

kündigung" nicht frei von ergrübelter Seltsamkeit sein.

Solchen Zügen, die sich wohl aus einer gewissen Beein-

flussung durch moderne Engländer erklären, stehen aber

höchst persönliche Qualitäten gegenüber, und der Aus-

druck seiner schlum-

mernden Kindchen, die

liebende Sorge der sie

hütenden Mütter, die

Träumerei seines

märchenhaften Hirten-

knaben sprechen als

Zeugnisseeines reichen,

tiefen Gemütes un-

mittelbar an. Frenz

dagegen, ein feines

Talent von vielseiti-

gem Charakter, ein

Meister der phantasie-

vollen, geistreichen Er-

findung, Ornamentiker

und Dekorateur von

nie versagender Fülle

und Originalität,

Freund und Vertrauter

gräcisierender Grazien

und Musen, scheint im

Gefühle einer gewissen

Unruhe und Unsicher-

heit, im Hasten des

Tages, seine Werke

nicht immer zu völliger

Reife, zur vollendeten

Ausgleichung in sich

selbst zu bringen. Sein

großes Gemälde:

„Der Jüngling am

Scheidewege", kolo-

ristisch wirkungsvoll

angelegt, macht doch

den Eindruck eines

noch nicht gelösten

Problems und wird,

für den Geschmack

Vieler, an Innerlich-

keit und künstlerischer

Wahrhaftigkeit von

den beiden Lithogra-

phien übertroffen, in deren einer Frenz „Christus

von Pilatus dem Volke dargestellt" zeigt, während die

andere, „Kantate", eine Gesellschaft von Meerwundern,

gemeinsam mit brüllenden Seelöwen, sich in derber Lebens-

seligkeit ergehen läßt: zwei Gegenstände also, die unter

sich möglichst verschieden sind, aber doch mit der gleichen

Verve erfaßt und durchgeführt wurden. — Durften wir

Spatz und Frenz nach ihrer Art und Richtung als

Idealisten bezeichnen, so ist Rocholl der kräftige, besonnene

Realist, der phantastisch-romantischen Empfindungen nicht

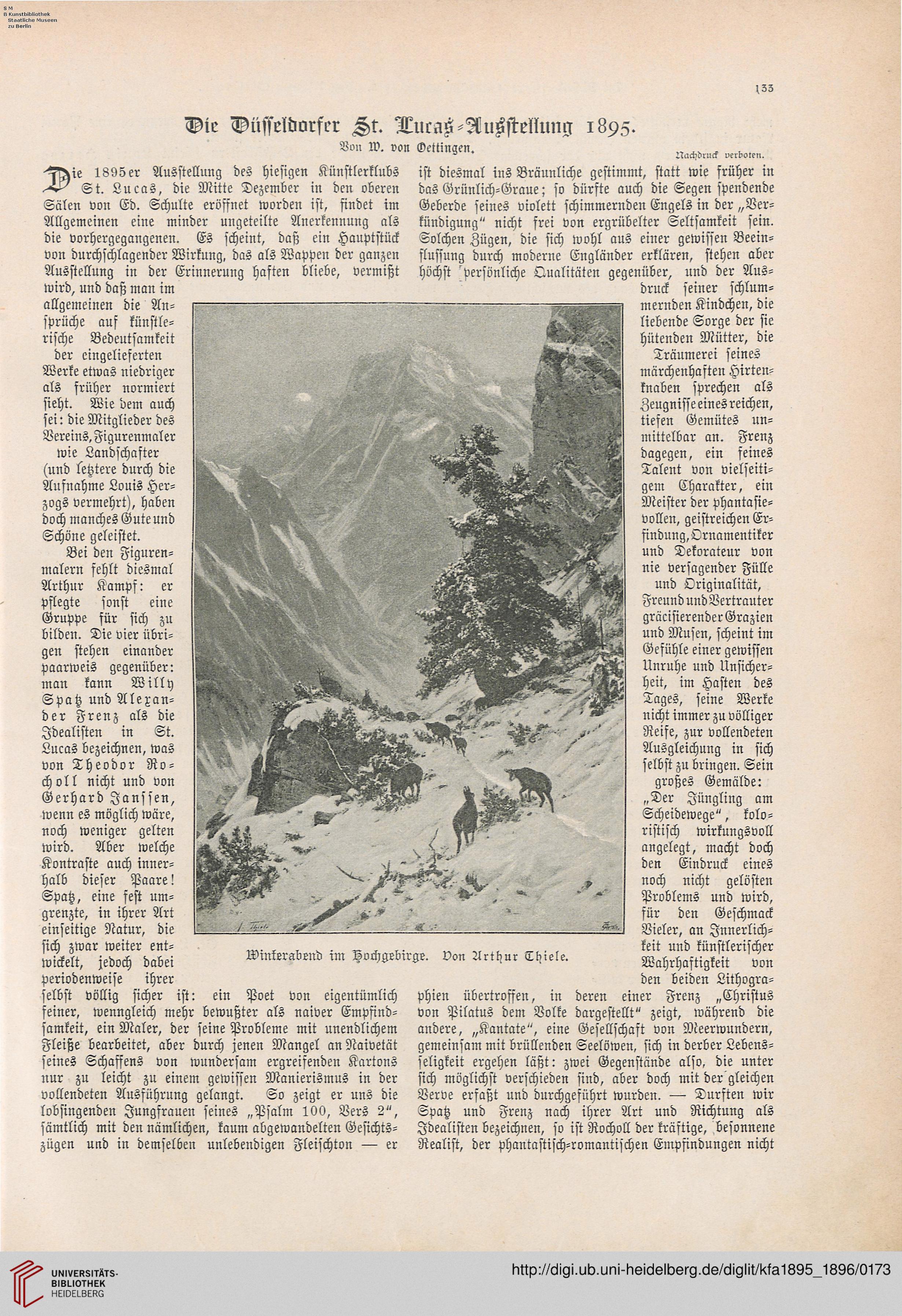

Winterabend im Hochgebirge, von Arthur Thiele.

Die Düsseldorfer St. Lmus-Ausstellung 1895.

Von 1V. von Dettingen.

ie 1895 er Ausstellung des hiesigen Künstlerklubs

St. Lucas, die Mitte Dezember in den oberen

Sälen von Ed. Schulte eröffnet worden ist, findet im

Allgemeinen eine minder ungeteilte Anerkennung als

die vorhergegangenen. Es scheint, daß ein Hauptstück

von durchschlagender Wirkung, das als Wappen der ganzen

Ausstellung in der Erinnerung haften bliebe, vermißt

wird, und daß man im

allgemeinen die An-

sprüche auf künstle-

rische Bedeutsamkeit

der cingelieferten

Werke etwas niedriger

als früher normiert

sieht. Wie dem auch

sei: die Mitglieder des

Vereins, Figurenmaler

wie Landschafter

(und letztere durch die

Aufnahme Louis Her-

zogs vermehrt), haben

doch manches Guteund

Schöne geleistet.

Bei den Figuren-

malern fehlt diesmal

Arthur Kampf: er

pflegte sonst eine

Gruppe für sich zu

bilden. Die vier übri-

gen stehen einander

paarweis gegenüber:

man kann Willy

Spatz und Alexan-

der Frenz als die

Idealisten in St.

Lucas bezeichnen, was

von Theodor Ro-

ch oll nicht und von

Gerhard Janssen,

wenn es möglich wäre,

noch weniger gelten

wird. Aber welche

Kontraste auch inner-

halb dieser Paare!

Spatz, eine fest um-

grenzte, in ihrer Art

einseitige Natur, die

sich zwar weiter ent-

wickelt, jedoch dabei

periodenweise ihrer

selbst völlig sicher ist: ein Poet von eigentümlich

feiner, wenngleich mehr bewußter als naiver Empfind-

samkeit, ein Maler, der seine Probleme mit unendlichem

Fleiße bearbeitet, aber durch jenen Mangel an Naivetät

seines Schaffens von wundersam ergreifenden Kartons

nur zu leicht zu einem gewissen Manierismus in der

vollendeten Ausführung gelangt. So zeigt er uns die

lobsingenden Jungfrauen seines „Psalm 100, Vers 2",

sämtlich mit den nämlichen, kaum abgewandelten Gesichts-

zügen und in demselben unlebendigen Fleischton — er

ist diesmal ins Bräunliche gestimmt, statt wie früher in

das Grünlich-Graue; so dürfte auch die Segen spendende

Geberde seines violett schimmernden Engels in der „Ver-

kündigung" nicht frei von ergrübelter Seltsamkeit sein.

Solchen Zügen, die sich wohl aus einer gewissen Beein-

flussung durch moderne Engländer erklären, stehen aber

höchst persönliche Qualitäten gegenüber, und der Aus-

druck seiner schlum-

mernden Kindchen, die

liebende Sorge der sie

hütenden Mütter, die

Träumerei seines

märchenhaften Hirten-

knaben sprechen als

Zeugnisseeines reichen,

tiefen Gemütes un-

mittelbar an. Frenz

dagegen, ein feines

Talent von vielseiti-

gem Charakter, ein

Meister der phantasie-

vollen, geistreichen Er-

findung, Ornamentiker

und Dekorateur von

nie versagender Fülle

und Originalität,

Freund und Vertrauter

gräcisierender Grazien

und Musen, scheint im

Gefühle einer gewissen

Unruhe und Unsicher-

heit, im Hasten des

Tages, seine Werke

nicht immer zu völliger

Reife, zur vollendeten

Ausgleichung in sich

selbst zu bringen. Sein

großes Gemälde:

„Der Jüngling am

Scheidewege", kolo-

ristisch wirkungsvoll

angelegt, macht doch

den Eindruck eines

noch nicht gelösten

Problems und wird,

für den Geschmack

Vieler, an Innerlich-

keit und künstlerischer

Wahrhaftigkeit von

den beiden Lithogra-

phien übertroffen, in deren einer Frenz „Christus

von Pilatus dem Volke dargestellt" zeigt, während die

andere, „Kantate", eine Gesellschaft von Meerwundern,

gemeinsam mit brüllenden Seelöwen, sich in derber Lebens-

seligkeit ergehen läßt: zwei Gegenstände also, die unter

sich möglichst verschieden sind, aber doch mit der gleichen

Verve erfaßt und durchgeführt wurden. — Durften wir

Spatz und Frenz nach ihrer Art und Richtung als

Idealisten bezeichnen, so ist Rocholl der kräftige, besonnene

Realist, der phantastisch-romantischen Empfindungen nicht

Winterabend im Hochgebirge, von Arthur Thiele.