102

Nr. 6.

BLÄTTER FÜR GEMÄLDEKUNDE.

gewöhnliche Kürzung p als episcopi

aufzulösen ist. Es hieße dann: Zur Zeit

unseres Erzbischofes Albert. Man hat

gelegentlich an Padua als Entstehungs-

ort der großen Pala bei Czernin ge-

dacht. Die neueren Kataloge verzeichnen

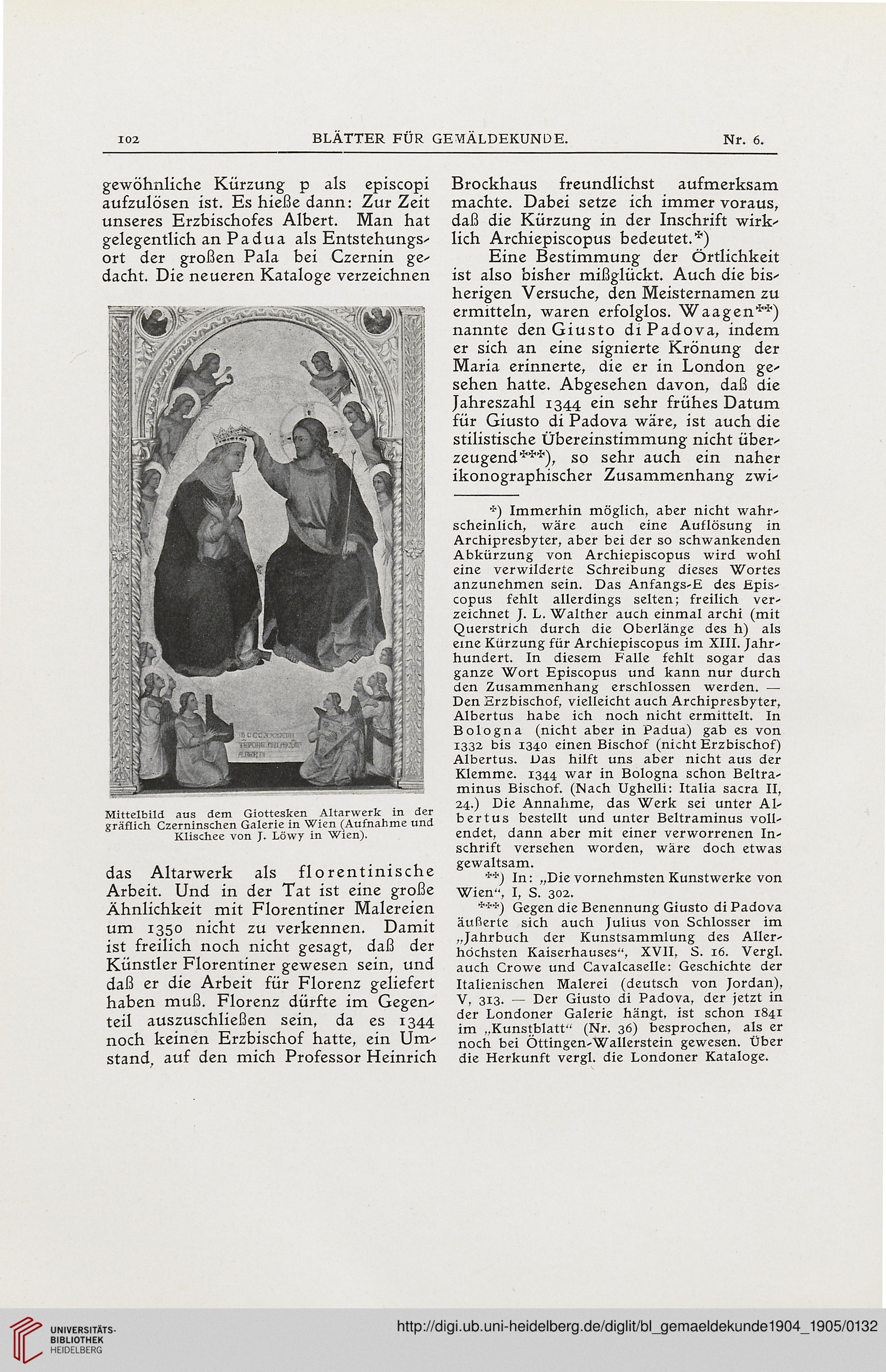

Mittelbild aus dem Giottesken Altarwerk in der

gräflich Czerninschen Galerie in Wien (Aufnahme und

Klischee von J. Löwy in Wien),

das Altarwerk als fl o rentinische

Arbeit. Und in der Tat ist eine große

Ähnlichkeit mit Florentiner Malereien

um 1350 nicht zu verkennen. Damit

ist freilich noch nicht gesagt, daß der

Künstler Florentiner gewesen sein, und

daß er die Arbeit für Florenz geliefert

haben muß. Florenz dürfte im Gegen-

teil auszuschließen sein, da es 1344

noch keinen Erzbischof hatte, ein Um-

stand, auf den mich Professor Heinrich

Brockhaus freundlichst aufmerksam

machte. Dabei setze ich immer voraus,

daß die Kürzung in der Inschrift wirk-

lich Archiepiscopus bedeutet.*)

Eine Bestimmung der Örtlichkeit

ist also bisher mißglückt. Auch die bis-

herigen Versuche, den Meisternamen zu

ermitteln, waren erfolglos. Waagen**)

nannte den Giusto diPadova, indem

er sich an eine signierte Krönung der

Maria erinnerte, die er in London ge-

sehen hatte. Abgesehen davon, daß die

Jahreszahl 1344 ein sehr frühes Datum

für Giusto di Padova wäre, ist auch die

stilistische Übereinstimmung nicht über-

zeugend***), so sehr auch ein naher

ikonographischer Zusammenhang zwi-

*) Immerhin möglich, aber nicht wahr-

scheinlich, wäre auch eine Auflösung in

Archipresbyter, aber bei der so schwankenden

Abkürzung von Archiepiscopus wird wohl

eine verwilderte Schreibung dieses Wortes

anzunehmen sein. Das Anfangs-E des Epis-

copus fehlt allerdings selten; freilich ver-

zeichnet J. L. Walther auch einmal archi (mit

Querstrich durch die Oberlänge des h) als

eine Kürzung für Archiepiscopus im XIII. Jahr-

hundert. In diesem Falle fehlt sogar das

ganze Wort Episcopus und kann nur durch

den Zusammenhang erschlossen werden. —

Den Erzbischof, vielleicht auch Archipresbyter,

Albertus habe ich noch nicht ermittelt. In

Bologna (nicht aber in Padua) gab es von

1332 bis 1340 einen Bischof (nicht Erzbischof)

Albertus. Das hilft uns aber nicht aus der

Klemme. 1344 war in Bologna schon Beltra-

minus Bischof. (Nach Ughelli: Italia sacra II,

24.) Die Annahme, das Werk sei unter Al-

bertus bestellt und unter Beltraminus voll-

endet, dann aber mit einer verworrenen In-

schrift versehen worden, wäre doch etwas

gewaltsam.

**) In: „Die vornehmsten Kunstwerke von

Wien“, I, S. 302.

***) Gegen die Benennung Giusto di Padova

äußerte sich auch Julius von Schlosser im

„Jahrbuch der Kunstsammlung des Aller-

höchsten Kaiserhauses“, XVII, S. 16. Vergl.

auch Crowe und Cavalcaselle: Geschichte der

Italienischen Malerei (deutsch von Jordan),

V, 313. — Der Giusto di Padova, der jetzt in

der Londoner Galerie hängt, ist schon 1841

im „Kunstblatt“ (Nr. 36) besprochen, als er

noch bei Öttingen-Wallerstein gewesen. Über

die Herkunft vergl. die Londoner Kataloge.

Nr. 6.

BLÄTTER FÜR GEMÄLDEKUNDE.

gewöhnliche Kürzung p als episcopi

aufzulösen ist. Es hieße dann: Zur Zeit

unseres Erzbischofes Albert. Man hat

gelegentlich an Padua als Entstehungs-

ort der großen Pala bei Czernin ge-

dacht. Die neueren Kataloge verzeichnen

Mittelbild aus dem Giottesken Altarwerk in der

gräflich Czerninschen Galerie in Wien (Aufnahme und

Klischee von J. Löwy in Wien),

das Altarwerk als fl o rentinische

Arbeit. Und in der Tat ist eine große

Ähnlichkeit mit Florentiner Malereien

um 1350 nicht zu verkennen. Damit

ist freilich noch nicht gesagt, daß der

Künstler Florentiner gewesen sein, und

daß er die Arbeit für Florenz geliefert

haben muß. Florenz dürfte im Gegen-

teil auszuschließen sein, da es 1344

noch keinen Erzbischof hatte, ein Um-

stand, auf den mich Professor Heinrich

Brockhaus freundlichst aufmerksam

machte. Dabei setze ich immer voraus,

daß die Kürzung in der Inschrift wirk-

lich Archiepiscopus bedeutet.*)

Eine Bestimmung der Örtlichkeit

ist also bisher mißglückt. Auch die bis-

herigen Versuche, den Meisternamen zu

ermitteln, waren erfolglos. Waagen**)

nannte den Giusto diPadova, indem

er sich an eine signierte Krönung der

Maria erinnerte, die er in London ge-

sehen hatte. Abgesehen davon, daß die

Jahreszahl 1344 ein sehr frühes Datum

für Giusto di Padova wäre, ist auch die

stilistische Übereinstimmung nicht über-

zeugend***), so sehr auch ein naher

ikonographischer Zusammenhang zwi-

*) Immerhin möglich, aber nicht wahr-

scheinlich, wäre auch eine Auflösung in

Archipresbyter, aber bei der so schwankenden

Abkürzung von Archiepiscopus wird wohl

eine verwilderte Schreibung dieses Wortes

anzunehmen sein. Das Anfangs-E des Epis-

copus fehlt allerdings selten; freilich ver-

zeichnet J. L. Walther auch einmal archi (mit

Querstrich durch die Oberlänge des h) als

eine Kürzung für Archiepiscopus im XIII. Jahr-

hundert. In diesem Falle fehlt sogar das

ganze Wort Episcopus und kann nur durch

den Zusammenhang erschlossen werden. —

Den Erzbischof, vielleicht auch Archipresbyter,

Albertus habe ich noch nicht ermittelt. In

Bologna (nicht aber in Padua) gab es von

1332 bis 1340 einen Bischof (nicht Erzbischof)

Albertus. Das hilft uns aber nicht aus der

Klemme. 1344 war in Bologna schon Beltra-

minus Bischof. (Nach Ughelli: Italia sacra II,

24.) Die Annahme, das Werk sei unter Al-

bertus bestellt und unter Beltraminus voll-

endet, dann aber mit einer verworrenen In-

schrift versehen worden, wäre doch etwas

gewaltsam.

**) In: „Die vornehmsten Kunstwerke von

Wien“, I, S. 302.

***) Gegen die Benennung Giusto di Padova

äußerte sich auch Julius von Schlosser im

„Jahrbuch der Kunstsammlung des Aller-

höchsten Kaiserhauses“, XVII, S. 16. Vergl.

auch Crowe und Cavalcaselle: Geschichte der

Italienischen Malerei (deutsch von Jordan),

V, 313. — Der Giusto di Padova, der jetzt in

der Londoner Galerie hängt, ist schon 1841

im „Kunstblatt“ (Nr. 36) besprochen, als er

noch bei Öttingen-Wallerstein gewesen. Über

die Herkunft vergl. die Londoner Kataloge.