Der Cicerone: Halbmonatsschrift für die Interessen des Kunstforschers & Sammlers — 21.1929

Zitieren dieser Seite

Bitte zitieren Sie diese Seite, indem Sie folgende Adresse (URL)/folgende DOI benutzen:

https://doi.org/10.11588/diglit.41323#0099

DOI Heft:

Heft 3

DOI Artikel:Baldass, Ludwig: Die Wiener Tafelmalerei von 1410-1460, 1: (Neuerwerbungen des Wiener kunsthistorischen Museums)

DOI Seite / Zitierlink:https://doi.org/10.11588/diglit.41323#0099

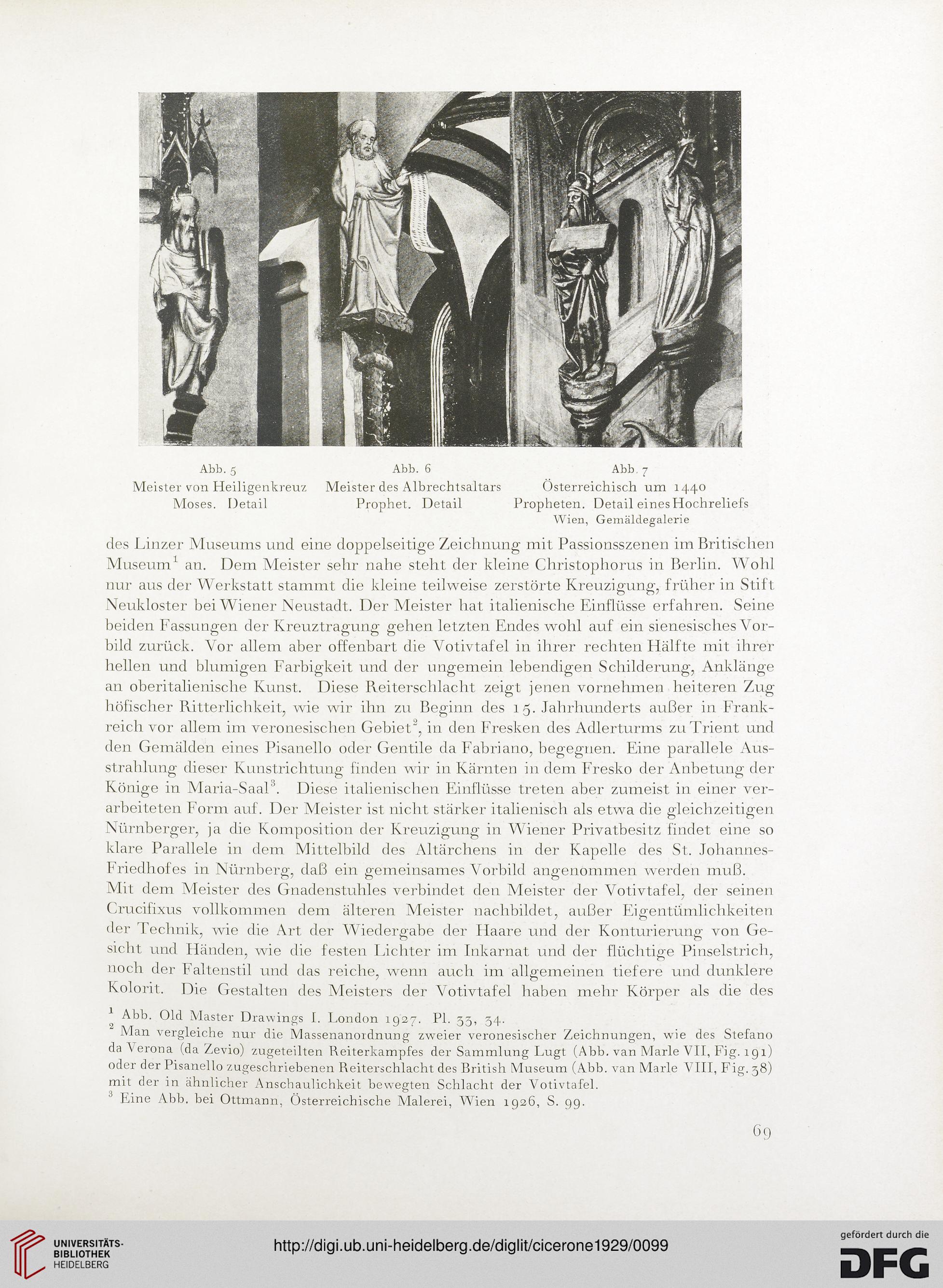

Abb. 5 Abb. 6 Abb. 7

Meister von Heiligenkreuz Meister des Albrechtsaltars Österreichisch um 1440

Moses. Detail Prophet. Detail Propheten. Detail eines Hochreliefs

Wien, Gemäldegalerie

des Linzer Museums und eine doppelseitige Zeichnung mit Passionsszenen im Britischen

Museum1 an. Dem Meister sehr nahe steht der kleine Christophorus in Berlin. Wohl

nur aus der Werkstatt stammt die kleine teilweise zerstörte Kreuzigung, früher in Stift

Neukloster bei Wiener Neustadt. Der Meister hat italienische Einflüsse erfahren. Seine

beiden Fassungen der Kreuztragung gehen letzten Endes wohl auf ein sienesisclies Vor-

bild zurück. Vor allem aber offenbart die Votivtafel in ihrer rechten Hälfte mit ihrer

hellen und blumigen Farbigkeit und der ungemein lebendigen Schilderung, Anklänge

an oberitalienische Kunst. Diese Reiterschlacht zeigt jenen vornehmen heiteren Zug

höfischer Ritterlichkeit, wie wir ihn zu Beginn des 15. Jahrhunderts außer in Frank-

reich vor allem im veronesischen Gebiet", in den Fresken des Adlerturms zu Trient und

den Gemälden eines Pisanello oder Gentile da Fabriano, begegnen. Eine parallele Aus-

strahlung dieser Kunstrichtung finden wir in Kärnten in dem Fresko der Anbetung der

Könige in Maria-Saal3. Diese italienischen Einflüsse treten aber zumeist in einer ver-

arbeiteten Form auf. Der Meister ist nicht stärker italienisch als etwa die gleichzeitigen

Nürnberger, ja die Komposition der Kreuzigung in Wiener Privatbesitz findet eine so

klare Parallele in dem Mittelbild des Altärchens in der Kapelle des St. Johannes-

Friedhofes in Nürnberg, daß ein gemeinsames Vorbild angenommen werden muß.

Mit dem Meister des Gnadenstuhles verbindet den Kleister der Votivtafel, der seinen

Crucifixus vollkommen dem älteren Meister nachbildet, außer Eigentümlichkeiten

der Technik, wie die Art der Wiedergabe der Haare und der Konturierung von Ge-

sicht und Händen, wie die festen Lichter im Inkarnat und der flüchtige Pinselstrich,

noch der Faltenstil und das reiche, wenn auch im allgemeinen tiefere und dunklere

Kolorit. Die Gestalten des Meisters der Votivtafel haben mehr Körper als die des

Abb. Old Master Drawings I. London 1927. PI. 55, 54.

Man vergleiche nur die Massenanordnung zweier veronesischer Zeichnungen, wie des Stefano

da A erona (da Zevio) zugeteilten Reiterkampfes der Sammlung Lugt (Abb. van Marie VII, Fig. 191)

oder der Pisanello zugeschriebenen Reiterschlacht des British Museum (Abb. van Marie VIII, Fig. 58)

mit der in ähnlicher Anschaulichkeit bewegten Schlacht der Votivtafel.

Eine Abb, bei Ottmann, Österreichische Malerei, Wien 1926, S. 99.