Der Cicerone: Halbmonatsschrift für die Interessen des Kunstforschers & Sammlers — 21.1929

Zitieren dieser Seite

Bitte zitieren Sie diese Seite, indem Sie folgende Adresse (URL)/folgende DOI benutzen:

https://doi.org/10.11588/diglit.41323#0100

DOI Heft:

Heft 3

DOI Artikel:Baldass, Ludwig: Die Wiener Tafelmalerei von 1410-1460, 1: (Neuerwerbungen des Wiener kunsthistorischen Museums)

DOI Seite / Zitierlink:https://doi.org/10.11588/diglit.41323#0100

Parallel mit dem Meister der Votiv-

tafel geht der Meister der Dar-

bringung. Seine Persönlichkeit ist

nicht ganz so klar und scharf faßbar

wie die des Meisters der Votivtafel.

Jedenfalls aber können die Dar-

bringung und die Anbetung der Kö-

nige aus Neukloster, die kleine Geburt

der Wiener Galerie, die vier Marien-

lebentafeln samt Kreuzigung und noli

me tangere in Klosterneuburg, die

Darbringung in Nürnberg und eine

Tafel des Linzer Museums, die eine sitzende Madonna darstellt, vor der eine Stifterin

kniet, die von dem hl. Johannes dem Täufer als Patron begleitet wird, sowie die Zeich-

nung einer sitzenden Madonna in Berlin als Arbeiten einer Werkstatt, und zwar wahr-

scheinlich auch einer Hand, bezeichnet werden. Außerdem scheint der Künstler auch als

Zeichner für Glasgemälde tätig gewesen zu sein1. Am Anfang der Entwicklung steht die

kleine Wiener Geburt mit ihrer fließenden Faltenbiegung, die scharfe Ecken noch ver-

meidet. Ihr folgen die Berliner Zeichnung Nr. 4616 und vier Tafeln des Marienlebens

in Klosterneuburg, deren Figuren an Rundung: zunehmen. Wie bei der Madonna der

St. Lambrechter Votivtafel so treten die ersten Brüche der Gewandung bei den Neu-

ldostertafeln auf. Von ihnen wurde die besser erhaltene Darbringung im Tempel für

die Wiener Gemäldegalerie 1927 erworben und von den störenden Übermalungen

befreit. Nur der Goldgrund ist ziemlich zerstört und der Mantel des Hohenpriesters wie

das Gesicht der Madonna sind etwas verwetzt. Gleichzeitig entdeckte der Restaurator

Karl Proksch die ganz zugestrichene Darstellung der Rückseite, die, nun in taktvoller

Weise von ihm freigelegt und abgesägt, eine ohne Grundierung auf das rötliche Fichten-

holz gemalte Verkündigung (Abb. 5) aufweist. In der Farbengebung, vor allem der Vor-

liebe für Violett und der raumbildenden Funktion des Thrones, schließlich im Typus

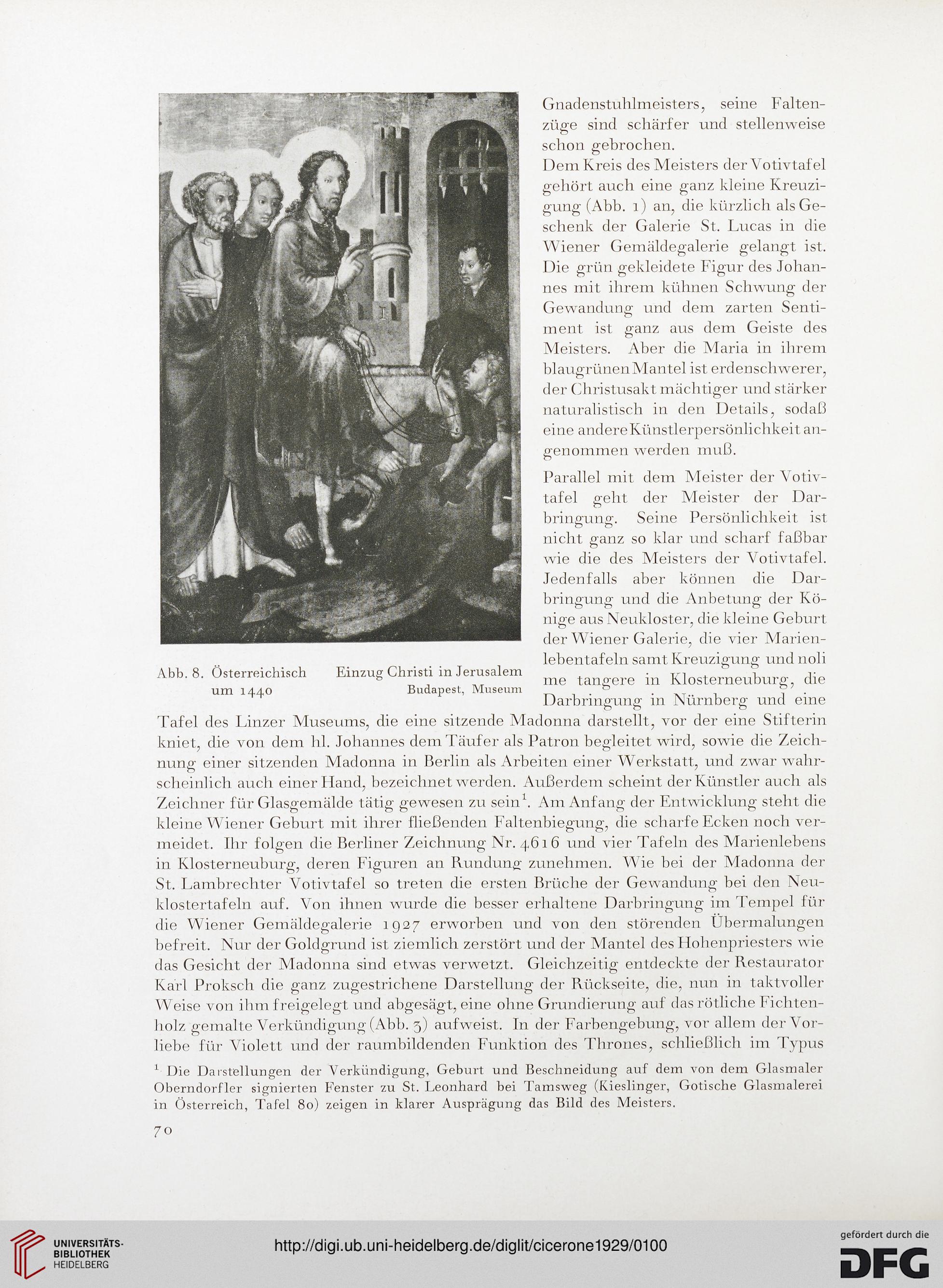

Abb. 8. Österreichisch Einzug Christi in Jerusalem

um 1440 Budapest, Museum

Gnadenstuhlmeisters, seine Falten-

züge sind schärfer und stellenweise

schon gebrochen.

Dem Kreis des Meisters der Votivtafel

gehört auch eine ganz kleine Kreuzi-

gung (Abb. 1) an, die kürzlich als Ge-

schenk der Galerie St. Lucas in die

Wiener Gemäldegalerie gelangt ist.

Die grün gekleidete Figur des Johan-

nes mit ihrem kühnen Schwung der

Gewandung und dem zarten Senti-

ment ist ganz aus dem Geiste des

Meisters. Aber die Maria in ihrem

blaugrünen Mantel ist erdenschwerer,

der Christusakt mächtiger und stärker

naturalistisch in den Details, sodaß

eine andereKünstlerpersönliclikeit an-

genommen werden muß.

1 Die Darstellungen der Verkündigung, Geburt und Beschneidung auf dem von dem Glasmaler

Oberndorfler signierten Fenster zu St. Leonhard bei Tamsweg (Kieslinger, Gotische Glasmalerei

in Österreich, Tafel 80) zeigen in klarer Ausprägung das Bild des Meisters.

70