Der Cicerone: Halbmonatsschrift für die Interessen des Kunstforschers & Sammlers — 21.1929

Cite this page

Please cite this page by using the following URL/DOI:

https://doi.org/10.11588/diglit.41323#0153

DOI issue:

Heft 5

DOI article:Paatz, Walter: Ausstellung kirchlicher Textilkunst in Stockholm

DOI Page / Citation link:https://doi.org/10.11588/diglit.41323#0153

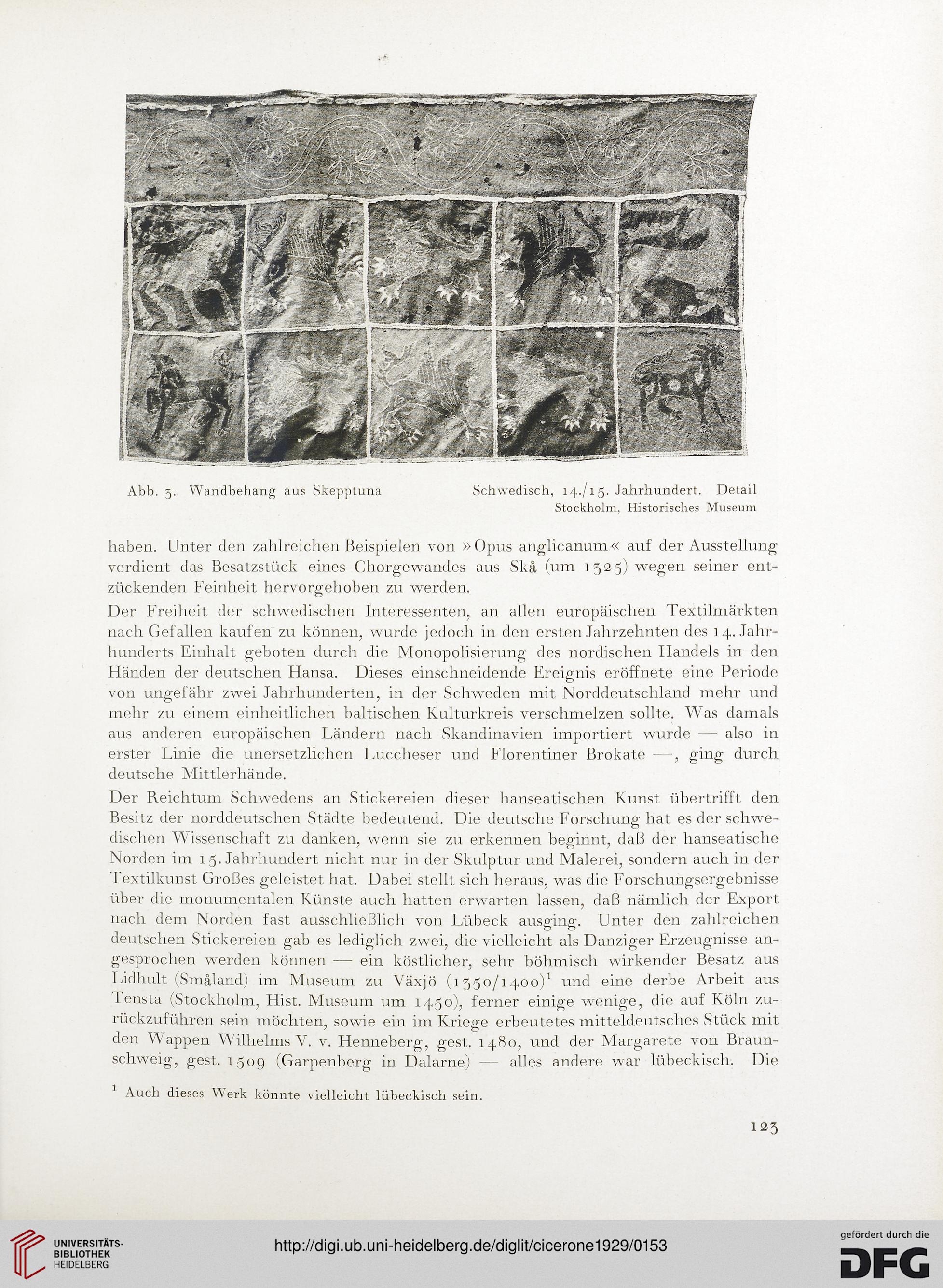

Abb. 3. Wandbehang aus Skepptuna Schwedisch, 14./15. Jahrhundert. Detail

Stockholm, Historisches Museum

haben. Unter den zahlreichen Beispielen von »Opus angli canum« auf der Ausstellung-

verdient das Besatzstück eines Chorgewandes aus Ska (um 1525) wegen seiner ent-

zückenden Feinheit hervorgehoben zu werden.

Der Freiheit der schwedischen Interessenten, an allen europäischen Textilmärkten

nach Gefallen kaufen zu können, wurde jedoch in den ersten Jahrzehnten des 14. Jahr-

hunderts Einhalt geboten durch die Monopolisierung des nordischen Handels in den

Händen der deutschen Hansa. Dieses einschneidende Ereignis eröffnete eine Periode

von ungefähr zwei Jahrhunderten, in der Schweden mit Norddeutschland mehr und

mehr zu einem einheitlichen baltischen Kulturkreis verschmelzen sollte. Was damals

aus anderen europäischen Ländern nach Skandinavien importiert wurde —- also in

erster Linie die unersetzlichen Luccheser und Florentiner Brokate —, ging durch

deutsche Mittlerhände.

Der Reichtum Schwedens an Stickereien dieser hanseatischen Kunst übertrifft den

Besitz der norddeutschen Städte bedeutend. Die deutsche Forschung hat es der schwe-

dischen Wissenschaft zu danken, wenn sie zu erkennen beginnt, daß der hanseatische

Norden im 15. Jahrhundert nicht nur in der Skulptur und Malerei, sondern auch in der

I extilkunst Großes geleistet hat. Dabei stellt sich heraus, was die Forschungsergebnisse

über die monumentalen Künste auch hatten erwarten lassen, daß nämlich der Export

nach dem Norden fast ausschließlich von Lübeck ausging. Unter den zahlreichen

deutschen Stickereien gab es lediglich zwei, die vielleicht als Danziger Erzeugnisse an-

gesprochen werden können — ein köstlicher, sehr böhmisch wirkender Besatz aus

Lidhult (Smäland) im Museum zu Växjö (1350/1400)1 und eine derbe Arbeit aus

I ensta (Stockholm, Hist. Museum um 1450), ferner einige wenige, die auf Köln zu-

rückzuführen sein möchten, sowie ein im Kriege erbeutetes mitteldeutsches Stück mit

den Wappen Wilhelms V. v. Henneberg, gest. 1480, und der Margarete von Braun-

schweig, gest. 1509 (Garpenberg in Dalarne) — alles andere war lübeckisch. Die

Auch dieses Werk könnte vielleicht lübeckisch sein.

123