Der Cicerone: Halbmonatsschrift für die Interessen des Kunstforschers & Sammlers — 21.1929

Zitieren dieser Seite

Bitte zitieren Sie diese Seite, indem Sie folgende Adresse (URL)/folgende DOI benutzen:

https://doi.org/10.11588/diglit.41323#0165

DOI Heft:

Heft 5

DOI Artikel:Baldass, Ludwig: Die Wiener Tafelmalerei von 1410-1460, 2: (Neuerwerbungen des Wiener kunsthistorischen Museums)

DOI Seite / Zitierlink:https://doi.org/10.11588/diglit.41323#0165

angehören. Ganz unabhängig aber von dieser Meinungsverschiedenheit vermag ich in der öster-

reichischen Tafelmalerei vom ersten Drittel des 15. Jahrhunderts und vor allem in der Kunst

des Meisters der Votivtafel überhaupt weder einen burgundischen noch sonst einen westlichen

Einschlag zu erkennen. Wenn man nach fremden Vorbildern suchen will, so sind sie in Italien

zu finden. Nach Italien weist nicht nur die Komposition der Kreuztragung, sondern auch die

des Gnadenstuhls, die ikonographisch auch in einer veronesischen Zeichnung der Albertina vor-

bereitet ist (Stix und Fröhlich-Bum, Nr. 2). Auf die Beziehungen der Reiterschlacht auf der

Votivtafel zu Zeichnungen aus dem Kreise des Stefano da Verona und Pisanello wurde oben

hingewiesen und auch eine Komposition wie die Beweinung auf der Londoner Zeichnung er-

innert in der Gruppierung der Figuren und in den sprechenden Gesten an oberitalienische

Schöpfungen wie z. ß. an ein veronesisches Skizzenbuchblatt in den Uffizien (van Marie VII,

Fig. 196). Italienisch im Stil sind aber auch die Propheten in den Zwickeln des um 1400

entstandenen Altaraufsatzes aus Judenburg im Grazer Joanneum, man vergleiche damit nur

die Propheten einer Stefano da Zevio (da Verona) zugeschriebenen Zeichnung der Albertina

(Stix und Fröhlich-Bum, Nr. 3) und selbst die Grundanordnung einer frühen Komposition des

Meisters des Albrechtsaltars, der Anbetung der Könige in Berlin, erinnert noch eher an ita-

lienische Schöpfungen, wie etwa an die Hauptgruppe der großen Epiphanie von Gentile da

Fabriano, als an französische Kunst. Ich lege diesen Beziehungen keinen größeren Wert bei

als den gelegentlicher Anregung und betone sie nur, um der neuerdings häufiger zutage treten-

den Tendenz, alle Erscheinungen deutscher Kunst um und nach 1400 aus dem Westen ab-

zuleiten und durch den etwas nebelhaften Begriff einer burgundischen Kunst erklären zu wollen,

entgegenzutreten. Ein weiterer Beweis für meine Ansicht ist der Umstand, daß auch das erste

Eindringen französisch-burgundischer Elemente in Österreich kurz vor 1440 keinen starken Um-

schwung der Stiltendenzen mit sich brachte. Dies beweisen die Werke des Meisters von Schloß

Lichtenstein, die von so vielen Errungenschaften westlicher Malerei unbeeinflußt bleiben und

deren Grundstimmung keineswegs so ausgespi'ochen die der »Witzgefolgschaft« ist, wie Benesch

annimmt.

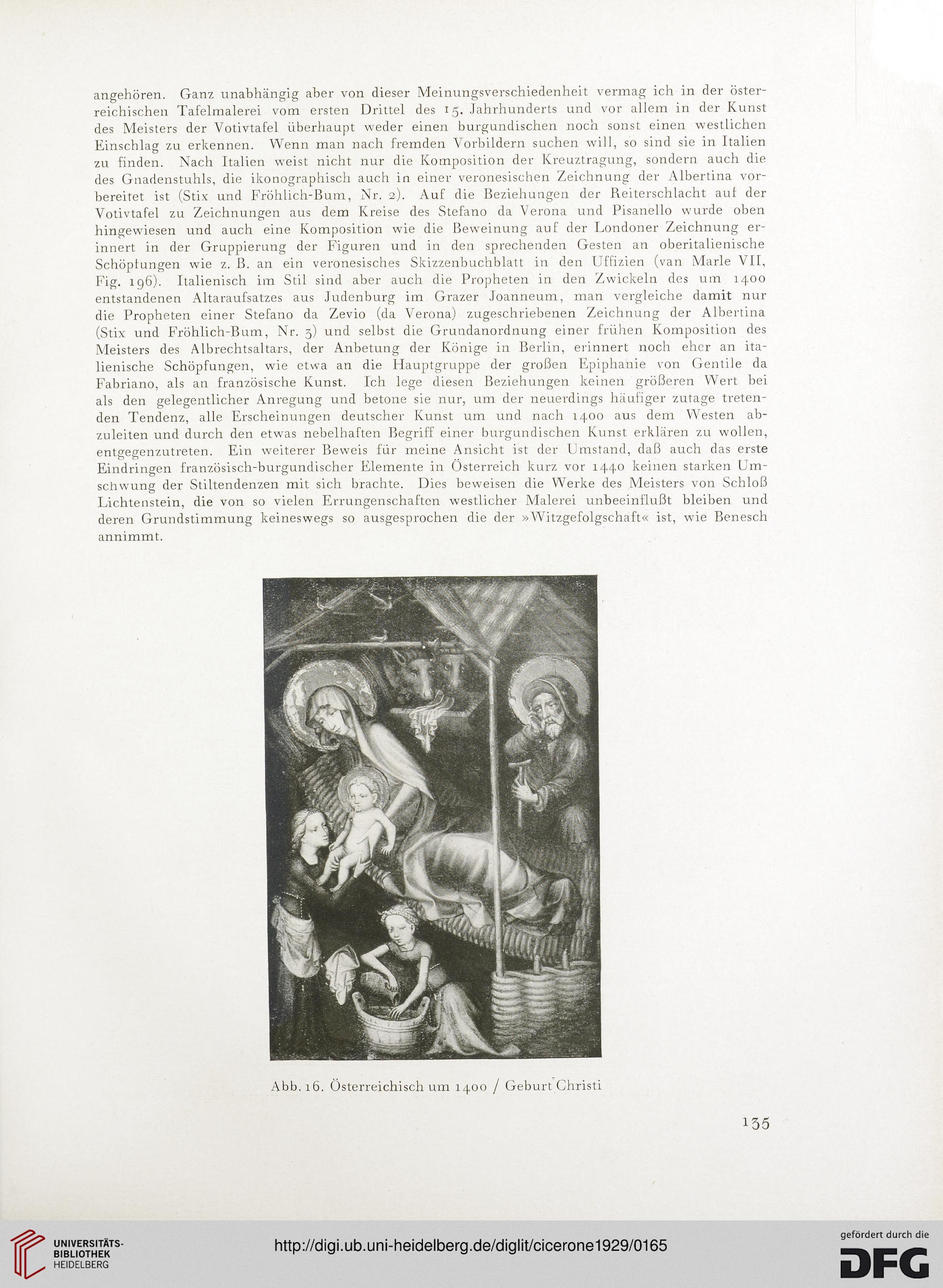

Abb. 16. Österreichisch um 1400 / Geburt Christi

155

reichischen Tafelmalerei vom ersten Drittel des 15. Jahrhunderts und vor allem in der Kunst

des Meisters der Votivtafel überhaupt weder einen burgundischen noch sonst einen westlichen

Einschlag zu erkennen. Wenn man nach fremden Vorbildern suchen will, so sind sie in Italien

zu finden. Nach Italien weist nicht nur die Komposition der Kreuztragung, sondern auch die

des Gnadenstuhls, die ikonographisch auch in einer veronesischen Zeichnung der Albertina vor-

bereitet ist (Stix und Fröhlich-Bum, Nr. 2). Auf die Beziehungen der Reiterschlacht auf der

Votivtafel zu Zeichnungen aus dem Kreise des Stefano da Verona und Pisanello wurde oben

hingewiesen und auch eine Komposition wie die Beweinung auf der Londoner Zeichnung er-

innert in der Gruppierung der Figuren und in den sprechenden Gesten an oberitalienische

Schöpfungen wie z. ß. an ein veronesisches Skizzenbuchblatt in den Uffizien (van Marie VII,

Fig. 196). Italienisch im Stil sind aber auch die Propheten in den Zwickeln des um 1400

entstandenen Altaraufsatzes aus Judenburg im Grazer Joanneum, man vergleiche damit nur

die Propheten einer Stefano da Zevio (da Verona) zugeschriebenen Zeichnung der Albertina

(Stix und Fröhlich-Bum, Nr. 3) und selbst die Grundanordnung einer frühen Komposition des

Meisters des Albrechtsaltars, der Anbetung der Könige in Berlin, erinnert noch eher an ita-

lienische Schöpfungen, wie etwa an die Hauptgruppe der großen Epiphanie von Gentile da

Fabriano, als an französische Kunst. Ich lege diesen Beziehungen keinen größeren Wert bei

als den gelegentlicher Anregung und betone sie nur, um der neuerdings häufiger zutage treten-

den Tendenz, alle Erscheinungen deutscher Kunst um und nach 1400 aus dem Westen ab-

zuleiten und durch den etwas nebelhaften Begriff einer burgundischen Kunst erklären zu wollen,

entgegenzutreten. Ein weiterer Beweis für meine Ansicht ist der Umstand, daß auch das erste

Eindringen französisch-burgundischer Elemente in Österreich kurz vor 1440 keinen starken Um-

schwung der Stiltendenzen mit sich brachte. Dies beweisen die Werke des Meisters von Schloß

Lichtenstein, die von so vielen Errungenschaften westlicher Malerei unbeeinflußt bleiben und

deren Grundstimmung keineswegs so ausgespi'ochen die der »Witzgefolgschaft« ist, wie Benesch

annimmt.

Abb. 16. Österreichisch um 1400 / Geburt Christi

155