Der Cicerone: Halbmonatsschrift für die Interessen des Kunstforschers & Sammlers — 21.1929

Zitieren dieser Seite

Bitte zitieren Sie diese Seite, indem Sie folgende Adresse (URL)/folgende DOI benutzen:

https://doi.org/10.11588/diglit.41323#0525

DOI Heft:

Heft 17

DOI Artikel:Schottmüller, Frida: Bildwerke und Ausstattungsstücke der Sammlung Eduard Simon

DOI Seite / Zitierlink:https://doi.org/10.11588/diglit.41323#0525

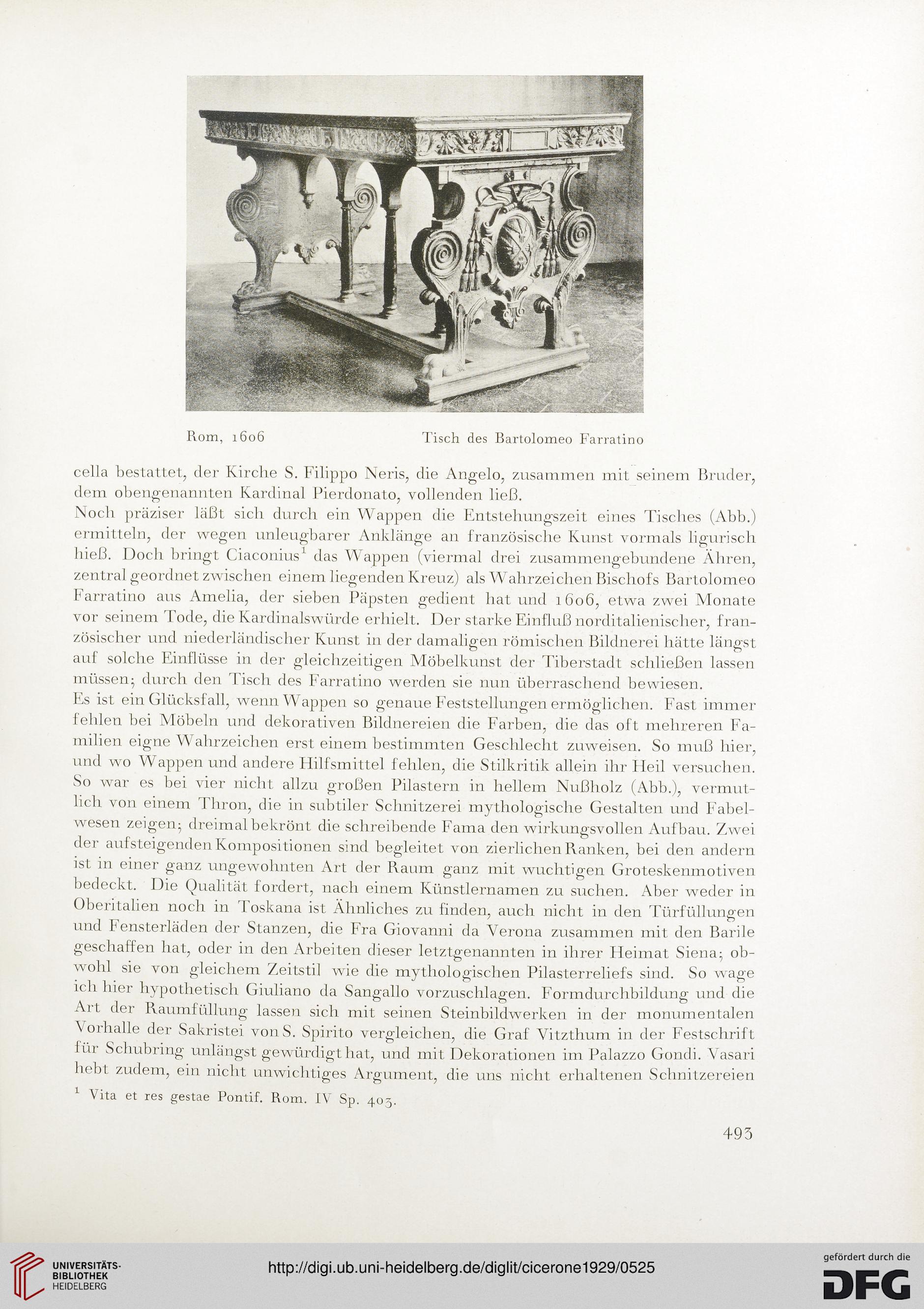

Rom, 1606 Tisch des Bartolomeo Farratino

cella bestattet, der Kirche S. Filippo Neris, die Angelo, zusammen mit seinem Bruder,

dem obengenannten Kardinal Pierdonato, vollenden ließ.

Noch präziser läßt sich durch ein Wappen die Entstehungszeit eines Tisches (Abb.)

ermitteln, der wegen unleugbarer Anklänge an französische Kunst vormals ligurisch

hieß. Doch bringt Ciaconius1 das Wappen (viermal drei zusammengebundene Ähren,

zentral geordnet zwischen einem liegenden Kreuz) als Walirzeichen Bischofs Bartolomeo

Farratino aus Amelia, der sieben Päpsten gedient hat und 1606, etwa zwei Monate

vor seinem Tode, die Kardinalswürde erhielt. Der starke Einfluß norditalienischer, fran-

zösischer und niederländischer Kunst in der damaligen römischen Bildnerei hätte längst

auf solche Einflüsse in der gleichzeitigen Möbelkunst der Tiberstadt schließen lassen

müssen- durch den Tisch des Farratino werden sie nun überraschend bewiesen.

Es ist ein Glücksfall, wenn Wappen so genaue Feststellungen ermöglichen. Fast immer

fehlen bei Möbeln und dekorativen Bildnereien die Farben, die das oft mehreren Fa-

milien eigne Wahrzeichen erst einem bestimmten Geschlecht zuweisen. So muß hier,

und wo Wappen und andere Hilfsmittel fehlen, che Stilkritik allein ihr Heil versuchen.

So war es bei vier nicht allzu großen Pilastern in hellem Nußholz (Abb.), vermut-

lich von einem Thron, die in subtiler Schnitzerei mythologische Gestalten und Fabel-

wesen zeigen- dreimal bekrönt die schreibende Fama den wirkungsvollen Aufbau. Zwei

der aufsteigenden Kompositionen sind begleitet von zierlichen Ranken, bei den andern

ist in einer ganz ungewohnten Art der Raum ganz mit wuchtigen Groteskenmotiven

bedeckt. Die Qualität fordert, nach einem Künstlernamen zu suchen. Aber weder in

Oberitalien noch in Toskana ist Ähnliches zu finden, auch nicht in den Türfüllungen

und Fensterläden der Stanzen, die Fra Giovanni da Verona zusammen mit den Barde

geschaffen hat, oder in den Arbeiten dieser letztgenannten in ihrer Heimat Siena $ ob-

wohl sie von gleichem Zeitstd wie die mythologischen Pilasterreliefs sind. So wrage

ich hier hypothetisch Giuliano da Sangallo vorzuschlagen. Formdurchbildung und die

Art der Raumfüllung lassen sich mit seinen Steinbildwerken in der monumentalen

Vorhalle der Sakristei vonS. Spirito vergleichen, die Graf Vitzthum in der Festschrift

für Schubring unlängst gewürdigt hat, und mit Dekorationen im Palazzo Gondi. V asari

hebt zudem, ein nicht unwichtiges Argument, die uns nicht erhaltenen Schnitzereien

1 Vita et res gestae Pontif. Rom. IV Sp. 403.

493