Der Cicerone: Halbmonatsschrift für die Interessen des Kunstforschers & Sammlers — 21.1929

Cite this page

Please cite this page by using the following URL/DOI:

https://doi.org/10.11588/diglit.41323#0711

DOI issue:

Heft 23

DOI article:Wilm, Hubert: Die neuen Räume im Münchner Residenz-Museum

DOI Page / Citation link:https://doi.org/10.11588/diglit.41323#0711

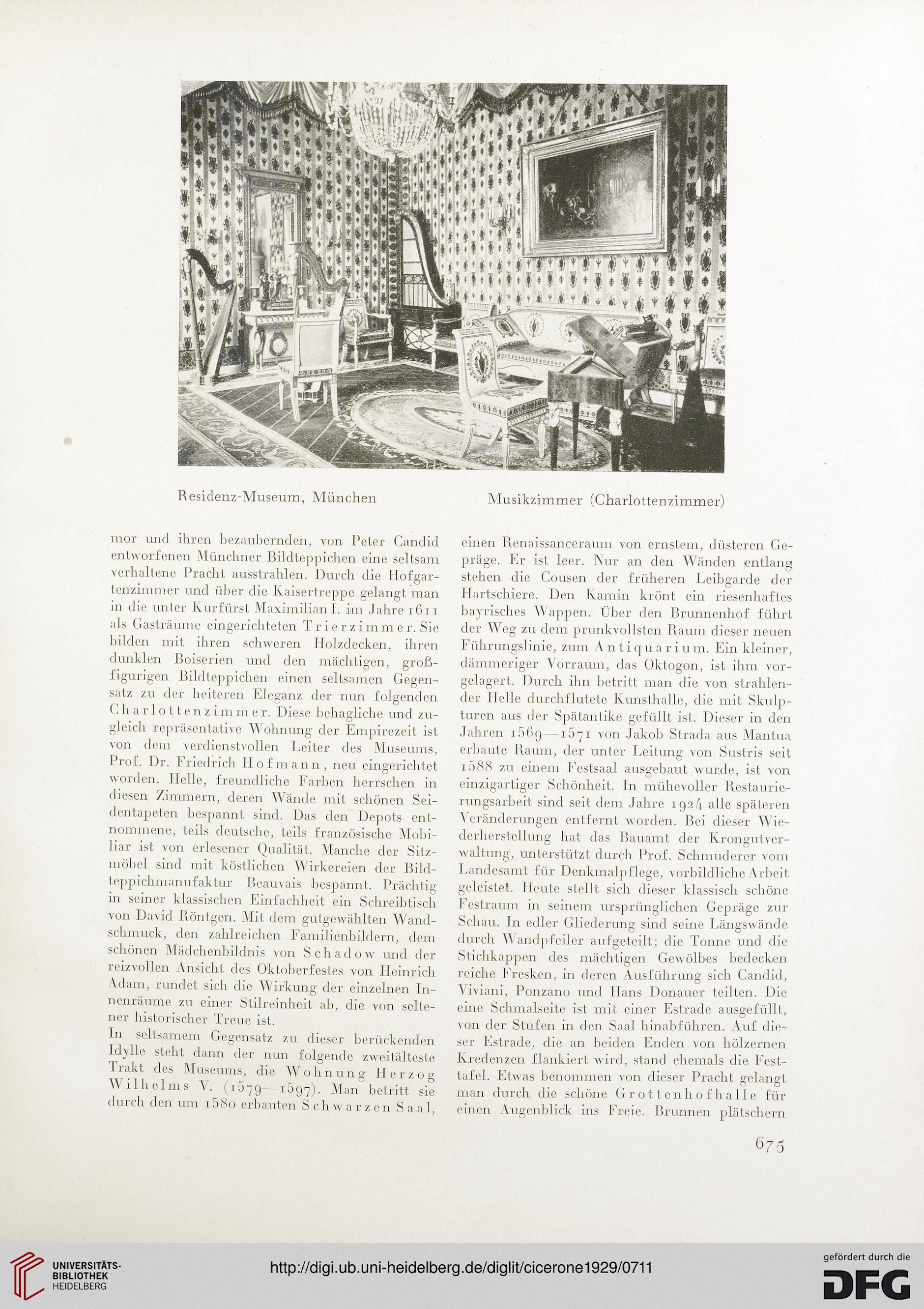

Residenz-Museum, München

Musikzimmer (Charlottenzimmer)

mor und ihren bezaubernden, von Peter Candid

entworfenen Münchner Bildteppichen eine seltsam

verhaltene Pracht ausstrahlen. Durch die Ilofgar-

tenzimmer und über die Kaisertreppe gelangt man

in die unter Kurfürst Maximilian I. im Jahre 1611

als Gasträume eingerichteten Trierzimmer. Sie

bilden mit ihren schweren Holzdecken, ihren

dunklen Boiserien und den mächtigen, groß-

figurigen Bildteppichen einen seltsamen Gegen-

satz zu der heiteren Eleganz der nun folgenden

Charlottenzim m e r. Diese behagliche und zu-

gleich repräsentative Wohnung der Empirezeit ist

von dem verdienstvollen Leiter des Museums,

Prof. Dr. Friedrich Ilofmann, neu eingerichtet

worden. Helle, freundliche Farben herrschen in

diesen Zimmern, deren Wände mit schönen Sei-

dentapeten bespannt sind. Das den Depots ent-

nommene, teils deutsche, teils französische Mobi-

liar ist von erlesener Qualität. Manche der Sitz-

möbel sind mit köstlichen Wirkereien der Bild-

teppiclnnanufaktur Beauvais bespannt. Prächtig

in seiner klassischen Einfachheit ein Schreibtisch

von David Röntgen. Mit dem gutgewählten Wand-

schmuck, den zahlreichen Eamilienbildern, dem

schönen Mädchenbildnis von Schadow und der

reizvollen Ansicht des Oktoberfestes von Heinrich

Adam, rundet sich die Wirkung der einzelnen In-

nenräume zu einer Stilreinheit ab, die von selte-

ner historischer Treue ist.

ln seltsamem Gegensatz zu dieser berückenden

Idylle steht dann der nun folgende Zweitälteste

lrakt des Museums, die Wohnung Herzog

Wilhelms Y. (1679—1597). Man betritt sie

durch den um 1580 erbauten Schwarzen Saal,

einen Renaissanceraum von ernstem, düsteren Ge-

präge. Er ist leer. Nur an den Wänden entlang

stehen die Cousen der früheren Leibgarde der

Hartschiere. Den Kamin krönt ein riesenhaftes

bayrisches Wappen. Über den Brunnenhof führt

der Weg zu dem prunkvollsten Raum dieser neuen

Führungslinie, zum Antiquarium. Ein kleiner,

dämmeriger Vorraum, das Oktogon, ist ihm vor-

gelagert. Durch ihn betritt man die von strahlen-

der Helle durchflutete Kunsthalle, die mit Skulp-

turen aus der Spätantike gefüllt ist. Dieser in den

Jahren 1669—1571 von Jakob Strada aus Mantua

erbaute Raum, der unter Leitung von Sustris seit

i588 zu einem Festsaal ausgebaut wurde, ist von

einzigartiger Schönheit. In mühevoller Restaurie-

rungsarbeit sind seit dem Jahre 1924 alle späteren

Veränderungen entfernt worden. Bei dieser Wie-

derherstellung hat das Bauamt der Krongutver-

waltung, unterstützt durch Prof. Schmuderer vom

Landesamt für Denkmalpflege, vorbildliche Arbeit

geleistet. Heute stellt sich dieser klassisch schöne

Festraum in seinem ursprünglichen Gepräge zur

Schau. In edler Gliederung sind seine Längswände

durch Wandpfeiler auf geteilt; die Tonne und die

Stichkappen des mächtigen Gewölbes bedecken

reiche Fresken, in deren Ausführung sich Candid,

Viviani, Ponzano und Hans Donauer teilten. Die

eine Schmalseite ist mit einer Estrade ausgefüllt,

von der Stufen in den Saal hinabführen. Auf die-

ser Estrade, die an beiden Enden von hölzernen

Kredenzen flankiert wird, stand ehemals die Fest-

tafel. Etwas benommen von dieser Pracht gelangt

man durch die schöne Grottenhofhalle für

einen Augenblick ins Freie. Brunnen plätschern

675