ihrer besonderen Autorität aufzuzwingen. Statt

dessen Volksentscheid und historisierende Spiele-

reien. Wolfradt

JAPANISCHE TUSCHBILDER

Die Gelegenheit, ostasiatische Tuschbilder in Ori-

ginalen zu sehen, ist selten. Die meisten europä-

ischen Sammler sind an den Werken der Malerei

teilnahmslos vorbeigegangen, wohl weil es schwer

ist, Gutes von Schlechtem zu scheiden, aber auch

aus der Fülle von Schulwerken und Kopien Ori-

ginale zu erkennen. Das gilt sowohl von der chine-

sischen wie japanischen Malerei. Es ist daher zu

begrüßen, daß die Kunsthandlung Tikotin, Berlin,

i5 japanische Bilder aus 6 Jahrhunderten in Ori-

ginalen, von denen jedes einen besonderen Reiz

hat, aus deutschem Privatbesitz ausgestellt hat.

Einige der Hauptschulen sind mit respektablen

Leistungen vertreten. Die Kultmalerei des i3. und

14. Jahrhunderts hat in der Amidatrinität aus der

Sammlung Eduard Gans, einem Bilde in Gold und

Farben auf Seide, ein zwar sehr zerstörtes, aber

besonders eindrucksvolles Werk aufzuweisen, wie

es sonst in Europa wohl kaum wiederzufinden ist.

Die Sung-Malerei ist mit einem Triptychon in

der Art des Sesshu, einem Reiher von Sesson und

einem unbezeichneten Kiefernwald im Nebel von

starkem Stimmungsgehalt und seltsam perspektivi-

scher Durchbildung ausgezeichnet vertreten. Cha-

rakteristische Werke der Tosa- und Ukiyoe-

schule schließen sich an, zwei Werke moderner

japanischer Malerei, davon besonders virtuos

gemalt ein Geflügelbild des Takeuchi Seiho,

bilden den Beschluß der lehrreichen Ausstel-

lung. S.

RENAISSANCE UND BAROCK AUS KÖLNER

PRIVATBESITZ

So wenig bedeutend der Geist der Nachgotik

im Kölner Stadtbild sich ausdrückt, wenn wir

ihn messen an den noch immer mächtigen

Zeugen der kölnischen Blüte in den drei Jahr-

hunderten bis iöoo, so wenig will der private

Kölner Kunstbesitz aus dem entsprechenden

Zeitraum besagen angesichts des mittelalter-

lichen Schatzes, den Kölner Familien und

Sammler heute noch und heute wieder ihr

Eigen nennen. Es ist wie ein Fluch für die

gegenwärtige Ausstellung von Werken der Re-

naissance und des Barock im Kölnischen Kunst-

verein, daß wir vor kaum zwei Jahren in den

gleichen Räumen jenen Schatz bewundern

durften und daß die Erinnerung daran gar

nicht verblassen will.

Aber trotz der unvermeidlichen Befangenheit,

mit der man an den jetzt in Frage kommenden,

von Brinckmann sorgfältig gesichteten Besitz

herantritt, stellt sich eine gelinde Teilnahme

gegenüber der Gesamtschau ein; sie steigert sich

vor einzelnen Werken zu stärkerem Erlebnis

und wird zum mindesten vor einigen wenigen Schöp-

fungen zu nachhaltiger Bewunderung entfacht. Zu

diesen wenigen gehört ein Männerbildnis des Abra-

ham de Bruyn, dessen leidenschaftliche Stille noch

nichts ahnen läßt von der Erregtheit kommender

Zeitalter. Aon ihr ganz erfüllt, und zugleich sie

glättend durch die hohe Noblesse der Farbe und

des gesellschaf tlichen Gestus, ist das venezianische

Strandidyll des Battista Piazzetta, dem sich zwei

Werke getrenntester, nur durch die Meisterschaft

verbundener Welt- und Formauffassungen an-

schließen: eine düster und stürmisch in die Fläche

sich türmende Landschaft von Magnasco und ein

schaubildlich real und existenzhaft breit entfal-

tetes Stadtantlitz von dem Canaletto -Vorläufer

Lucca Carlevaris: Venedig mit dem Volksleben um

den Dogenpalast. Bescheidenere Kostbarkeiten,

doch von oft innerlicherem Gehalt, enthält das

niederländische Gut des 17. Jahrhunderts. Man

denkt hier weniger an ein kleines Rembrandtsches

Rabbinerporträt, einen Kopf und eine allegorische

Studie, die beide dem Pvubens zugeteilt sind, als

vielmehr an ein Kinderbild des J. G. Cuyp, hinter

dessen kühlem, silbrigem Grau das seelenkundige

Lächeln bester holländischer Menschendarstellung

erscheint, an einen grün-rot-goldenen Landschafts-

traum von Cornelis IJuysmans, an die schwermütige

Erdversunkenheit einer Sumpflandschaft von Ja-

cob Ruysdael und den mystischen Realismus einer

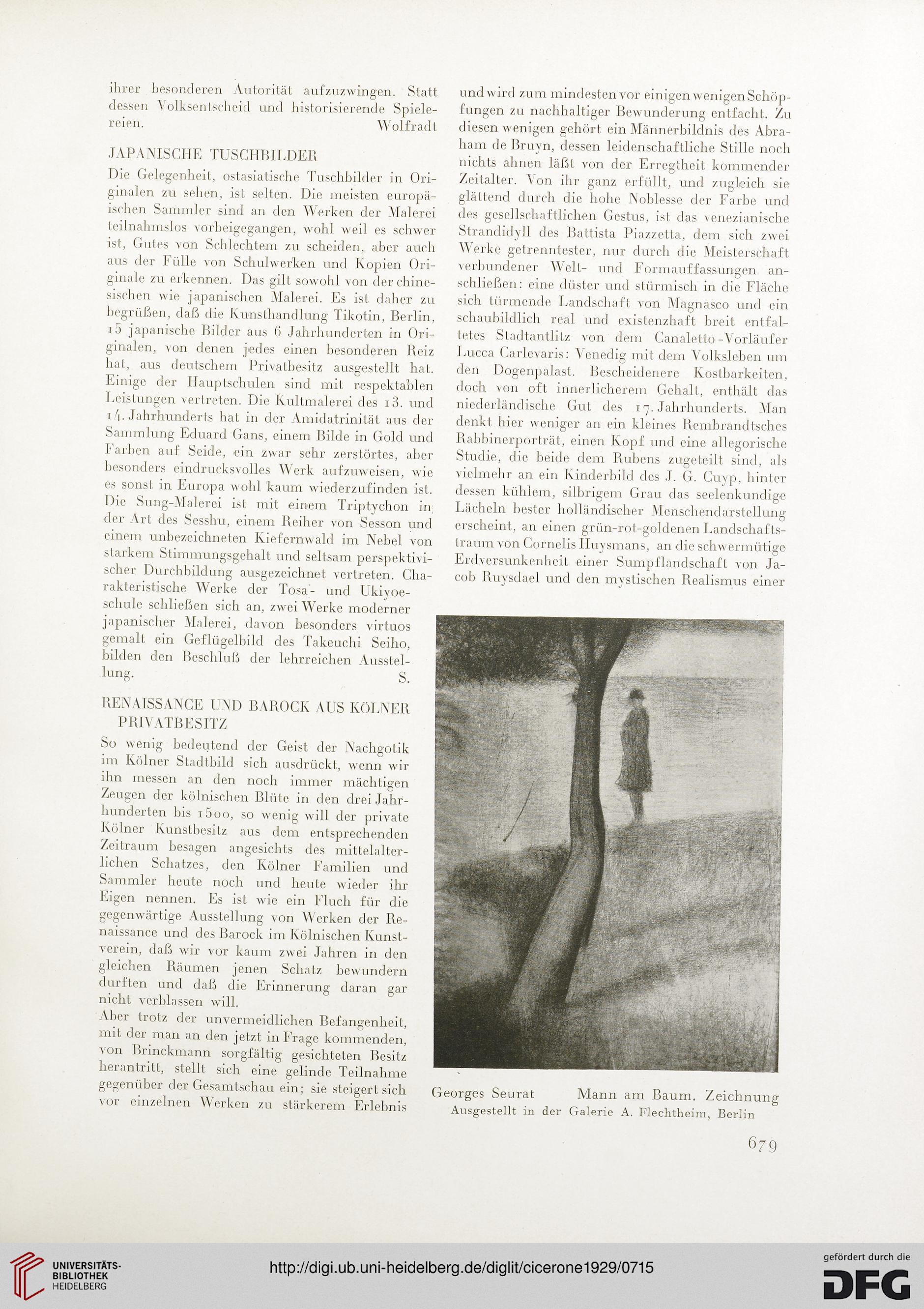

Georges Seurat Mann am Baum. Zeichnung

Ausgestellt in der Galerie A. Flechtheim, Berlin

Ö79

dessen Volksentscheid und historisierende Spiele-

reien. Wolfradt

JAPANISCHE TUSCHBILDER

Die Gelegenheit, ostasiatische Tuschbilder in Ori-

ginalen zu sehen, ist selten. Die meisten europä-

ischen Sammler sind an den Werken der Malerei

teilnahmslos vorbeigegangen, wohl weil es schwer

ist, Gutes von Schlechtem zu scheiden, aber auch

aus der Fülle von Schulwerken und Kopien Ori-

ginale zu erkennen. Das gilt sowohl von der chine-

sischen wie japanischen Malerei. Es ist daher zu

begrüßen, daß die Kunsthandlung Tikotin, Berlin,

i5 japanische Bilder aus 6 Jahrhunderten in Ori-

ginalen, von denen jedes einen besonderen Reiz

hat, aus deutschem Privatbesitz ausgestellt hat.

Einige der Hauptschulen sind mit respektablen

Leistungen vertreten. Die Kultmalerei des i3. und

14. Jahrhunderts hat in der Amidatrinität aus der

Sammlung Eduard Gans, einem Bilde in Gold und

Farben auf Seide, ein zwar sehr zerstörtes, aber

besonders eindrucksvolles Werk aufzuweisen, wie

es sonst in Europa wohl kaum wiederzufinden ist.

Die Sung-Malerei ist mit einem Triptychon in

der Art des Sesshu, einem Reiher von Sesson und

einem unbezeichneten Kiefernwald im Nebel von

starkem Stimmungsgehalt und seltsam perspektivi-

scher Durchbildung ausgezeichnet vertreten. Cha-

rakteristische Werke der Tosa- und Ukiyoe-

schule schließen sich an, zwei Werke moderner

japanischer Malerei, davon besonders virtuos

gemalt ein Geflügelbild des Takeuchi Seiho,

bilden den Beschluß der lehrreichen Ausstel-

lung. S.

RENAISSANCE UND BAROCK AUS KÖLNER

PRIVATBESITZ

So wenig bedeutend der Geist der Nachgotik

im Kölner Stadtbild sich ausdrückt, wenn wir

ihn messen an den noch immer mächtigen

Zeugen der kölnischen Blüte in den drei Jahr-

hunderten bis iöoo, so wenig will der private

Kölner Kunstbesitz aus dem entsprechenden

Zeitraum besagen angesichts des mittelalter-

lichen Schatzes, den Kölner Familien und

Sammler heute noch und heute wieder ihr

Eigen nennen. Es ist wie ein Fluch für die

gegenwärtige Ausstellung von Werken der Re-

naissance und des Barock im Kölnischen Kunst-

verein, daß wir vor kaum zwei Jahren in den

gleichen Räumen jenen Schatz bewundern

durften und daß die Erinnerung daran gar

nicht verblassen will.

Aber trotz der unvermeidlichen Befangenheit,

mit der man an den jetzt in Frage kommenden,

von Brinckmann sorgfältig gesichteten Besitz

herantritt, stellt sich eine gelinde Teilnahme

gegenüber der Gesamtschau ein; sie steigert sich

vor einzelnen Werken zu stärkerem Erlebnis

und wird zum mindesten vor einigen wenigen Schöp-

fungen zu nachhaltiger Bewunderung entfacht. Zu

diesen wenigen gehört ein Männerbildnis des Abra-

ham de Bruyn, dessen leidenschaftliche Stille noch

nichts ahnen läßt von der Erregtheit kommender

Zeitalter. Aon ihr ganz erfüllt, und zugleich sie

glättend durch die hohe Noblesse der Farbe und

des gesellschaf tlichen Gestus, ist das venezianische

Strandidyll des Battista Piazzetta, dem sich zwei

Werke getrenntester, nur durch die Meisterschaft

verbundener Welt- und Formauffassungen an-

schließen: eine düster und stürmisch in die Fläche

sich türmende Landschaft von Magnasco und ein

schaubildlich real und existenzhaft breit entfal-

tetes Stadtantlitz von dem Canaletto -Vorläufer

Lucca Carlevaris: Venedig mit dem Volksleben um

den Dogenpalast. Bescheidenere Kostbarkeiten,

doch von oft innerlicherem Gehalt, enthält das

niederländische Gut des 17. Jahrhunderts. Man

denkt hier weniger an ein kleines Rembrandtsches

Rabbinerporträt, einen Kopf und eine allegorische

Studie, die beide dem Pvubens zugeteilt sind, als

vielmehr an ein Kinderbild des J. G. Cuyp, hinter

dessen kühlem, silbrigem Grau das seelenkundige

Lächeln bester holländischer Menschendarstellung

erscheint, an einen grün-rot-goldenen Landschafts-

traum von Cornelis IJuysmans, an die schwermütige

Erdversunkenheit einer Sumpflandschaft von Ja-

cob Ruysdael und den mystischen Realismus einer

Georges Seurat Mann am Baum. Zeichnung

Ausgestellt in der Galerie A. Flechtheim, Berlin

Ö79