24

Oie Kunst auf der Aalumbus-Iveltausstclluiig.

So — stellt man sich vor — muß zu Perikles' Zeiten

Athen ausgesehen haben. Doch hat bei den Gebäuden

der heilige Gschnas den Schutzpatron vorstellen müssen;

sie sind vergänglich (müssen es wohl auch sein; was

finge selbst eine so große Stadt wie Chicago mit diesen

ungeheuren Räumlichkeiten an). Nur für die Kunst

wurde ein dauerhaftes Haus geschaffen; nur hier ging

man von der Erkenntnis aus, daß bei einer Zerstörung

durch Feuer oder Sturm Unersetzliches verloren ginge.

Es ist ein geradezu ideales Gebäude geworden. Im

rein griechischen Stile, der sich meines Erachtens für

Kunstgalerien besonders eignet, da er die übereinander

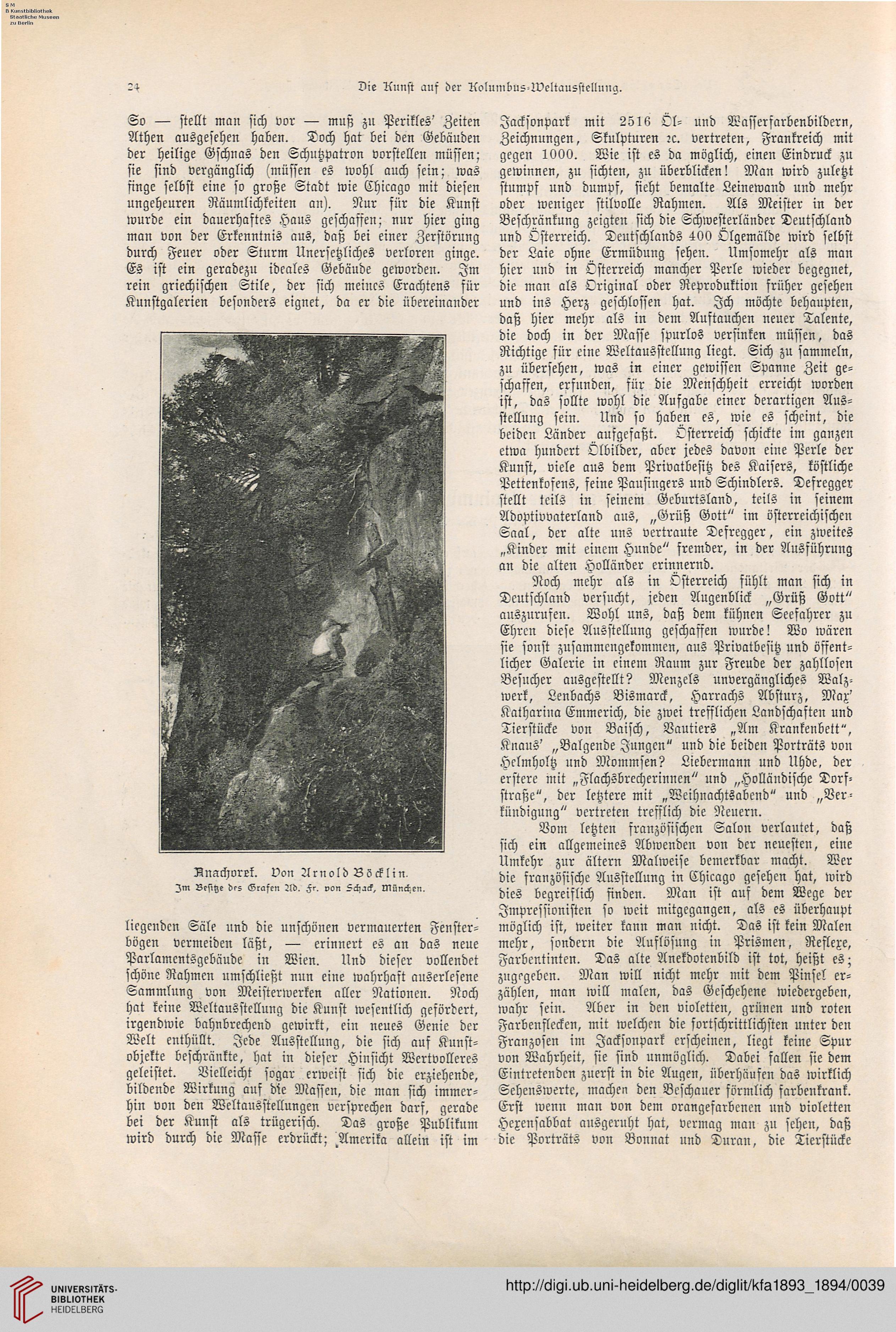

Nnachorrl. von Arnold Böcklin.

Besitze des Grafen Ad. Fe. von Schack, München.

liegenden Säle und die unschönen vermauerten Fenster-

bögen vermeiden läßt, — erinnert es an das neue

Parlamcntsgebäude in Wien. Und dieser vollendet

schöne Rahmen umschließt nun eine wahrhaft auserlesene

Sammlung von Meisterwerken aller Nationen. Noch

hat keine Weltausstellung die Kunst wesentlich gefördert,

irgendwie bahnbrechend gewirkt, ein neues Genie der

Welt enthüllt. Jede Ausstellung, die sich auf Kunst-

objekte beschränkte, hat in dieser Hinsicht Wertvolleres

geleistet. Vielleicht sogar erweist sich die erziehende,

bildende Wirkung auf die Massen, die man sich immer-

hin von den Weltausstellungen versprechen darf, gerade

bei der Kunst als trügerisch. Das große Publikum

wird durch die Masse erdrückt; .Amerika allein ist im

Jacksonpark mit 2516 Öl- und Wasserfarbenbildern,

Zeichnungen, Skulpturen rc. vertreten, Frankreich mit

gegen 1000. Wie ist es da möglich, einen Eindruck zu

gewinnen, zu sichten, zu überblicken! Man wird zuletzt

stumpf und dumpf, sieht bemalte Leinewand und mehr

oder weniger stilvolle Rahmen. Als Meister in der

Beschränkung zeigten sich die Schwesterländer Deutschland

und Österreich. Deutschlands 400 Ölgemälde wird selbst

der Laie ohne Ermüdung sehen. Umsomehr als man

hier und in Österreich mancher Perle wieder begegnet,

die man als Original oder Reproduktion früher gesehen

und ins Herz geschlossen hat. Ich möchte behaupten,

daß hier mehr als in dem Auftauchen neuer Talente,

die doch in der Masse spurlos versinken müssen, das

Richtige für eine Weltausstellung liegt. Sich zu sammeln,

zu übersehen, was in einer gewissen Spanne Zeit ge-

schaffen, erfunden, für die Menschheit erreicht worden

ist, das sollte wohl die Aufgabe einer derartigen Aus-

stellung sein. Und so haben es, wie es scheint, die

beiden Länder aufgefaßt. Österreich schickte im ganzeu

etwa hundert Ölbilder, aber jedes davon eine Perle der

Kunst, viele aus dem Privatbesitz des Kaisers, köstliche

Pettenkofens, feine Pausingers und Schindlers. Defregger

stellt teils in seinem Geburtsland, teils in seinem

Adoptivvaterland aus, „Grüß Gott" im österreichischen

Saal, der alte uns vertraute Defregger, ein zweites

„Kinder mit einem Hunde" fremder, in der Ausführung

an die alten Holländer erinnernd.

Noch mehr als in Österreich fühlt man sich in

Deutschland versucht, jeden Augenblick „Grüß Gott"

auszurufen. Wohl uns, daß dem kühnen Seefahrer zu

Ehren diese Ausstellung geschaffen wurde! Wo wären

sie sonst zusammcngekommen, aus Privatbesitz und öffent-

licher Galerie in einem Raum zur Freude der zahllosen

Besucher ausgestellt? Menzels unvergängliches Walz-

werk, Lenbachs Bismarck, Harrachs Absturz, Max'

Katharina Emmerich, die zwei trefflichen Landschaften und

Tierstücke von Baisch, Vautiers „Am Krankenbett",

Knaus' „Balgende Jungen" und die beiden Porträts von

Helmholtz und Mommsen? Liebermann und Uhde, der

erstere mit „Flachsbrecherinnen" und „Holländische Torf-

straße", der letztere mit „Weihnachtsabend" und „Ver-

kündigung" vertreten trefflich die Neuern.

Vom letzten französischen Salon verlautet, daß

sich ein allgemeines Abwenden von der neuesten, eine

Umkehr zur ältern Malweise bemerkbar macht. Wer

die französische Ausstellung in Chicago gesehen hat, wird

dies begreiflich finden. Man ist auf dem Wege der

Impressionisten so weit mitgegangen, als es überhaupt

möglich ist, weiter kann man nicht. Das ist kein Malen

mehr, sondern die Auflösung in Prismen, Reflexe,

Farbentinten. Das alte Anekdotenbild ist tot, heißt es;

zugegeben. Man will nicht mehr mit dem Pinsel er-

zählen, man will malen, das Geschehene wiedcrgeben,

wahr sein. Aber in den violetten, grünen und roten

Farbenflecken, mit welchen die fortschrittlichsten unter den

Franzosen im Jacksonpark erscheinen, liegt keine Spur

von Wahrheit, sie sind unmöglich. Dabei fallen sie dem

Eintretendcn zuerst in die Augen, überhäufen das wirklich

Sehenswerte, machen den Beschauer förmlich farbeukrank.

Erst wenn man von dem orangefarbenen und violetten

Hexensabbat ausgeruht hat, vermag man zu sehen, daß

die Porträts von Bonnat und Duran, die Tierstücke

Oie Kunst auf der Aalumbus-Iveltausstclluiig.

So — stellt man sich vor — muß zu Perikles' Zeiten

Athen ausgesehen haben. Doch hat bei den Gebäuden

der heilige Gschnas den Schutzpatron vorstellen müssen;

sie sind vergänglich (müssen es wohl auch sein; was

finge selbst eine so große Stadt wie Chicago mit diesen

ungeheuren Räumlichkeiten an). Nur für die Kunst

wurde ein dauerhaftes Haus geschaffen; nur hier ging

man von der Erkenntnis aus, daß bei einer Zerstörung

durch Feuer oder Sturm Unersetzliches verloren ginge.

Es ist ein geradezu ideales Gebäude geworden. Im

rein griechischen Stile, der sich meines Erachtens für

Kunstgalerien besonders eignet, da er die übereinander

Nnachorrl. von Arnold Böcklin.

Besitze des Grafen Ad. Fe. von Schack, München.

liegenden Säle und die unschönen vermauerten Fenster-

bögen vermeiden läßt, — erinnert es an das neue

Parlamcntsgebäude in Wien. Und dieser vollendet

schöne Rahmen umschließt nun eine wahrhaft auserlesene

Sammlung von Meisterwerken aller Nationen. Noch

hat keine Weltausstellung die Kunst wesentlich gefördert,

irgendwie bahnbrechend gewirkt, ein neues Genie der

Welt enthüllt. Jede Ausstellung, die sich auf Kunst-

objekte beschränkte, hat in dieser Hinsicht Wertvolleres

geleistet. Vielleicht sogar erweist sich die erziehende,

bildende Wirkung auf die Massen, die man sich immer-

hin von den Weltausstellungen versprechen darf, gerade

bei der Kunst als trügerisch. Das große Publikum

wird durch die Masse erdrückt; .Amerika allein ist im

Jacksonpark mit 2516 Öl- und Wasserfarbenbildern,

Zeichnungen, Skulpturen rc. vertreten, Frankreich mit

gegen 1000. Wie ist es da möglich, einen Eindruck zu

gewinnen, zu sichten, zu überblicken! Man wird zuletzt

stumpf und dumpf, sieht bemalte Leinewand und mehr

oder weniger stilvolle Rahmen. Als Meister in der

Beschränkung zeigten sich die Schwesterländer Deutschland

und Österreich. Deutschlands 400 Ölgemälde wird selbst

der Laie ohne Ermüdung sehen. Umsomehr als man

hier und in Österreich mancher Perle wieder begegnet,

die man als Original oder Reproduktion früher gesehen

und ins Herz geschlossen hat. Ich möchte behaupten,

daß hier mehr als in dem Auftauchen neuer Talente,

die doch in der Masse spurlos versinken müssen, das

Richtige für eine Weltausstellung liegt. Sich zu sammeln,

zu übersehen, was in einer gewissen Spanne Zeit ge-

schaffen, erfunden, für die Menschheit erreicht worden

ist, das sollte wohl die Aufgabe einer derartigen Aus-

stellung sein. Und so haben es, wie es scheint, die

beiden Länder aufgefaßt. Österreich schickte im ganzeu

etwa hundert Ölbilder, aber jedes davon eine Perle der

Kunst, viele aus dem Privatbesitz des Kaisers, köstliche

Pettenkofens, feine Pausingers und Schindlers. Defregger

stellt teils in seinem Geburtsland, teils in seinem

Adoptivvaterland aus, „Grüß Gott" im österreichischen

Saal, der alte uns vertraute Defregger, ein zweites

„Kinder mit einem Hunde" fremder, in der Ausführung

an die alten Holländer erinnernd.

Noch mehr als in Österreich fühlt man sich in

Deutschland versucht, jeden Augenblick „Grüß Gott"

auszurufen. Wohl uns, daß dem kühnen Seefahrer zu

Ehren diese Ausstellung geschaffen wurde! Wo wären

sie sonst zusammcngekommen, aus Privatbesitz und öffent-

licher Galerie in einem Raum zur Freude der zahllosen

Besucher ausgestellt? Menzels unvergängliches Walz-

werk, Lenbachs Bismarck, Harrachs Absturz, Max'

Katharina Emmerich, die zwei trefflichen Landschaften und

Tierstücke von Baisch, Vautiers „Am Krankenbett",

Knaus' „Balgende Jungen" und die beiden Porträts von

Helmholtz und Mommsen? Liebermann und Uhde, der

erstere mit „Flachsbrecherinnen" und „Holländische Torf-

straße", der letztere mit „Weihnachtsabend" und „Ver-

kündigung" vertreten trefflich die Neuern.

Vom letzten französischen Salon verlautet, daß

sich ein allgemeines Abwenden von der neuesten, eine

Umkehr zur ältern Malweise bemerkbar macht. Wer

die französische Ausstellung in Chicago gesehen hat, wird

dies begreiflich finden. Man ist auf dem Wege der

Impressionisten so weit mitgegangen, als es überhaupt

möglich ist, weiter kann man nicht. Das ist kein Malen

mehr, sondern die Auflösung in Prismen, Reflexe,

Farbentinten. Das alte Anekdotenbild ist tot, heißt es;

zugegeben. Man will nicht mehr mit dem Pinsel er-

zählen, man will malen, das Geschehene wiedcrgeben,

wahr sein. Aber in den violetten, grünen und roten

Farbenflecken, mit welchen die fortschrittlichsten unter den

Franzosen im Jacksonpark erscheinen, liegt keine Spur

von Wahrheit, sie sind unmöglich. Dabei fallen sie dem

Eintretendcn zuerst in die Augen, überhäufen das wirklich

Sehenswerte, machen den Beschauer förmlich farbeukrank.

Erst wenn man von dem orangefarbenen und violetten

Hexensabbat ausgeruht hat, vermag man zu sehen, daß

die Porträts von Bonnat und Duran, die Tierstücke