Der Cicerone: Halbmonatsschrift für die Interessen des Kunstforschers & Sammlers — 21.1929

Zitieren dieser Seite

Bitte zitieren Sie diese Seite, indem Sie folgende Adresse (URL)/folgende DOI benutzen:

https://doi.org/10.11588/diglit.41323#0045

DOI Heft:

Heft 1

DOI Artikel:Klar, Martin: Die Tabatieren Friedrichs des Grossen

DOI Seite / Zitierlink:https://doi.org/10.11588/diglit.41323#0045

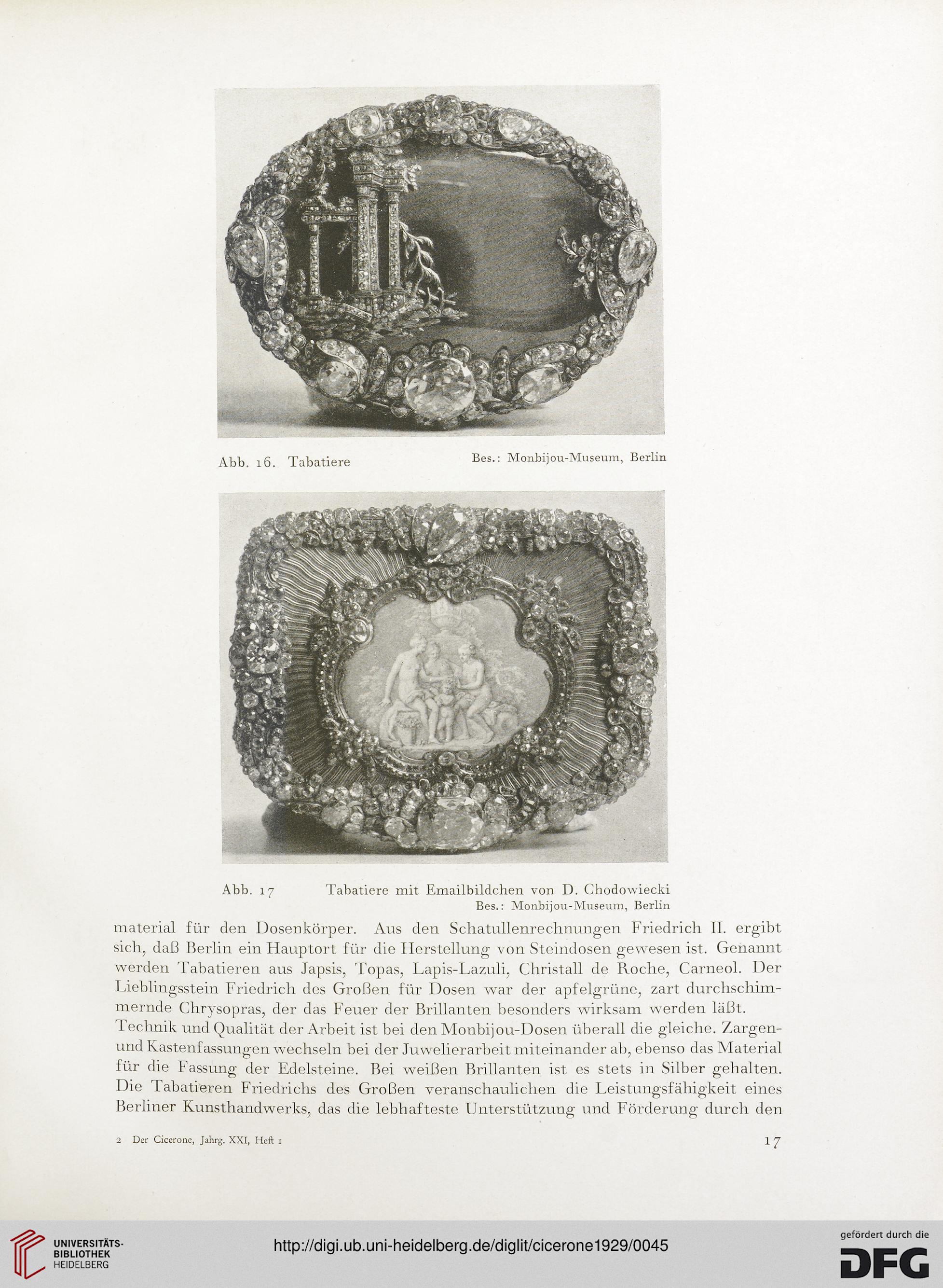

Abb. 16. Tabatiere

Bes.: Monbijou-Museum, Berlin

Abb. 17 Tabatiere mit Emailbildchen von D. Chodowiecki

Bes.: Monbijou-Museum, Berlin

material für den Dosenkörper. Aus den Schatullenrechnungen Friedrich II. ergibt

sich, daß Berlin ein Hauptort für die Herstellung von Steindosen gewesen ist. Genannt

werden Tabatieren aus Japsis, Topas, Lapis-Lazuli, Christall de Roche, Carneol. Der

Lieblingsstein Friedrich des Großen für Dosen war der apfelgrüne, zart durchschim-

mernde Chrysopras, der das Feuer der Brillanten besonders wirksam werden läßt.

Technik und Qualität der Arbeit ist bei den Monbijou-Dosen überall die gleiche. Zargen-

und Kastenfassungen wechseln bei der Juwelierarbeit miteinander ab, ebenso das Material

für die Fassung der Edelsteine. Bei weißen Brillanten ist es stets in Silber gehalten.

Die Tabatieren Friedrichs des Großen veranschaulichen die Leistungsfähigkeit eines

Berliner Kunsthandwerks, das die lebhafteste Unterstützung und Förderung durch den

2 Der Cicerone, Jahrg. XXI, Heft 1

17

Bes.: Monbijou-Museum, Berlin

Abb. 17 Tabatiere mit Emailbildchen von D. Chodowiecki

Bes.: Monbijou-Museum, Berlin

material für den Dosenkörper. Aus den Schatullenrechnungen Friedrich II. ergibt

sich, daß Berlin ein Hauptort für die Herstellung von Steindosen gewesen ist. Genannt

werden Tabatieren aus Japsis, Topas, Lapis-Lazuli, Christall de Roche, Carneol. Der

Lieblingsstein Friedrich des Großen für Dosen war der apfelgrüne, zart durchschim-

mernde Chrysopras, der das Feuer der Brillanten besonders wirksam werden läßt.

Technik und Qualität der Arbeit ist bei den Monbijou-Dosen überall die gleiche. Zargen-

und Kastenfassungen wechseln bei der Juwelierarbeit miteinander ab, ebenso das Material

für die Fassung der Edelsteine. Bei weißen Brillanten ist es stets in Silber gehalten.

Die Tabatieren Friedrichs des Großen veranschaulichen die Leistungsfähigkeit eines

Berliner Kunsthandwerks, das die lebhafteste Unterstützung und Förderung durch den

2 Der Cicerone, Jahrg. XXI, Heft 1

17