Der Cicerone: Halbmonatsschrift für die Interessen des Kunstforschers & Sammlers — 21.1929

Zitieren dieser Seite

Bitte zitieren Sie diese Seite, indem Sie folgende Adresse (URL)/folgende DOI benutzen:

https://doi.org/10.11588/diglit.41323#0162

DOI Heft:

Heft 5

DOI Artikel:Baldass, Ludwig: Die Wiener Tafelmalerei von 1410-1460, 2: (Neuerwerbungen des Wiener kunsthistorischen Museums)

DOI Seite / Zitierlink:https://doi.org/10.11588/diglit.41323#0162

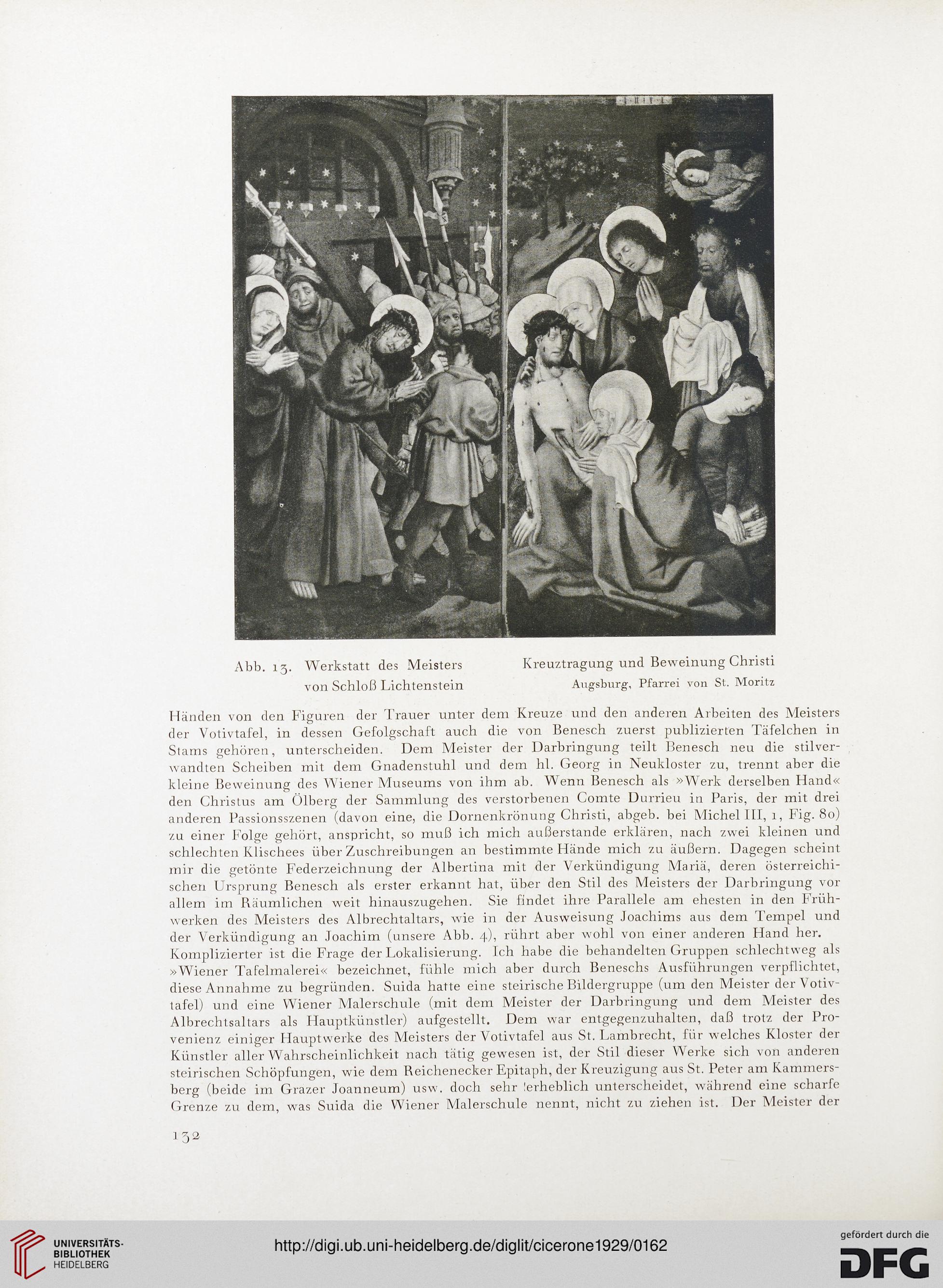

Abb. 13. Werkstatt des Meisters Kreuztragung und Beweinung Christi

von Schloß Lichtenstein Augsburg, Pfarrei von St. Moritz

Händen von den Figuren der Trauer unter dem Kreuze und den anderen Arbeiten des Meisters

der Votivtafel, in dessen Gefolgschaft auch die von Benesch zuerst publizierten Täfelchen in

Stams gehören, unterscheiden. Dem Meister der Darbringung teilt Benesch neu die stilver-

wandten Scheiben mit dem Gnadenstuhl und dem hl. Georg in Neukloster zu, trennt aber die

kleine Beweinung des Wiener Museums von ihm ab. Wenn Benesch als »Werk derselben Hand«

den Christus am Ölberg der Sammlung des verstorbenen Comte Durrieu in Paris, der mit drei

anderen Passionsszenen (davon eine, die Dornenkrönung Christi, abgeb. bei Michel III, 1, Fig. 80)

zu einer Folge gehört, anspricht, so muß ich mich außerstande erklären, nach zwei kleinen und

schlechten Klischees über Zuschreibungen an bestimmte Hände mich zu äußern. Dagegen scheint

mir die getönte Federzeichnung der Albertina mit der Verkündigung Mariä, deren österreichi-

schen Ursprung Benesch als erster erkannt hat, über den Stil des Meisters der Darbringung vor

allem im Räumlichen weit hinauszugehen. Sie findet ihre Parallele am ehesten in den Früh-

werken des Meisters des Albrechtaltars, wie in der Ausweisung Joachims aus dem Tempel und

der Verkündigung an Joachim (unsere Abb. 4), rührt aber wohl von einer anderen Hand her.

Komplizierter ist die Frage der I^okalisierung. Ich habe die behandelten Gruppen schlechtweg als

»Wiener Tafelmalerei« bezeichnet, fühle mich aber durch Beneschs Ausführungen verpflichtet,

diese Annahme zu begründen. Suida hatte eine steirische Bildergruppe (um den Meister der Votiv-

tafel) und eine Wiener Malerschule (mit dem Meister der Darbringung und dem Meister des

Albrechtsaltars als Hauptkünstler) aufgestellt. Dem war entgegenzuhalten, daß trotz der Pro-

venienz einiger Hauptwerke des Meisters der Votivtafel aus St. Lambrecht, für welches Kloster der

Künstler aller Wahrscheinlichkeit nach tätig gewesen ist, der Stil dieser Werke sich von anderen

steirischen Schöpfungen, wie dem Reichenecker Epitaph, der Kreuzigung aus St. Peter am Kammers-

berg (beide im Grazer Joanneum) usw. doch sehr !erheblich unterscheidet, während eine scharfe

Grenze zu dem, was Suida die Wiener Malerschule nennt, nicht zu ziehen ist. Der Meister der

152