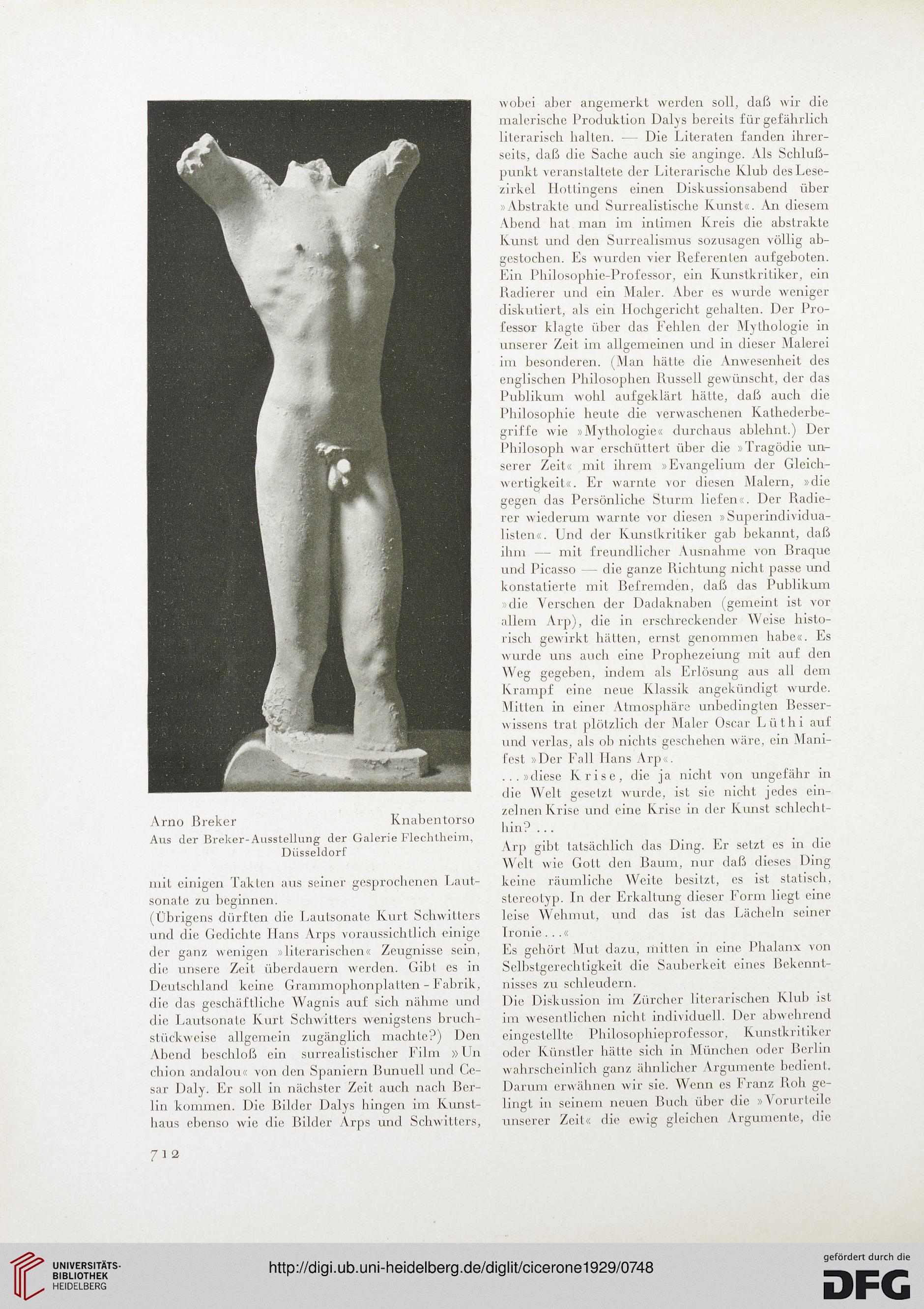

Arno Breker Knabentorso

Aus der Breker-Ausstellung der Galerie Flechtheim,

Düsseldorf

mit einigen Takten aus seiner gesprochenen Laut-

sonate zu beginnen.

(Übrigens dürften die Lautsonate Kurt Schwitters

und die Gedichte Hans Arps voraussichtlich einige

der ganz wenigen »literarischen« Zeugnisse sein,

die unsere Zeit überdauern werden. Gibt es in

Deutschland keine Grammophonplatten - Fabrik,

die das geschäftliche Wagnis auf sich nähme und

die Lautsonate Kurt Schwitters wenigstens bruch-

stückweise allgemein zugänglich machte?) Den

Abend beschloß ein surrealistischer Film »Un

chion andalou« von den Spaniern Bunuell und Ce-

sar Daly. Er soll in nächster Zeit auch nach Ber-

lin kommen. Die Bilder Dalys hingen im Kunst-

haus ebenso wie die Bilder Arps und Schwitters,

wobei aber angemerkt werden soll, daß wir die

malerische Produktion Dalys bereits für gefährlich

literarisch halten. — Die Literaten fanden ihrer-

seits, daß die Sache auch sie anginge. Als Schluß-

punkt veranstaltete der Literarische Klub des Lese-

zirkel Hottingens einen Diskussionsabend über

»Abstrakte und Surrealistische Kunst«. An diesem

Abend hat man im intimen Kreis die abstrakte

Kunst und den Surrealismus sozusagen völlig ab-

gestochen. Es wurden vier Referenten aufgeboten.

Ein Philosophie-Professor, ein Kunstkritiker, ein

Radierer und ein Maler. Aber es wurde weniger

diskutiert, als ein Hochgericht gehalten. Der Pro-

fessor klagte über das Fehlen der Mythologie in

unserer Zeit im allgemeinen und in dieser Malerei

im besonderen. (Man hätte die Anwesenheit des

englischen Philosophen Russell gewünscht, der das

Publikum wohl aufgeklärt hätte, daß auch die

Philosophie heute die verwaschenen Kathederbe-

griffe wie »Mythologie« durchaus ablehnt.) Der

Philosoph war erschüttert über die »Tragödie un-

serer Zeit« mit ihrem »Evangelium der Gleich-

wertigkeit«. Er warnte vor diesen Malern, »die

gegen das Persönliche Sturm liefen«. Der Radie-

rer wiederum warnte vor diesen »Superindividua-

listen«. Und der Kunstkritiker gab bekannt, daß

ihm — mit freundlicher Ausnahme von Braque

und Picasso — die ganze Richtung nicht passe und

konstatierte mit Befremden, daß das Publikum

»die Versehen der Dadaknaben (gemeint ist vor

allem Arp), die in erschreckender Weise histo-

risch gewirkt hätten, ernst genommen habe«. Es

wurde uns auch eine Prophezeiung mit auf den

Weg gegeben, indem als Erlösung aus all dem

Krampf eine neue Klassik angekündigt wurde.

Mitten in einer Atmosphäre unbedingten Bessei’-

wissens trat plötzlich der Maler Oscar Lüthi auf

und verlas, als oh nichts geschehen wäre, ein Mani-

fest »Der Fall Hans Arp«.

...»diese Krise, die ja nicht von ungefähr in

die Welt gesetzt wurde, ist sie nicht jedes ein-

zelnen Krise und eine Krise in der Kirnst schlecht-

hin? ...

Arp gibt tatsächlich das Ding. Er setzt es in die

Welt wie Gott den Baum, nur daß dieses Ding

keine räumliche Weite besitzt, es ist statisch,

stereotyp. In der Erkaltung dieser Form liegt eine

leise Wehmut, und das ist das Lächeln seiner

Ironie . . .«

Es gehört Mut dazu, mitten in eine Phalanx von

Selbstgerechtigkeit die Sauberkeit eines Bekennt-

nisses zu schleudern.

Die Diskussion im Zürcher literarischen Klub ist

im wesentlichen nicht individuell. Der abwehrend

eingestellte Philosophieprofessor, Kunstkritiker

oder Künstler hätte sich in München oder Berlin

wahrscheinlich ganz ähnlicher Argumente bedient.

Darum erwähnen wir sie. Wenn es Franz Roh ge-

lingt in seinem neuen Buch über die »Vorurteile

unserer Zeit« die ewig gleichen Argumente, die